|

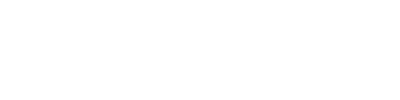

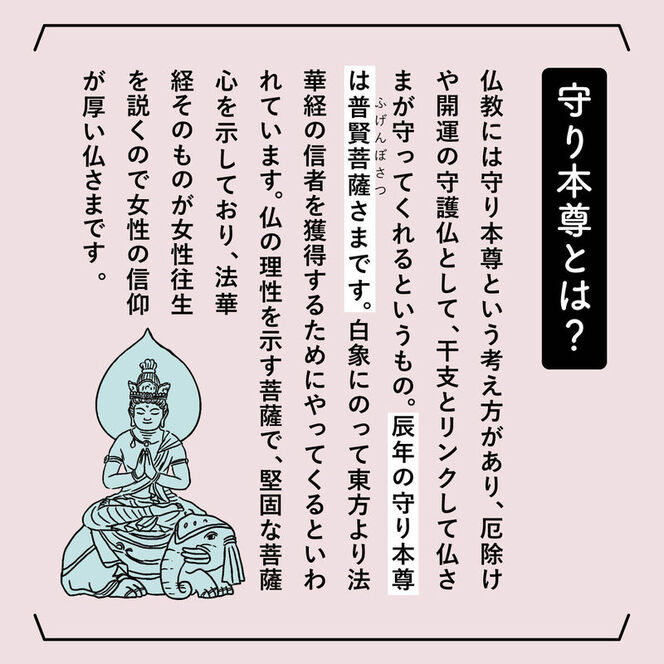

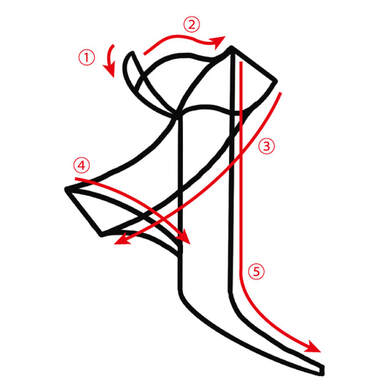

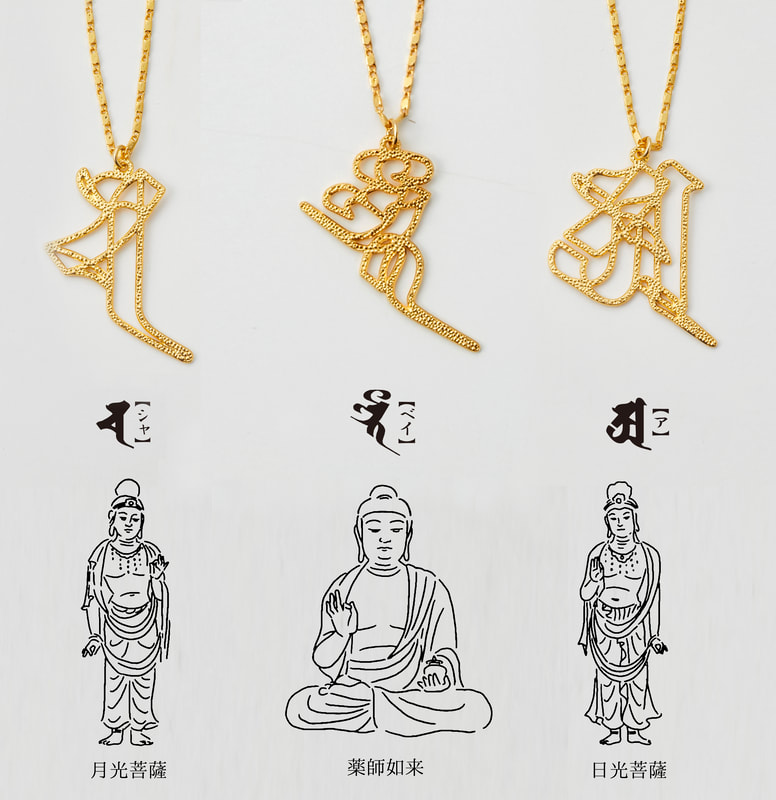

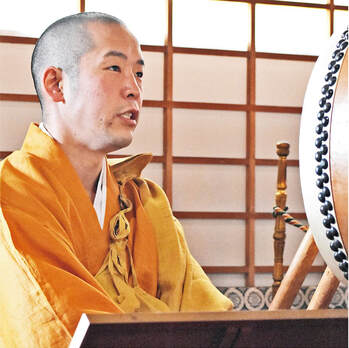

こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。今回ご紹介するのは、京都のおりん工房が展開するブランド「LinNe/リンネ」とコラボしてつくった和「心に沁み込む阿吽の音色 佐波理おりん」をご紹介いたします。 「おりん」とは?みなさま「おりん」をご存じでしょうか。おりんは、仏教の儀式に用いる「梵音具(ぼんおんぐ)」のひとつです。宗派によってその呼び方は異なるのですが、澄んだおりんの音は、祈りを極楽浄土まで届けるといわれています。 一般的にお寺で使われることが多いおりんですが、おわん型のおりんを仏壇の前で見たことがある人もいるのではないでしょうか。 「LinNe/リンネ」が作るおりんとの出会いおてらぶがこの「おりん」に興味を持った理由は「LinNe/リンネ」との出会いでした。 「LinNe/リンネ」は京都で創業190年余り、祇園祭や各地の囃子鉦・鳴物神仏具を専門に製造している「南條工房」が、もっと身近に佐波理おりんの音色を楽しんでほしいという想いから立ち上げたオリジナルブランドです。 「LinNe/リンネ」で作るおりんの特徴は素材の「佐波理(さはり)」にあります。佐波理とは銅と錫(すず)の合金のみを使っている合金のことで、錫の割合を限界まで高めることで素材を非常に硬くすることができ、この硬さから美しく響く独特の音色が生まれているのだそう。 佐波理の製造はとても難しい技術ですが、「LinNe/リンネ」では代々受け継ぐ⼯房独自の配合率と伝統的な薪を用いた鋳造法「焼型鋳造」で素材の特性を⽣かしているとのことです。 「LinNe/リンネ」のおりんの音色に感じたこと「LinNe/リンネ」のおりんを鳴らしてその音色を聴いたとき、その澄んだ音色におどろきました。音の始まりから消える瞬間まで「音のブレ」が一切ないのです。そしてこれは個人的な感覚なのですが、空間に充満した音がしだいに自分の中へと入っていくような不思議な感覚を味わうことができました。 おりんを鳴らして、その音が消えるまで2分ともない時間だと思いますが、この不思議な時間をみなさまにも体験してほしい……そのような想いで今回、コラボレーションという形でオリジナルのおりんを作っていただきました。 イメージしたのは「阿・吽」の音「LinNe/リンネ」のおりんの特徴は、音のブレがないことと、音の余韻にあります。この音色を「阿吽の音色」としたいと職人さんにお伝えし、コラボレーションモデルをつくることができました。 おりんを飾る「組みひも」も「阿吽」をイメージ。ピンク×ブルーの2色の正絹ひもで作っていただきました。 工房が代々襲名してきた「南條勘三郎」の銘にもご注目ください。 おしゃれな専用ボックスに入れてお届け商品は、専用ボックスに入れてお届けします。おしゃれなデザインで、プレゼントとしてもおすすめです。

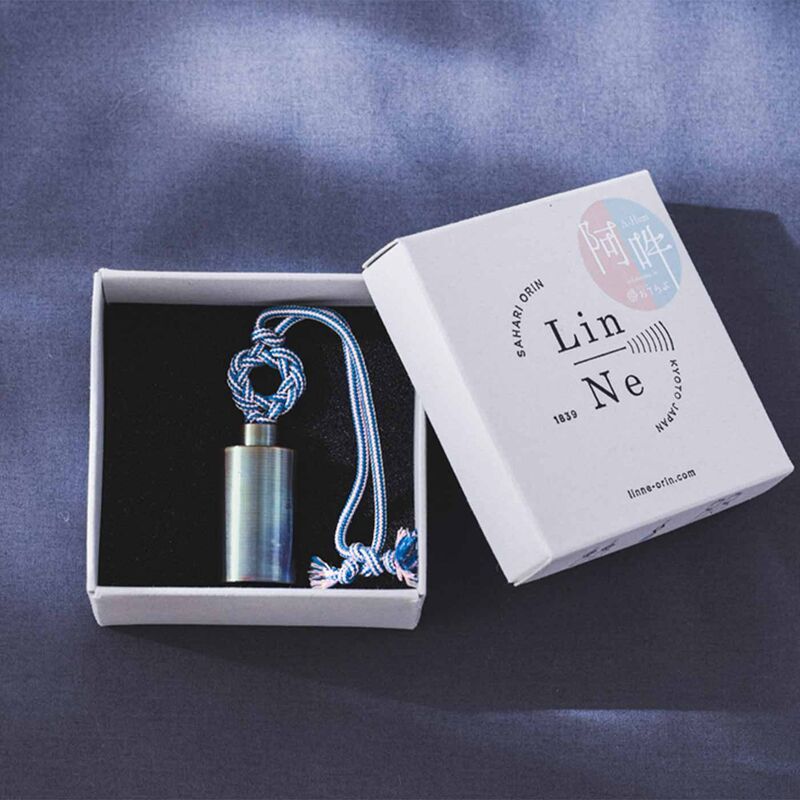

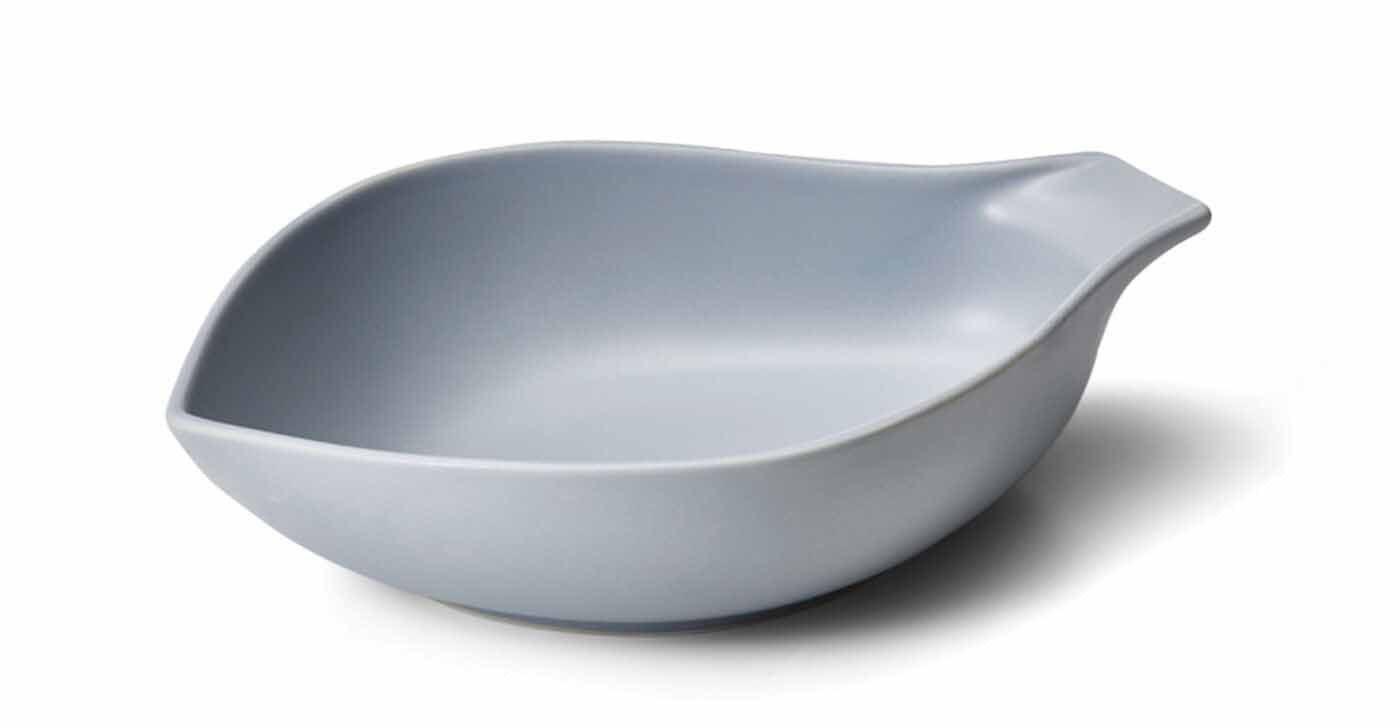

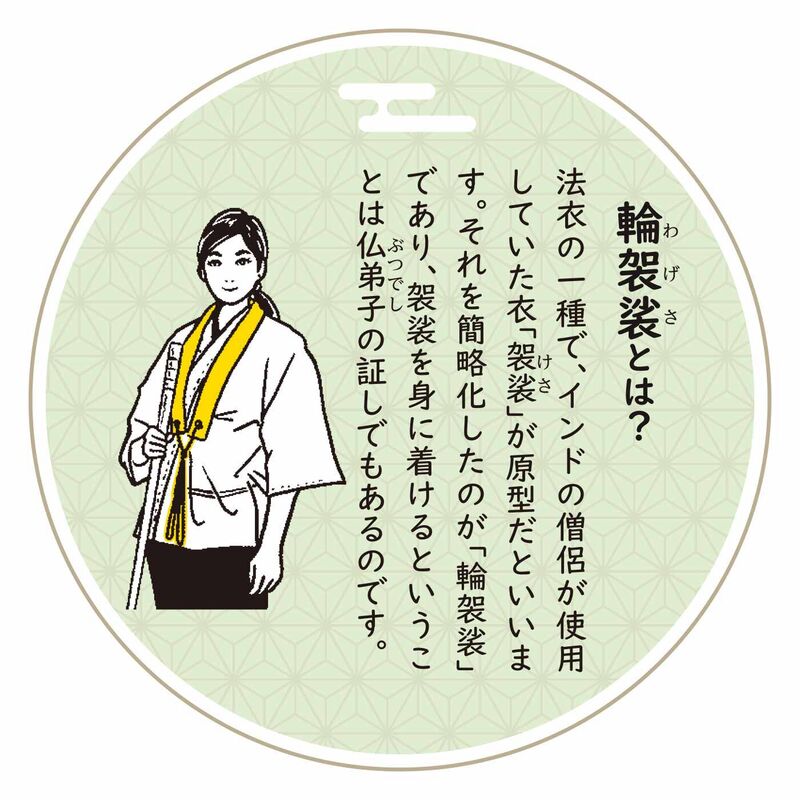

秋が早足で駆け抜けて、年末の気配がただよう今日この頃。 今年こそ早く年賀状を、今年こそ年末年始の買い物を、今年こそ早めの大掃除を……と気持ちは焦るばかり。 とりあえず、キッチンのレンジフードを軽~くふきました。部員のゆうこりんです。 家事をするとき、重い腰が上がらないことはありませんか? 私を含め、私のまわりでは「家事に気が乗らないときは、エプロンを着けて気合を入れる」という人が多く、どんなエプロンだったらテンションが上がるか考えていました。 人に見られるわけではないから、家で使うエプロンはフリル付きです。 濃いピンクのエプロンを着けると気合が入る! よごれが目立つのが嫌だから、紺色一択でしょう。 さまざまな意見を取り交わした結果ついに誕生したのが、「羽織って心のスイッチオン ととのう作務衣風エプロン」なんです。 前開きの衿もとから和の雰囲気がただようこのエプロン、実は「作務衣」をモチーフにデザインしています。リラックスウェアとして着用される方も多い作務衣は、気軽にできる和の装いとして親しまれていますが、実は仏教との関わりがある衣服なんです。 作務衣(さむえ)とは。今や世間に浸透している作務衣ですが、もとは禅寺のお坊さんが掃除などの労働(=作務)を行うときに着用していた衣服でした。 作務は単なる労働ではなく、禅寺での修行の一環です。掃除などの労働を通してお寺という修行の場の環境を整え、その過程で自らの心を見つめることで、清らかな心と悟りが手に入るといわれています。 では、作務を家事に置き換えてみると……? お寺での作務のように、掃除などの家事を通じて自分の大切な場所や身の周りの環境を暮らしやすく整えることで、自分や家族が気持ちよく生き生きとそこで過ごせると考えると、「ちょっとめんどくさいな」と思う家事も少し前向きに取り組む気持ちになれそうです。 作務衣風エプロンは、ただ単に見た目が作務衣に似ているだけではなく、そんな気持ちを後押しするスイッチが満載のエプロンなんです。 パチッと留めてやる気スイッチオン! |

過去の投稿

6月 2024

ブログテーマ

すべて

|

RSSフィード

RSSフィード