|

歩いていて思いきり立ち止まった、あるお宅。道に面した外壁に、あひる(のおもちゃ)が4羽。たまらない! こんな「!」なシーンが街の中にあふれています。 大きく主張しないけど、必ず目に付く足元の小さな立て看板。 「これ道なのか! ここからしか行けないよね」の人の肩幅くらいの細道の先の家。 がんばれ! と思わず声をかけてしまった壁。 おうちの前の植木は、物干しだったんだあああ! 隣の建物が取り壊されたら、隠れていた素敵な壁が出てきたんですよおお。 電線とトランスこんなにか!? の空。 交番の標識まで??? 「久保交番」だよねええ?「久保交 番」この「アキ」気になる。 たくさんの不思議と魅力にあふれる素敵な街、尾道。 ソウルフード「手羽先」 子どもの頃に駄菓子屋で食べてた。骨まで食べてた。 とてもとてもうれしそうに語る尾道の方々…… ええええええ!? 子どもが駄菓子屋で手羽先? 衝撃の会話に思わず購入。 って、大衆酒処『米徳』さんで購入したんですけど^^; 大人の酒のつまみであります。しかも安! おもむろにパッケージを開けて食べると「おいしいいいい!」。酒のつまみであります^^ 子どもから大人までを魅了する、この手羽先って! この連載「その5」で予告したソウルフード「手羽先」(手羽先ですよ!)。 パッケージを裏返してみると、思いきり「ブロイラー」って書いてあって、これまた度肝を抜かれました。ほおおお。そして、この愛らしいひよちゃんキャラ。「これは尾道のソウルフード。子どもの頃のことも全部詰まってる」と、ビールとともに語る尾道人。奥深き尾道であります。 「手羽先もおいしいけど《手羽元》もあるんだよ。これがもっとおいしい!」 「え! なになにそれ!? どこに売ってるの?」 突如地元同士で、今も情報交換がなされます。なんか「とっておきの情報披露しちゃったぜ」モードの発言者です^^ここでは誰がとは言いませんが…… 手羽元、食べてみたい。 ちなみに《皮》もある。もっと食べてみたい! 当たり前のように山椒が醤油と並んで置いてあったのも衝撃だった^^; 天然温泉 尾道みなと館 今回の寺旅のベースは、古民家を再生して誕生した温泉(!)宿です。 大浴場心地いいです! 今回タイミングが良かったのか、独り占め! そして、各部屋は、みんな違う感じなのです。上層ベッドの下は、ソファのくつろぎスペースだったり……自転車を持ち込めるようにラックも用意されています。自転車乗りには愛車と一緒はうれしいですよねえええ。というより、必須ですかね^^わかってくれています。 シャンプーとコンディショナーが、すごい種類の中から選べたりする素敵なサービスもあってひとつひとつの心配りにキュンときます。 JR尾道駅 今年2019年3月10日にリニューアルオープンした「尾道駅」。なんと1891年開業(明治24年です!)、1928年(昭和3年)改築以来となる大改築ですなんですって。みなさんご存じのことかもしれなかったけど…… とても心地いい空間で、改札を抜けるとドーンと高い吹き抜け印象的です。 「来たよ! 来ましたよ! 尾道!」でした。 2階にはテラスがあるんです。前日は雨でこのテラスの写真を断念してたのですが、帰る日の夕刻に上がってみると高校生が語らっていました。とてもいいもの見た気がしました。 テラスを通った奥は、ホテルのフロント? らしいのですが……図書館のような……伺ってみると、本を自由に読めるブックラウンジなのです! すばらしい。そして、ここにある大きなテーブルは旧駅舎の梁で作られているそうです。 改札前からこの2階に続く「階段」が最後のご紹介です。 壁がぜーんぶ棚になっていて、尾道生まれの作品が並んでいます。階段を上がりながら、また下りながら、じっくり見られます。1階の階段口、この壁の続きに観光案内所の窓口もあります。目の錯覚か? なんて思ちゃうかもなので、探してみて^^ 台風発生から始まった濃密な尾道 寺旅も、夕陽に送られて終了です。 尾道駅からこのしあわせ色の黄色い電車に乗って帰途につきました。 長くお付き合いいただきありがとうございました。

『尾道 寺旅』今回の「その10」で最終回です。2ヵ月にわたってのんびり書いてきました。次にまた尾道でお会いしましょう^^ ふと見ると、井戸がいろんなところにあるのです。 尾道・久保地区を歩いていて、ずっと気になってました。 初めに気づいたのは、どこだったんだろう……路地をぐるぐるしているときに蓋をした大きな四角い井戸が、「敬神」「護国」と刻まれた門の中に大切にまつられ(?)ていて、由緒のある大切な井戸なのかな?と思ったのです。 後から知ったのですが、尾道は井戸の街だったのですねええ。 路地の内(奥?)に、数件の家が集まる真ん中に共同井戸(と思う……)があったりします。今も生きて使われているものもたくさんあり、2018年の豪雨災害で尾道全域が断水した際には、これらの井戸がみんなの生活をつないだそうです。 先に訪れた「浄泉寺」のご住職にも、境内の井戸を皆さんに開放されていたと伺っていたことを思い出しました。 このほそーい路地。ずんずんと進むと、ぽっかり開けた一角に出ます。 表通りからは想像もつかない広場なのです。 「水尾井」 水尾町の名前のもととなった井戸だと伺いました。 そして、写真の左、路地の突き当りは「熊野神社」です。 水尾通りを歩きながらずっと気になっていた「水祭り」の謎もここで解けることになります。 水祭り 気になっていたのです。「水祭り」の貼り紙。「水祭り」って何?! この熊野神社の氏子さんたちにより続けられた、江戸時代からの歴史を持った水芸・水細工のお祭、尾道の夏の風物詩だったのですねええ。 戦時中に途絶えていたものを、30年前に地元で復活させた素晴らしい歴史を持っています。 時事ネタやテーマに沿った場面を表現した人形の指先や口から噴水が出るなど、細工人形が並ぶお祭。毎年7月の第3土曜日に開かれます。 ↓下は、取材後改めて訪れた今年の「水祭り」の様子。 「延命井」 正念寺の境内にある「延命井」。地蔵堂に安置されている延命地蔵尊へのお供えの水としていることから、井戸にお名前が付いたのかなあ。尾道随一の名水と聞きます。 浄泉寺のご住職が、子どもの頃遊び場にしていたという境内に案内してくださいました。 で、案内していただいた「道」があまりにもマニアックで大興奮しました。 絶対に地元の人しか通らないよねええ、しかも子どもの頃使ってた道ですよねええ!? な細道なのです。こんなに細くて、曲がりくねった細道をぐんぐん進みます。 最下段右の写真……どこに人がいるかわかります? そこ、壁の隙間じゃないの? な道が続いています。探検隊みたいな道行でした。そして、盛大に蚊に刺されました。 かんざし燈籠 井戸の番外編^^ 寺旅6でご紹介した「キャッスルロック」「オルタナ」ふたつのお店のすぐそば、八坂神社の鳥居に並んで大きな「かんざし」形の燈籠があります。 さらに並んで大きな銀杏の木と井戸。この場所には悲しい物語がありました。 江戸時代、芝居小屋のお茶子に恋をした豪商の若旦那がいらしたそうです。娘を家族に紹介したものの、「『かんざし』ひとつ飾らぬ、みすぼらしい娘は嫁に迎えられない」と反対されてしまうのです。悲しんだ娘は大銀杏の下の井戸にが身を投げてしまい、以来「『かんざし』をください」と幽霊が出るようになったのだそうです。これを哀れに思った人たちが、お金を出し合って大銀杏の横に奉納した『かんざし』形の燈籠が、この燈籠の由来といいます。 昔から、人々の生活の中に息づいてきた尾道の井戸と水。

歩いていて、ふと惹かれてしまうのは命が吹き込まれ、存在感があるからなのかもしれないなと、振り返って思ったりしました。 偶然気になってシャッター切った風景は、並べて眺めると不思議に語り始めます。 どうしても「水」の回を作りたくなったのです。 さて、いよいよ次回その10で一旦この「尾道 寺旅」は最終回となります。 旅から2ヵ月^^; 長い旅になっちゃってます。 細い路地を曲がったら、こんな階段に出会う。 はて……ここ上がっていいのかな? こんな楽しみがたくさんちりばめられた尾道・久保地区「新開(しんがい)」地区。 洋酒喫茶 貝の店ロダン 「貝の店」ときいて、どんな風に想像しますか? 私は「貝を焼いて食べられる! お店」モードでした。 尾道に50年、尾道・久保地区「新開(しんがい)」で、このお店は外せないよと誰もが口をそろえる扉を開けたその先は、本当に思いもかけない空間でした。 美しい! 店内を埋め尽くす「貝・貝・貝!」のコレクション。まさしく「貝の店」です。 お店全体、ガラス張りのカウンターの中まで腕を置くのももったいなくなる貝貝貝! 世界中の美しい貝、その美しさに包まれるお店です。マスターの情熱であふれています。 数十年フィリピンの島に通い、その海で見つけた貝(ハボウキガイ)を手におぼれかけた(!)お話も伺いました。(カウンターに置かれた、本当に羽箒のようなその貝!大きい!)貝を握りしめた手を放せば助かるのに、どうしてもあきらめきれずなんとか浜へ泳ぎ着き、今ここにあるのですねえ。 チャーミングな奥さまとふたりカウンター内に立たれる姿は、「接客」とは全く違う何とも言えない心地よさなのです。「訪れた人その人の世界を大切にして、その場に置いてくれる」と言ったらいいのか…… ひとしきり店内を感嘆の声とともに回った私たちは、カウンターに落ち着いたとたんとても安らいだのでした。 さて、上記の写真でぜひご紹介したいのが「カイロウドウケツ」。--英名Venus Flower Basket(ビーナス フラワー バスケット)-- 上段真ん中の円筒状の海綿です。この中に小さなエビが雌雄一対で棲んでいる(!)のだそうです。エビは小さなときに入り込み、編み目より大きくなり、ずっとこの中で仲良く暮らす。夫婦ともに老い、死んでからも同じ墓に入るという意味の「偕老同穴」の名を持っています。 もうひとつ、「テンシノツバサ」本当に天使の翼! 下段右です。これ大きいのですよ!長さ15-6㎝あります。 こんなにたくさんの貝も、どこでどんな風に手に入れたかを穏やかに、でもぜーんぶ語るご夫婦に魅了される夜でした。 風月 営業時間は午後7時半~午前1時。 おうどん屋さんなのに、驚きの午後7時半から営業。飲んだ後の〆は「うどん」がこの地区のお決まりです。 提灯とのれんにひかれてガラガラと扉を開けると、うわーっとたくさんの人・人・人。 こんな遅い時間に! と、よそ者は驚きますよねえ。ビールもちらほらですが、みんなおいしそうにうどんをすすってます。 そ・し・て! 大きなおいなり。この魅力的なお店をおかあさま、ご子息ふたりで切り盛りされています。ひっきりなしに人が出入りし、お土産(?)の袋も手にして店の扉を出るのです。 「この辺で撮影したときのだよおお」という写真のパネル、なんとPerfume!じゃないですか! 何をいただいてもおいしく! 〆でなく、メインな感動でした。お出汁まで完食。 尾道デニムプロジェクト ガラガラガラ……かっこいい大きな重いガラス扉をあけると、店の奥までズドーンと長い台にデニムがずらり。Tha'ts All! 誰もいない……^^; もしやショールームだった? と、思いつつも勝手に「わあわあ」言いながら並べられたデニムを見ていると、そのタグにくぎ付け。「漁師」「保育士」「農夫」「フォーク乗り」。 世界有数のデニム産地、ここ備後地方。宿や空き家再生などの町おこしと同様、「繊維の経年変化を、町の方と一緒に」作り上げたい! という思いから、尾道で働くさまざまな職種の方たちに1年間はき続けてもらうことが「価値」のヴィンテージデニムを発表することを開始。1週間ごとに洗いに回収し、もう1本を渡して帰る。その繰り返しを1年間。 「デニム好きなら夢ですよね! 誰もやらなかっただけで」 と、さらっと言いのける女性店主がかっこいい! 「最初は、『何?それ?』『なんで新品より高くなるの?』な反応だったのですが、お願いして説明会開かせてもらって徐々に理解していってもらいました。」初年度になんと270名が参加。市役所の方々や市長さんも参加。(市長さんは「はく機会」が少なくて、あまりにきれいな状態だったらしい^^ 心動くエピソードです) 現在は100名くらいが安定して「価値」づくりに参加してくれているのだそう。 日常の仕事の中で、色落ちや傷・痛みなどその職業特有の味が生まれ、デニムに物語が紡がれていくとてもとても素敵な企画です。 あたりまえだけど、1年間はく「人」のサイズがあり、職業ごとの仕上がりの味の好みがあって、ぴったりの「私の1本」として購入するにはハードルが存在します。漁師さんは人気あるけど、サイズがとても大きいいい!とかね。出会いの1本なのですねえ。 はいた方と購入の場面で遭遇したり、途中で転勤するので別の方に引き継いだりのエピソードがあり、ずっとこのお店にいたいと思ってしまうほどでした。 紹介されるのはお断りしてるのよ。ごめんね

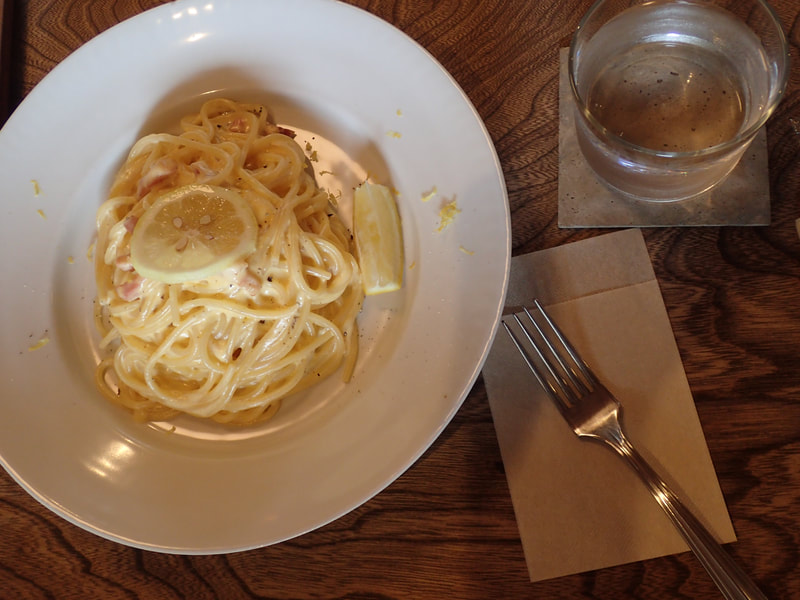

今回心ひかれまくったお店の中には、あたりまえだけどそうおっしゃられるところもありました。 地元尾道・久保地区の方に愛され、そのこと自体を大切にされたいという気持ちがまた、一番すてきだな!と思わせていただけます。 「『ふたりばあ』でやってるからね。たくさん来られても難しいけん」 ふたりのおばあさんって意味ですか? なんてかわいい。おしゃれな女性ふたりで長く愛されるカフェ。 「お父さん、がんこでね。全部お断りしてるんです」 お店のお昼休憩時間にもかかわらず、対応してくださった絶大人気のお寿司やさん。こちらこそ不躾に申し訳ありません。 なんだろう、この気持ち。尾道って本当にすてきだなああ。 さて、この看板のお店は写真のどこに? こんなシーンが、尾道には数多く登場します。細い道が入り組んでいるからですね。 昔の区画が大切にされている土地ならでは…… この看板も、大きな通りに面した駐車場に、何やら道がまだあるかも? と思わせる奥の正面にあるのです。もしやこの建物が? と思って駐車場に踏み入り(?)看板までたどり着いてふと右を見ると…… おお! きれいなのれんのお店が。 『水尾之路(みおのみち)』 のれんをくぐり、おうちの玄関をがらがらとあけて、お邪魔します^^ 上がっていいんですよね? 今のれんをくぐってきたけど、ちょっとためらったりして…… 木の廊下をするすると進むと、ぱあんと開けたお部屋に。 ここはどこですか? 本当にカフェなのかな? 築約80年(!)のおうちを再生して、東京から尾道へ移り住まれた店主ご夫妻が営むカフェです。あかり取りの中庭、座って何時間も眺めてしまえる縁側。カフェタイムに、ほんのつかの間この場所をお借りしているのかな? と思ってしまうくらい室礼すべてが、整っていて落ち着きます。 ランチの人気メニュー「カルボナーラパスタ レモン風味」をいただきました。 2階は、一日一組限定の宿にされています。この日は、ご予約の方がいらしたので階段は上がりませんでしたが、ここで一晩を過ごすのはどんなに素敵かと想像しました。 仲良くにこやかに並ぶ店主ご夫妻の、おもてなしと、尾道・この家をいつくしむ心が包み込む時間を楽しませていただきました。 『BISOU(ビズー)』 フランス語で子どもの軽いキス”チュッ!”を意味する「bisou」が店名。 前面は大きなガラスの引き戸。店内の壁が美しい薔薇色。外から見ても、入っても心奪われすぎて熱くなるお店です。ナチュラルワインと”自由な料理”の酒場。「アルコール飲まない方はお断り」という表明が、それ自体でうれしい。撮影を控えた店内右壁面いっぱいの大きな鏡に描かれたメニューが、素晴らしく全部食べてみたい!心に火をつけます。 福島から尾道に移り住まれた店主。一見こわもて(叱られるかなあ?)で、静かに真摯にお料理に向かわれている姿が印象的です。 【nuttsponchon(ナッツポンチョン)】 みんなから「まるちゃん」と親しまれる丸山氏の作品制作のアーティスト名が「nuttsponchon」。九州からこの尾道に移り住んだ日本人(^^)です。 そのアトリエ兼ギャラリーにお邪魔しました。 英語の先生をされている奥さまが、今日は家にいるのでと、わざわざギャラリーを開けてくださったのです。 ……のですが、作品に興奮しすぎて、そして、マイTシャツを選ぶのに熱中しすぎて(あーすみません・暴走しました)、撮影を忘れるという失態……唯一の1枚をご紹介…… 先の『BISOU』にお邪魔しているときに、な・ん・と! ギャラリーではお目にかかれなかったご本人が通りかかる! という夢の対面でありました。購入したTシャツを早速着ていたので、より興奮するおてらぶ部員であります^^ 尾道久保地区の魅力あふれるお店と人。

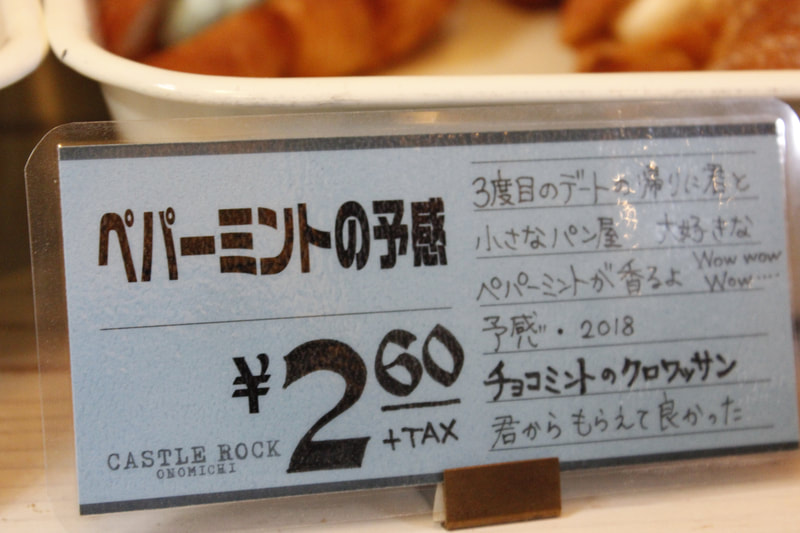

まだまだ、まだまだ続きます。 尾道久保地区の魅力あふれるお店と人。続きです。 「化かし中」この看板に尾道・久保地区を歩いていて出会いました。なぜかすんなり入ってきて納得してしまった。 時間が止まっているように見える瞬間、妙に生々しく今を感じる瞬間、どこよりも先取のしかも大きな行動。この街の魅力はその混ざり方にあるのかもしれないです。 「なぜか心惹かれて……」「一度帰ったんですけどやっぱり来てしまいました。」 この街には若い移住者がとても多いことに驚かされます。そして、その若者たちは、みな一様にこういうのです。 『キツネ雨』 ふたりともキツネが好きなんです。 きつねですか!? 狐。キツネが好きなんですね^^ 第一声はこんなやり取りでした。 商店街からひょいと細い路地に入っただけなのに、ここはどこ? な空気がただよっています。 お天気に降る雨を「キツネの嫁入り」っていって、縁起のいいものだし。そこからお店のなまえにしました。 店主ご夫妻は、おだやかにゆっくり語ってくださいました。 大阪から「やっぱりここに来よう」と決めて、仕事ですぐには大阪を離れられない夫ぎみを置いて、奥さまが先にひとりで住み始めたのだそうです。 内装は、できるだけ前のお店のものを残したんです。と、ステンドグラスも柱も本当に驚くほどなじんでいるのは、古いものを大切にして、どれも懐かしさと落ち着きがおふたりのおだやかさに重なるからでしょうか。 開店して1年半と伺いましたが、いやいや50年はやってますよね^^; 的面持ちです。 「おやすみクリームソーダ」「キツネ色ホットケーキ」「白狐チーズケーキ」それぞれの物語が詰まっていそうなメニューですよね。 また、お店のマークはどなたが作られたのですか? と伺うと、ご夫妻はお互いに彼が彼女がと、譲り合ってらしたのです。なぬ! その美しい間柄。「おふたりで作られたのですね」と、思わず解決策を提示したりしました。 「白狐チーズケーキ」正面顔にきゅんときますが、なんたってこの「おしっぽ」でしょう!! 『喫茶オルタナ』 知らないと少し入るのをためらっちゃうかもしれない扉。 久保八幡神社と八坂神社の鳥居が向かい合う通りに、その場所に以前からなじんでいる佇まい。実は女性店主がひとりで切り盛りするお店です。 扉を開けると長い、とても居心地のよいカウンターが迎えてくれます。 その奥に一段上がった小さなスペース。カウンターを通り抜けて、わざわざ入り込んで座りました。いざなわれている気分になってしまったのです。 ランチのお客さまの相手をしながら、私たちの飲み物(全員違うものを頼んでしまった)も手際よく運んでくださいました。 古民家が好きで、この静かな空間を大切にしてくださる方にお越しいただきたいです。とやさしく語る店主は、長くパティシエールをされていたのですね。 手を休めることなく絞り袋を扱う、その流れるような所作はどれだけ見ていても飽きることがありませんでした。 長くいらした京都から尾道を選んで移ってこられたようです。ご本人のおだやかさと、この行動力のギャップに驚かされます。 ランチやドリンク、そして、美しいお菓子だけでなく、このお店自体が彼女の手づくり、と後で知りました。古民家を愛し、提供される空間もすべてこの優しい思いが包み込んでくれます。 暑さと若干(?)の疲れでかなりひょろひょろになっていた私たちは、このお店で救われたのでした。 今回食べられなかった魅力あふれるランチとスウィーツ、そしてとてもおいしかったコーヒーを目指してこの空間に再訪します。 『キャッスルロック』 クロワッサン! おおきいいい! そしてナニこのおいしさ! お店の外観からパン屋さんだとは、まったく思っていなかったのです。 しかも、クロワッサン専門店。専門店です! 「ハート泥棒」って、「ペパーミントの予感」って何ですか? くー心惹かれる。 古民家を改装し、この美しい青の店構え。店内の壁は鮮やかな黄色。 とてもとてもいい香りが広がります。 それそれぞれに付けられたなまえや物語が、かわいすぎてクラクラします。 「ひと夏の経験」ひとつください! と注文できるのってしあわせ。 国内外で修行されたおふたり。 「好きなことを、好きなところでしたかったんです」と、名古屋から何度も足を運び、尾道に移ってこられたのだそうです。どんなご縁があったのか、どうしてここに決めたのか……忙しく働いていらっしゃる店内で、実はきちんと伺えずに興奮だけして退出したことを悔やむのでした……が、また来る理由にさせてください^^ そして、少しずつお伺いしたいです。 大きなクロワッサンを紙袋にひとつずつ持って、小道を歩きながらいただきました。 しあわせ! の味です。 写真の中に隠れている秘密^^;(そんな大げさな) 『喫茶オルタナ』と『キャッスルロック』はお隣り同士なんです。ふふふ 尾道久保地区の魅力あふれるお店と人。

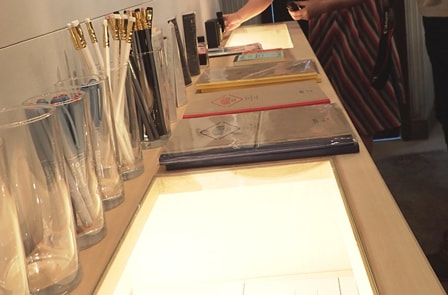

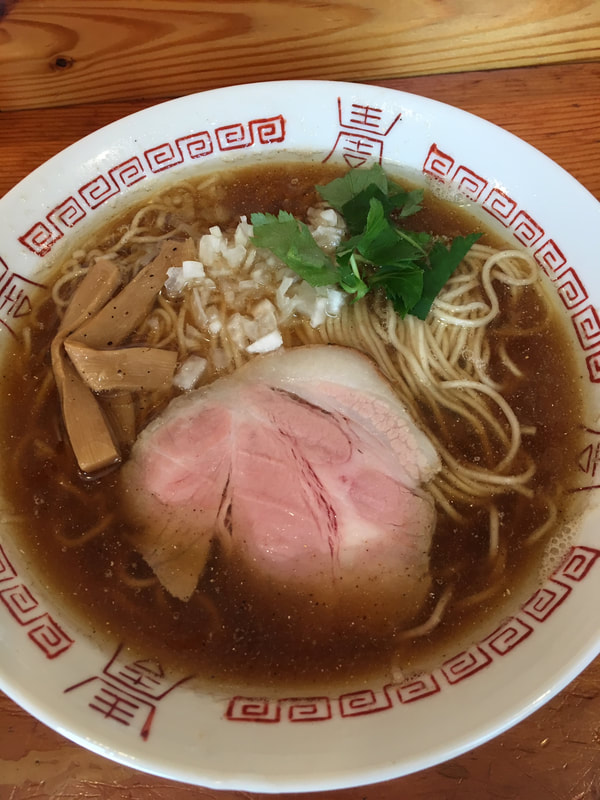

まだまだ続きます。 終われるのか?この連載^^; 私たちが訪れた尾道は、この観光案内地図のイメージじゃなかったんですよね^^ 観光? じゃなくて、人の暮らしが生き生きと湧き立つ街でした。 この看板の写真を見ていてなんともいえない違和感を覚えたのでした。(自分で撮っておいてなんですが^^) 2日間しかいなかったし、訪れた場所はこの地図の中のほんの限られた場所だけなんだけど…… JRの線路が餃子のように山なりになった部分の内側右半分くらいの場所をぐるぐる。 それでも、断然「人の魅力」に引き付けられた土地でした。 ほんとはほんとは別の時間があったのかもしれないけど、感じたままにご紹介します。 「その5」は、お店(というか中の人)編ーその1です。 そう! 浄泉寺 住職ご夫妻に魅力あふれる様々な方に会わせていただきました。 『綴る。(つづる。)』 文具とお茶と日本酒の店。 ねぬ? その組み合わせ。ですよねえええ。 キュートな店主、優美香さんが好きなもの^^が「文具とお茶と日本酒」 いいなああ! いい! お店の扉は、外からも中からも読めるように左右対称表現。いきなりセンスが光ります。 店内は、入って右に文具、左にカウンター。ノート、万年筆、オリジナルのインク、尾道で活動する作家さんのレターセットやしおりが並びます。 便箋を選び、尾道からの手紙をこのカウンターでお茶をいただきながら綴る。 便箋の作家さんのことを、店主から聞きながらいろんなことに思いをはせる。 そんな時間の過ごし方自体を提供しているお店なんですね。 この日はたまたま、焼酎カクテルの試作味見(!)ができましたよお。 お嬢さんふたりが学校帰りに、制服のまま新作の「おかゆ」の味見でカウンターに向かってるのもとてもかわいかったです。 『拉麺またたび』 東京からご家族ごと移住してこられた店主。 おばあちゃんの里、島根に里帰りして「娘が生まれたタイミングで西に行こう!」と思ってらしたのだそうです。そもそも東京でお店物件を探していた最中。 島根のライブでたまたま出会った尾道の方に強く押されて帰りに寄ったら、帰京しても尾道が気になって、後ろ髪をひかれて……とうとう移り住んでしまった、と。 ほんとですか!? 偶然や運命ってあるんですねえ。必然なのかな…… 尾道は風通しがいいよねええ。流れがあるんだよね。 宇宙人?が気持ちよく(?)ラーメン鉢につかるお店のマークも、尾道に移り住んだアーティスト作とか。シールもらって(ありがとうございます!)大はしゃぎのおてらぶ部員であります^^ カウンターだけのお店は、ものすごく居心地がよく、昼もですが夜も大盛況。 壁にかかる品札の文字にとても魅かれて伺うと、これもアーティスト作。酔っぱらってヨイヨイな文字だよおお。らしいです^^ この界隈をうろうろしていた私たちは、何度もお店の前を通るのですが、そのたびに(仕込み中なのに!)ひょいと扉を開けて「どこいくの?」と声をかけてくれます。 この愛くるしい「ヒトトナリ」が、尾道の人をひきつけてやまないのですよねええ。昼だけでなく、夜もお邪魔してしまいました。また寄ります! 『米徳』 今回お世話になったお寺の住職、副住職のみなさんがとても楽しそうに語らうお店。 お店のショーケースと、本当のメニューがぜーんぜん違うお店^^(!) 50年以上ここで営業されていたお店を高齢のため閉店すると聞き、そのまま引き継いで営業することにされたと聞きました。長く愛されたお店を、さらに長く愛されるお店に。 店頭のショーケースは、以前のお店のままのようです。 のれんをくぐり一歩入ると、いきなりその温かさに包まれます。 おとなりの焼き鳥屋さんと経営が同じ。で、なんと焼き鳥の注文ができちゃうのだそうですよ!つながってる「壁の小窓(?)」から焼き鳥が……らしいです。素敵! でもその「小窓」確認し忘れたあああ! もしや壁の細長い窓がそうなのか? この肉鍋! 中どうなってるんですか!? 思わず聞いてしまった。

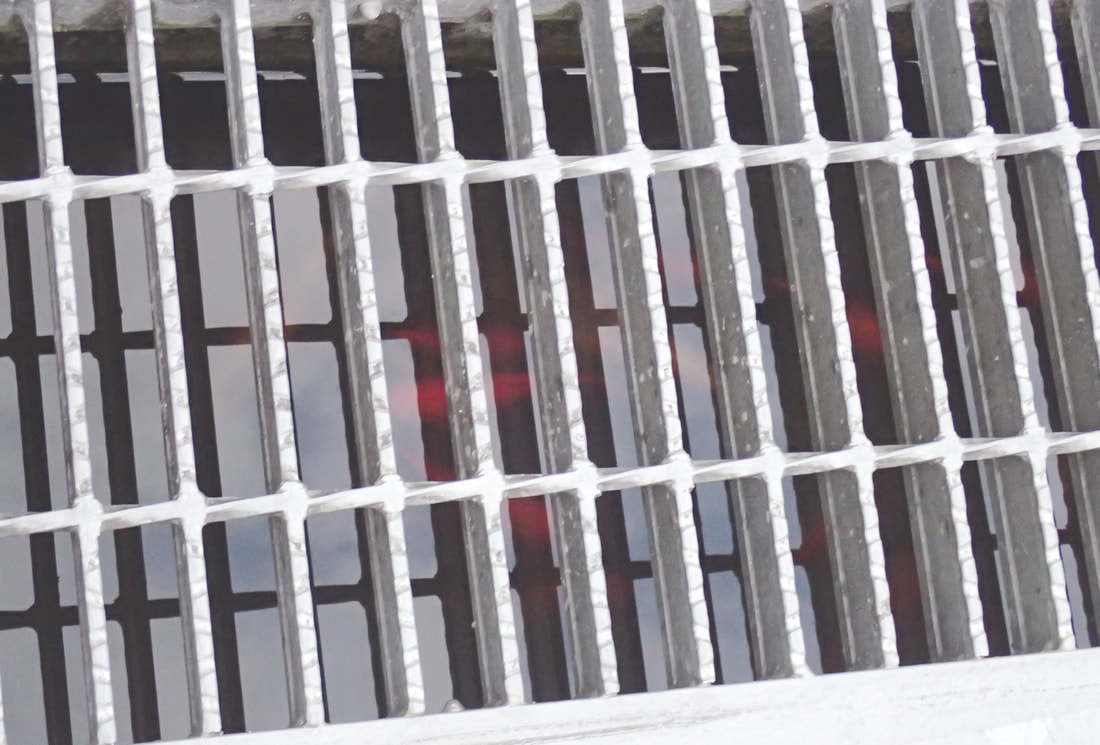

火を入れてしばらくすると、お店の人が崩して調理してくださいます。猛烈おいしい! ここで、尾道のソウルフード「手羽先」に出会うのですが、そのお話はまた後日^^ 尾道久保地区の魅力あふれるお店と人。 次回に続きます。 その土地の地面を見るのが大好きなのですが(ヘンですね)、尾道久保地区も魅力的な表情がたくさん。少しだけ……ご紹介します。 この消火栓も美しいですよね。道路工事が何度も行われた感じのアスファルト。 少し歩くと、いくつもくっついて設置されているマンホール(真ん中に尾道の市章デザインです)にも出会うのですが、気になるのは周りの赤い「ビス」みたいなもの。 こんな風に道路に文字やシールや、ビスがあるのが気になります。 そして、かなり違う角度で驚いたのが、この側溝^^ グレーチングの下をよく見ると、金魚です! おうちの前の側溝をせき止めて飼っていらっしゃるそうです。なんと! 素敵・尾道。 いよいよ4ヵ寺目『浄泉寺』さまへ向かいます。 JRの高架の手前に大きな表札。その下のガードをくぐってお伺いしました。  明治43年に20年の歳月をかけて再建された、総檜造りの十二間四面の本堂は、大きすぎて全体を撮影することができないほどです。またその大屋根にただただ圧倒されます。 本堂の奥行きのある広縁はとても大きく、大屋根が日をさえぎり、心地よい風が吹き抜けます。 かつては碁を打つ人、涼みに来る人など「昼寝寺」とも呼ばれたことがあるようです。 それで! 階段を登ったところに「昼寝お断り」の書き付けが。 でも、申し訳ないですが、本当にお昼寝したい^^; 本堂の中は本当に広く、荘厳で美しい。内陣の彩色は昭和になって先代のご住職が手掛けられ、完成されたそうです。親鸞聖人の生涯の絵巻のような壁画も圧巻でした。取材のためにお伺いしたのですが、ずいぶん長くしあわせな気持ちで時間を過ごしてしまい、なぜか写真をあまり撮らずに終えてしまうという……状態になりました。 かつて2度の大火にあわれていますが、「何より先に仏さまを抱いて外に出た」先人の行いで、唯一天文12年(1543年)の創建当初から残り、今も見守ってくださっているというお話を伺いました。 仏教賛歌の伴奏をされるオルガンには、パイプがついているではないですか!? かなり驚きましたが、とても当たり前のように収まっていました。 さて、もう一度ガードをくぐって今度は線路を渡り、お隣りの八幡神社の境内にお邪魔しました。 !!!圧巻の大屋根。 鳥居をくぐり、ふっと左を見るといきなり迫りくる大屋根です。 大きすぎて、見上げられなかった大屋根を「ここからがいいかな?」とおすすめいただいて来たのですが、震えるほどに大きいです。 鬼瓦は16畳の大きさがあるそうです。16畳です! ご住職にうかがったところによると、「設計ミスで大きくなってしまった」という話が伝わっているそうです。えーほんとですか? また、扉の大きさも一定でなく、その場所にしか合わない寸法でできているそうです。 入れ間違うと閉まらない。そもそも入らない? 圧倒される本堂も、こうしたお話を伺うとぐっと身近に、そしてやっぱりお昼寝したくなったりしました。 ここから尾道・久保地区のお店や町の取材のお話につながるのですが、大変お世話になったのが、ここ『浄泉寺』の住職ご夫妻です。

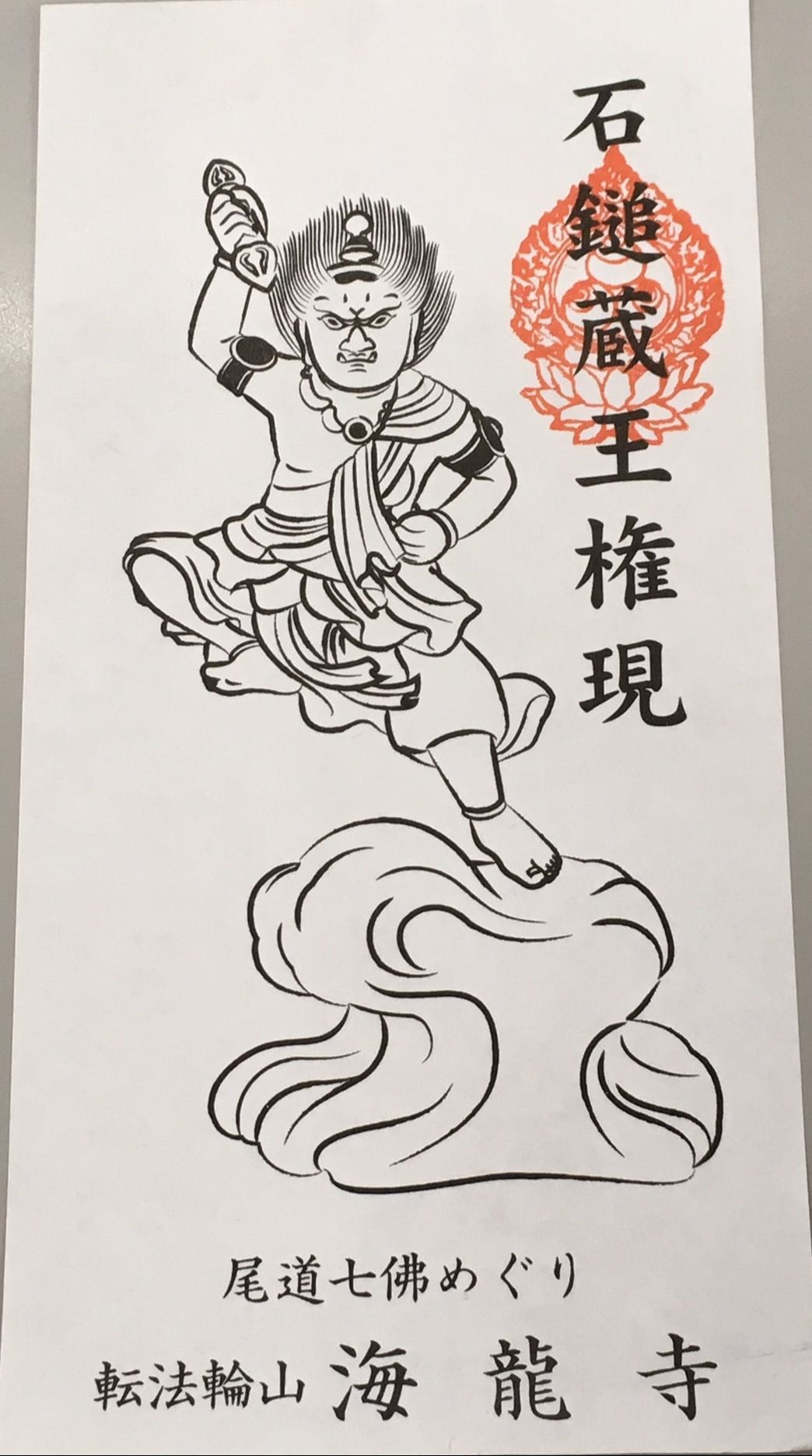

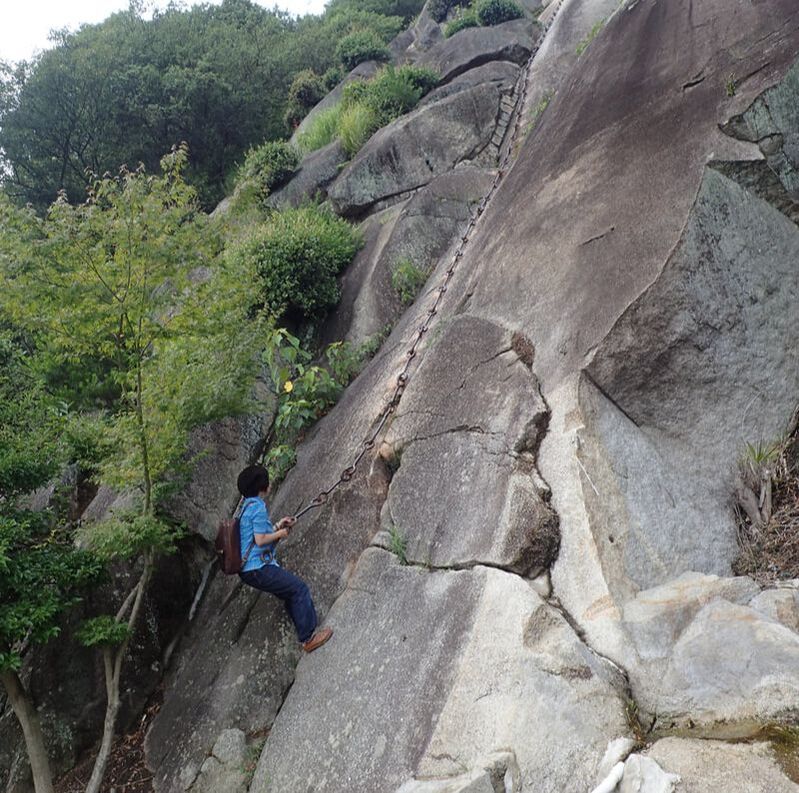

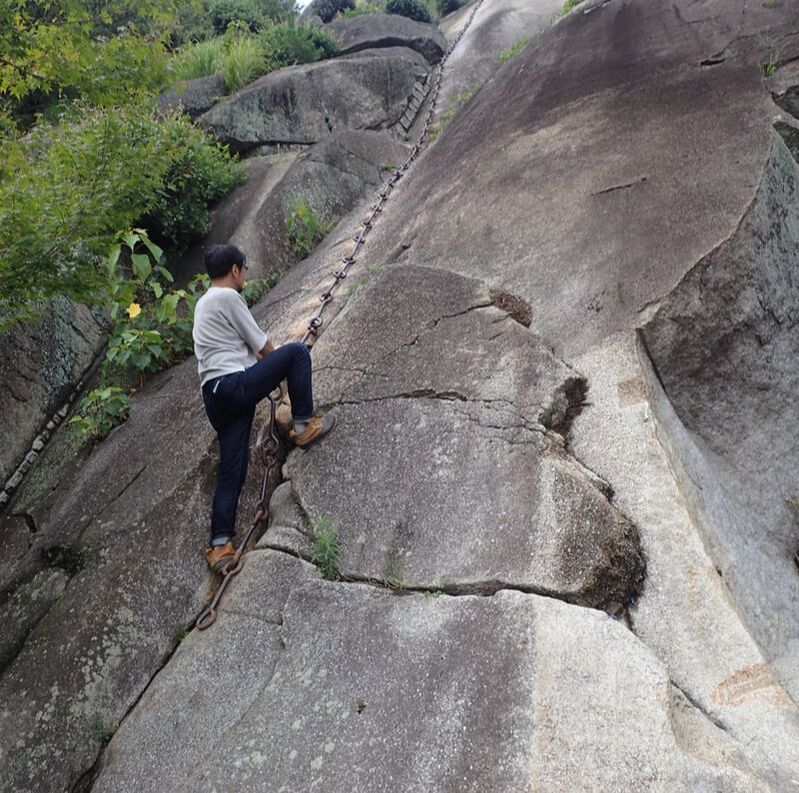

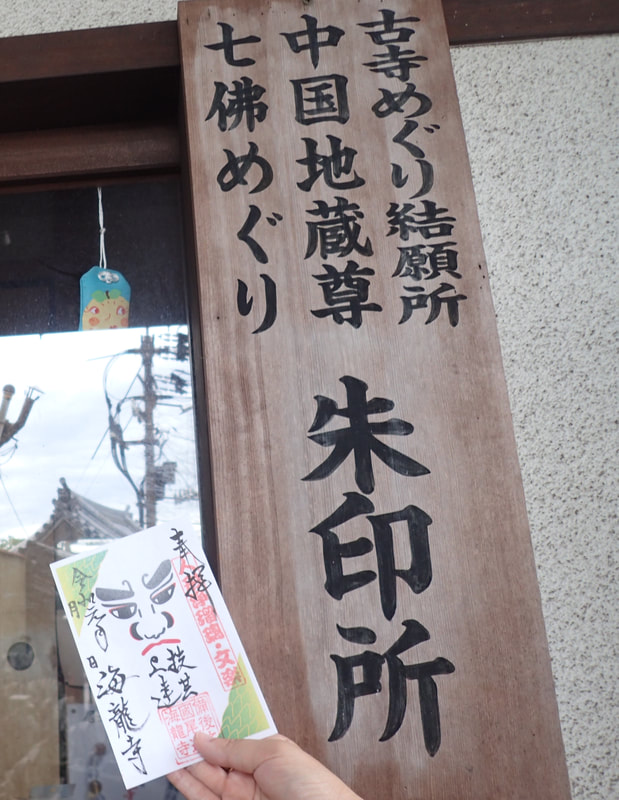

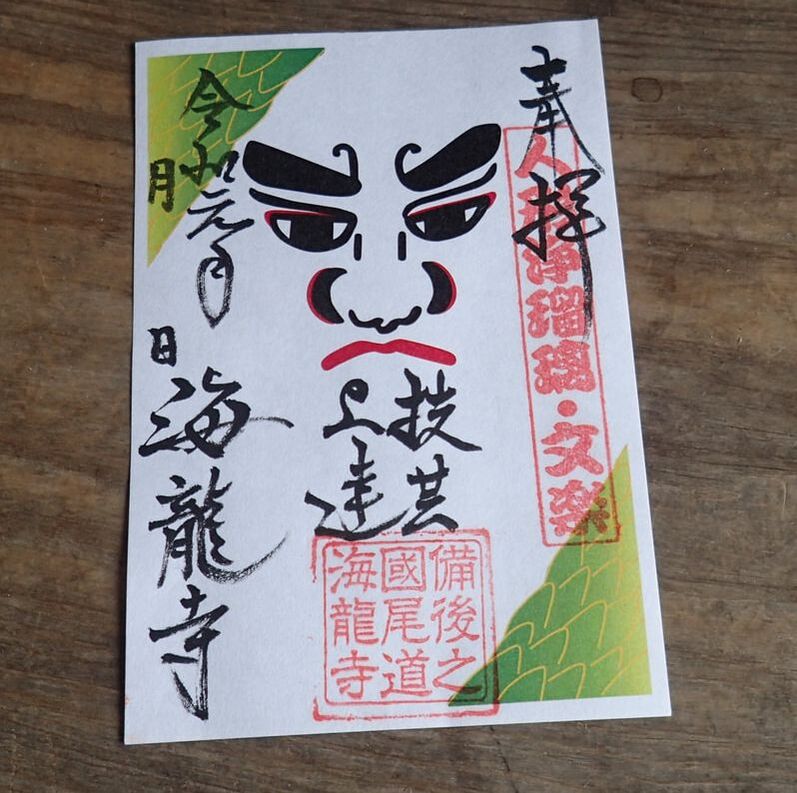

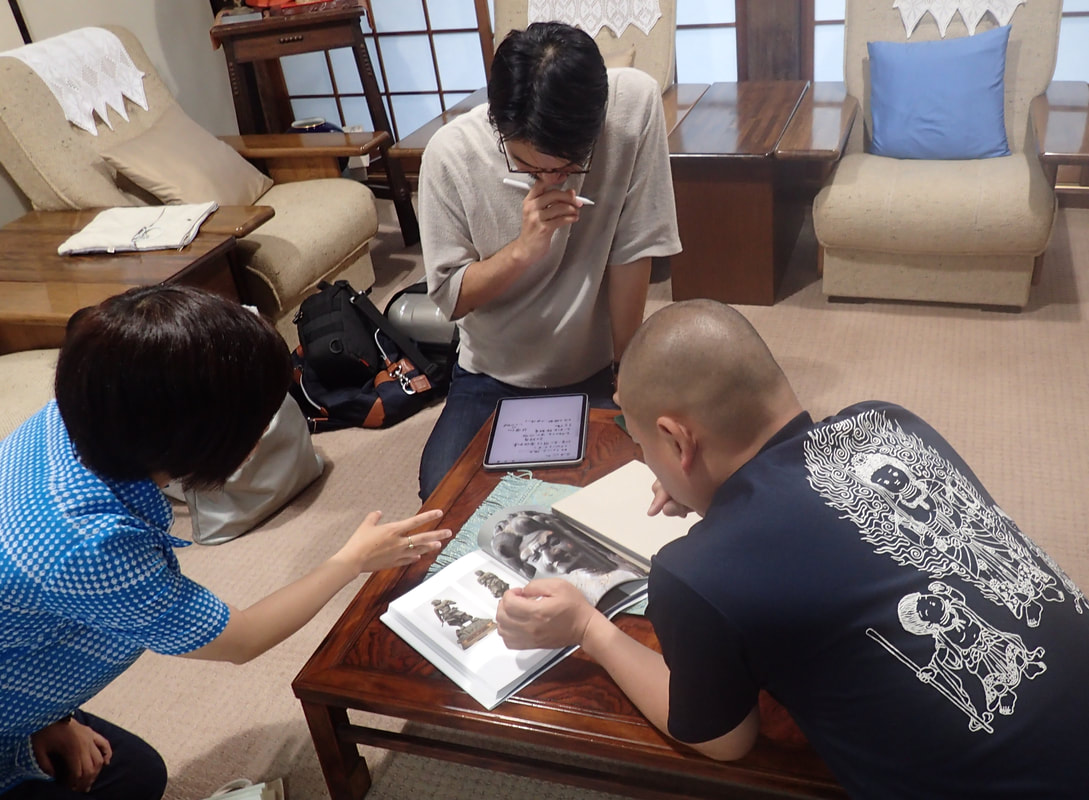

各お店や、友人のみなさまのおすすめを、尾道と久保地区愛にあふれた情報として集めてくださり、同行までして私たちの不安をぜーんぶ払しょくしてくださいました。本当に素敵なおふたりです。ありがとうございました!!! (左/久保地区探索打ち合わせ 右/まるでブラ〇〇〇のような街行き) 「その4」は感謝で終了します。 『尾道 寺旅』 次回からは、街の様子、お店の紹介を(また)少しずつお届けします。 さらにさらに気長にお付き合いください。 眼下に電車が! そのすぐ先に海が! そして、そのすぐ先に島が! 車一台ぎりぎりの道を歩いていて、突如聞こえた「ごおぉ」という音に振り返り、慌てて シャッターを切ったその景色は、普段経験できない色んなものが詰まっていました。 もっと狙って、かっこいい写真撮ったらよかった…… おお!の瞬間景色^^ で、偶然遭遇した景色の中でも、かなり気になったのがこの青い電車。かわいい。 後で調べてみてわかったのですが、今年3月13日に運行スタートしたばかりの 〈SETOUCHI TRAIN(せとうちトレイン)〉でした! しかも1編成のみ、「いつ、どこを走るのか」ギリギリまでわからない(らしい)電車。 まさにその偶然に遭遇したわけです。なぬ! 驚くうぅぅ。 そして、尾道に歓迎されてる感いっぱい! うれしすぎです。 3ヵ寺目の『海龍寺』さまへ向かいました。 浄土寺さまのすぐお隣り。鎌倉時代には浄土寺の曼荼羅堂と呼ばれていたそうです。 ご住職からとてもたくさんの物語を伺ったのですが、ここではまず「石鎚蔵王大権現」さまのことをお伝えしようと思います。 何代も前のご住職が、四国石鎚山・鎖場へ修行に行かれた際に持ち帰られた「石鎚蔵王権現」さまを大切におまつりし、村の皆さんとともに毎年その権現さまを背負って、石鎚山へ修行に出かけられていたそうです。 代が変わり、各家に置かれていた蔵王権現さまを『海龍寺』さまへ持ってこられる方が増え、いつしかお堂内は蔵王権現さまの行列の様相。「『海龍寺』といえば、仏ではないけど権現さまだね」のお話を、別のお寺でも伺ったこともあり、ご住職にそのいわれを伺ったのでした。 さらに珍しいことに、上の写真のように「左右一対」の権現さまがいらっしゃいました。 普段お目にかかる権現さまは、右手と右脚を上げ、左手は腰に当てるお姿。 両手の位置は同じなのですが、左右の脚の上げ方が異なります。驚きの対面でした! ここ海龍寺さまの裏山には、四国・石鎚山を模して造られた鎖場が、修験者たちの行場として設けられました。ご住職曰く「こんだけ岩があるなら、鎖引こうか」となった(!)そうです。今は、だれでも登れる尾道の名所となっています。 早速登る! 1カットだけみると、すごおおおおく登っているように見えます。 が、実はほんの数歩で身動き取れなくなっているだけの「おてらぶ」部員の面々……とほほ 「その3」はここで終了します。

まだまだ『尾道 寺旅』続きます。さらに気長にお付き合いください。 尾道には本当に猫さんがたくさんいます。 それぞれの猫さんには、なじみの場所もあるみたいです。 さて、猫さんを愛でながら尾道の久保地区をお昼ご飯を求めて歩いたのですが、そのことはまた改めて^^ 2ヵ寺目の『浄土寺』さまへ向かいました。 山門をくぐり、振り返ると眼下に海!です。 そして、山門前で振り返ると……こんな感じ。 急な石段が、JRの線路をくぐって続き、目の前は港です。 瀬戸内・尾道港の繁栄とそこに生きる人たちとともに時代を過ごしてこられた歴史を感じます。 広い境内には、たくさんの鳩が。 江戸時代浄土寺さまで伝書鳩を飼っていらしたのですね。 商人には「伝書鳩」が禁止されていた時代、この鳩たちで大阪の相場情報を入手していたという話も。絵馬も伝書鳩です。とてもかわいい。 そして、写真を撮っている私の肩に(!)しばらーくとまってくれました。実は怖い^^ ご本尊の十一面観世音菩薩は、秘仏で普段はお目にかかれません。 本堂には、お前掛けのお姿で見守ってくださっています。 浄土寺さまでは、自分のため、大切な人のためにお守りづくり体験ができます。 縮緬袋とひもを選び、お札にお願いごとを焼き印で押し、観音さまの前でご祈願していただきます。お守りの成り立ちを知ること、また、さまざまな人がかかわっていることを知り、ものを大切にする心を持ってほしいという思いも込めて始められたそうです。 写真が巨大になったのですが……結び目のアップです。 小林副住職に伺った、とても素敵なお話をみなさまにも(ご存じの方も多いかも……) お守りのひもの結び方は「叶結び」というのだそうです。 表側が「口」(よく見ると真ん中に窓があります)、裏側が「十」となっていて、 「口」に「十」で「叶」。 伺ったときに感動しました。 国宝の本堂・多宝塔、美しいお庭やお茶室も今回はゆっくり拝見できず、次の機会をいただいたと思いなおし……タオルをかぶり、一心に境内の草取りをされているご老人にごあいさつして後にしました。

で、このご老人がご住職だった! という驚きで「その2」終了します。 まだまだすこーしずつ『尾道 寺旅』ご紹介していきます。気長にお付き合いください。 取材寺旅で、6月27-28日(木・金)の2日間 瀬戸内・尾道に行ってきました。 令和初の台風が発生した、まさにその日、その朝! 尾道駅に降り立ちました。 尾道、久保地区の魅力あふれるお寺と街を取材&撮影の旅です。 濃密な2日間を複数回にわたってお届けします。 台風が来ているので、さすがに雨です。 が、かなり南下ルートになったようで、いい感じ(?)の雨。 駅前の広場にいきなり向島と、クレーンと、渡船が! 一気に見えます。 もう、それだけで興奮。雨が、この気持ちを盛り上げます。 今回の目的は、JR尾道駅から海岸通りを東へ歩いて20分ほどの 尾道市役所から北東に広がる「久保地区」とその周辺。 早速一ヵ寺目『西國寺』さまへ。 紹介した「久保地区」からJRのガードをくぐり、北へ数分。 長さ約2メートルの大わらじの仁王門が見えてきます。おおお 仁王さまにごあいさつをして、108段(!)の石段を上がります。 で、振り返ります! すばらしい!眺めです。 そして、さらに登ります(笑)。 って、お寺にたどり着かずに本日分終わりそうになりますね。 西國寺さまでの衝撃的なお出会いが、こちらの不動明王さま。 お姿を拝見するなり、「どこにもいらっしゃらない、ここにしかおいでにならない不動明王さまです!」と、大興奮で麻生副住職に熱弁をふるうおてらぶ部員であります。ふたりともすごおおおおく熱くなってた! 場所を変えて縁起書をめくり、さらに語るおてらぶ部員と引き込まれる(!?)副住職。 ふわふわ、もふもふな毛量抜群のお顔です。 毎月8・18・28日に護摩が焚かれます。 境内には、港町尾道に働く力自慢の人たちが持ち上げて競ったという「石」も並んでいました。 これが持ち上がるの!?の驚き…… 名残惜しいのですが、西國寺を後にしました。 降っていた雨が上がっていて、尾道に歓迎されているかも!な喜びひとしおです。 石段の途中で、この看板に心ひかれ、ついつい…… 曇り空で写真にあまり色がないのですが^^;

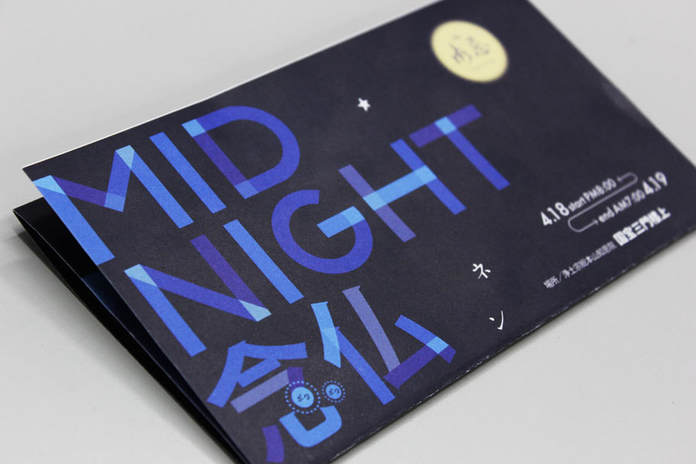

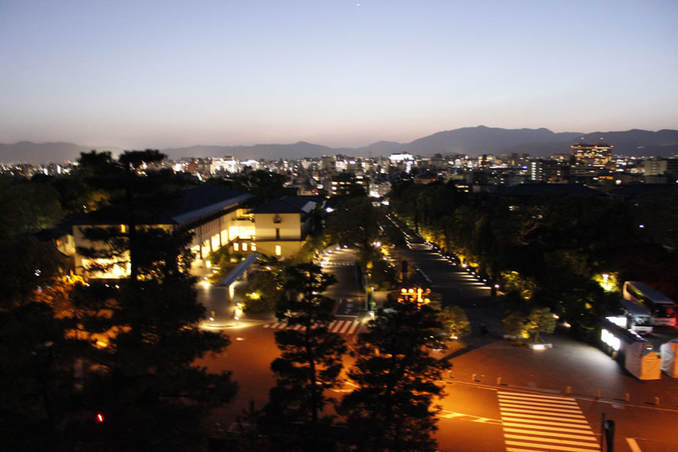

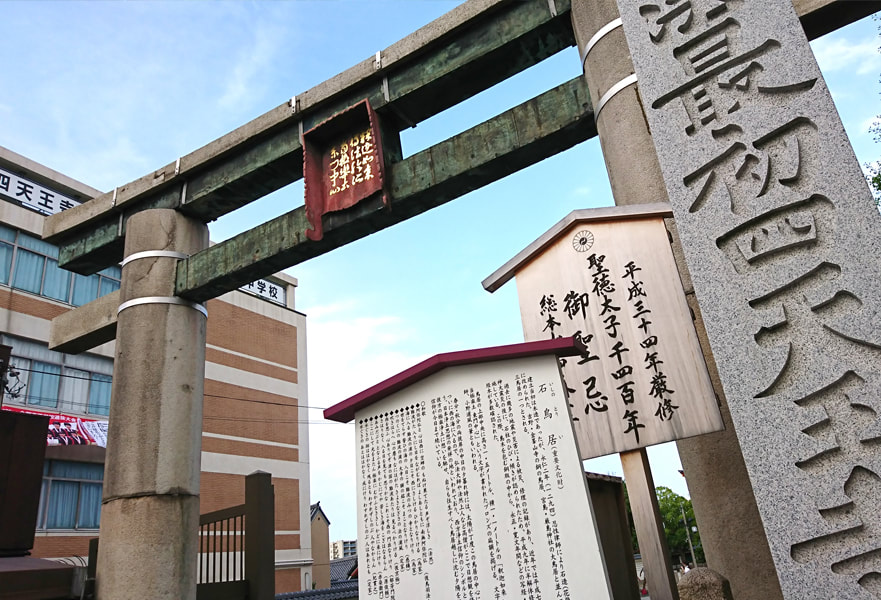

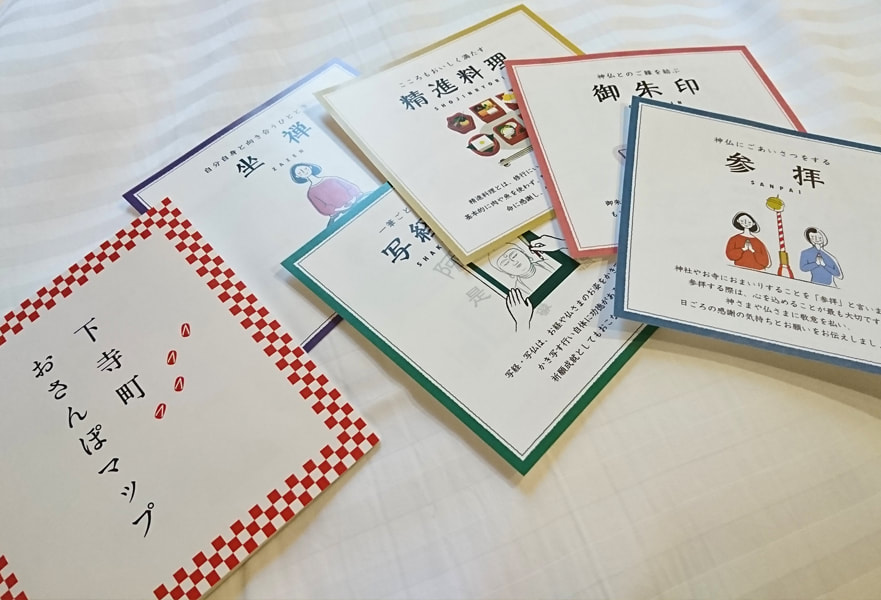

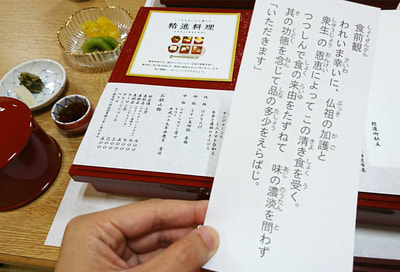

西國寺さまから久保地区へ南下(?)する道すがら、あー!尾道! と しあわせになったカットを掲載して、「その1」終了します。 すこーしずつ『尾道 寺旅』ご紹介していきます。気長にお付き合いください。 ---------- 左上から右へ順に①~⑥の写真番号として ①⑥いかにも^^な、細道。猫さんが歩いていたりします。 ②車道なのですが、こうした石敷きの道を結構見ます。 ③道には背を向けているのですが、おうちの方に向いた祠に六体のお地蔵さま ④ものすごおおおおく細い道から登場した工事車両。道に合わせてちゃんと作られている。 ⑤JRのガード下。車一台ギリギリです。この先に西國寺さまがあります。 1ヵ月ほど前から、ツイッター上でずっと気になるキーワードを見かけていました......それは「ミッドナイト念仏」という言葉。念仏とミッドナイトというキーワードの組み合わせだけでも面白いのですが、つぶやいている人たちの反応がとても気になります。 「今年は会社終わりに参加します」「去年いけなかったので絶対に行く!」「今回は朝まで!」「あのラーメン屋でご飯だね」など......。どうやらイベントのようです。しかも、つぶやきの内容から察するにリピーターが多そうな印象。 知恩院で行なわれるお念仏イベントミッドナイト念仏は一夜を通してお念仏を唱えるという、お寺が企画運営しているイベントです。行なわれる場所は知恩院。京都・東山にあり八坂神社も近く、エリア一帯が観光の名所にもなっていますので、ご存知の方も多いと思います。しかし、知恩院といえば「南無阿弥陀仏」のお念仏で有名な浄土宗総本山。そのような場所で行なわれるイベントにしては、いささかカジュアルな印象を受けるタイトルだなと思いましたが、夜通しでただひたすら念仏を唱えるというイベント内容と、お念仏の大事さを説いている浄土宗の教えを考えますと、筋の通ったものなのかもしれません。 「うーん行ってみたい...」そう思い、知り合いの浄土宗のお坊さんに連絡を取ったところ、取材に入ることを許可いただいたので、カメラを持って京都へ向かいました。 到着するとすでに待つ人が……知恩院に到着すると、大きな看板が目に入りました。すでに並んでいる人たちもいます。輪袈裟をかけた信徒さんのような方だけでなく、若い学生さんや外国人観光客のような方も多いようです。なんだかすごいことになりそうです。その後、取材の手配をしていただいたお坊さんと合流し、ミッドナイト念仏についていろいろ教えていただきました。 御忌大会での行事ミッドナイト念仏は、浄土宗開祖である法然上人の遺徳を偲んで、4月18日から25日まで執り行われる御忌大会(ぎょきだいえ)内でのひとつの行事。もとはひっそりと夜通しの念仏法要として始めたそうですが、メディアを通じて一般の方にも知れ渡り、昨今のSNSブームからより広く拡散し、毎年参加者の増え続けている大きな催しになったのだそう。しかも今年でなんと21年目!(平成8年から開催)これはただの仏教イベントとはいえない何かがありそうです。 日も暮れ、すでに開始を待つ人たちは長蛇の列に。日本全国からお坊さんや檀信徒の方々が来られるそう。よく見ると外国人僧侶の団体さんもいらっしゃいました。 国宝に入ることができる!取材なので先に会場へ入らせていただけるということになり、向かったのは、なんと国宝でもある知恩院の三門!(知恩院では山門でなく三門とよびます)ふだんは決して入ることができない三門楼上内でミッドナイト念仏は行なわれるそうです。 三門楼上に続く階段はかなり急です。縄を頼りに足元を注意しながら、一歩一歩登ります。 上りきると、美しい東山の夜景を一望できます。(写真がぼけていてすみません!) ずっと見ていたい気持ちを抑えつつ、楼上のお堂内に。 荘厳な空間に感動!お堂中に入るとお堂の中央に釈迦如来坐像。その周りには十六羅漢像の姿が。わずかな明りの中で確認できるお姿に感動しました。天井には麒麟(きりん)や迦陵頻伽(かりょうびんが)の姿も描かれています。 参加される方々がお堂内に入ってこられます。しかし一度に入ることができるのは約150名。お堂内から出て行くのは自由で、席が空けば次の方を案内していただくシステムのようです。 念仏を通じた不思議な一体感。はじまりの法要も終わると、お念仏が始まりました。お坊さんにあわせ、私たちも「南無阿弥陀仏」を唱えます。その際、一人ひとつずつ小さな木魚を渡されますので、木魚を使いリズムをとっていきます。このリズムをあわせるという感覚と「南無阿弥陀仏」という比較的短いことばを繰り返すというのが一体感を感じさせます。そこに、参加する方々のいろいろな想いが合わさって不思議な空間に変わります。 最後に今回はオールナイト......まではいけませんでしたが、毎年朝までずっとお念仏を唱える方もいらっしゃるそうです。観光客やイベント好きの方も多く参加しているように感じましたが、ライト層に対して、仏教の教えに触れるきっかけを作ることができている。その流れを20年以上続けられているということは凄いことだと感じました。 次回は、仏友を誘って朝までがんばってみたいと思います。みなさんも来年、ご一緒いかがですか? 浄土宗総本山 知恩院 〒605-8686 京都市東山区林下町400 電話:075-531-2111 拝観時間 9:00〜16:30 こんにちは!おてらぶ、部員の安達です。 ふだんは大好きな奈良で「塗仏観光商店」の屋号で活動しているのですが、今回はおてらぶ部員として「和空 下寺町」にお邪魔することになりました。宿坊体験のできる宿、とのことなんですが、普通のホテルや旅館と何が違うのか。興味津々で出かけてきました! 四天王寺近くのお宿大阪、あべのハルカスのある天王寺や道頓堀などにもほど近い場所に下寺町(したでらまち)があります。この町はかつて大坂の陣のあと、大阪城の弱点といわれた南側にお寺を集め、城の防衛線として作られた町。四天王寺からも歩いて10分程、今でも約80ほどのお寺がある下寺町の一角に、修行体験のできる宿泊施設「和空 下寺町」があります。2017年の春にオープンしたばかりの宿は外観も内装もピカピカです。暖簾をくぐり中に入ると、ほのかにお香の香りが漂います。 畳の香りのする和のお部屋宿泊したのはシングルルーム、床は畳になっているので靴を脱いで上がります。シングルとは思えないほどの大きいベッドはどれだけ寝返りを打っても落ちることはなさそう。 フロントでもらったパンフレットがかわいい!!参拝、ご朱印、精進料理、写経・写仏、坐禅、下寺町おさんぽマップと、仏教やお寺のことを知らない人でも楽しめます。こちらを読みつつ、夕食の時間を待ちます。 18:00 心もお腹も満たされる美しい精進料理をいただきます待ちに待った夕食の時間です!食事の前には「食前観」を唱えます。朱色の蓋をあけると、小豆の入った胡麻豆腐、生湯葉、焚合せ、天麩羅、和え物四種、などなど、目移りしてしまうほどの料理が並びます。けんちん汁は少しとろみがあり、だしがよく効いていて美味しい!お酒大好き!の私のような人には別途「般若湯(日本酒)」も注文することができます♪ 「和空 下寺町」は通常の宿泊施設としても素晴らしいですが、せっかくなので宿泊の際は是非宿坊体験をしていただきたいです。「宿坊に泊まってみたい」「修行体験をしてみたい」「精進料理を食べてみたい」興味があってもなかなかお寺に直接行くのはハードルが高いもの。「和空 下寺町」なら宿泊ついでに体験できて充実した時間が過ごせます。 堅苦しくはないけれど、それでもシュッと背筋を正したくなる、心と体のリフレッシュの機会として利用するのもいいかもしれません。またお邪魔したいです! 7/29にこの和空下寺町にて『おてらの癒やし暗闇ごはん』という精進料理イベントも開催されます。ちょうど近隣にあるあべのハルカス美術館では『奈良 西大寺展』も開催されています。お寺文化三昧の一日を楽しみに来られてはどうでしょうか。 20:30 食事の後は写経・写仏体験美味しい食事をいただいた後、少しの間部屋でゆっくりと休憩。夜に行われる修行体験では、写経か写仏を選ぶことができます。今回は写仏を選択。写仏する仏様は、下寺町にある愛染堂 勝鬘院のご本尊・愛染明王様!体験前には宿の近くにある泰聖寺のご住職による法話があり、全員で般若心経を唱えたあと、心を落ち着けて写仏を始めます。 写仏の時間は約30分ほど。筆ペンとはいえ、普段慣れていない筆で絵を描くのはなかなか難しい...。描き終わったら、写仏した紙に願い事と自分の名前、守り本尊の梵字を書き、明日の朝のお勤めの際にご祈祷していただきます。私の願い、、、叶うといいな。 最後にもう一度般若心経を読経。このときは木魚も一緒に叩かせていただきました!木魚を叩きながらの読経は意外と難しいことが判明。 この後、各自部屋に帰り就寝。ただし深夜の外出もでき、特に門限も設けられていないため、食後に周辺散策に行ってもいいかもしれません。 6:40 翌朝は早起きして朝のお勤めにいつもより少し早起きをしてフロントに集合。朝食前に近くのお寺に向かいます。お寺までは宿から歩いて10分ほど。昨夜、写仏で描いた愛染明王様がいらっしゃる愛染堂 勝鬘院に伺います。「愛染さん」の名で親しまれる愛染堂 勝鬘院は、縁結びのお寺として有名です。 7:00 朝のお勤め体験お堂の中に入り、約30分ほどのお勤めに参列させていただきます。椅子に座っての参列なので、正座が苦手な方、足の弱い方も安心です。お厨子を前に護摩が焚かれ、勤行の最中には参列者も一緒に読経や焼香をします。 愛染堂 勝鬘院は、593年に聖徳太子が建立したお寺。もとは近くにある四天王寺の境内の一部だったそうです。本堂裏には国の重要文化財にも指定されている多宝塔が建っています。塔好きの私としては、大阪のビル群の中にそっと建つ多宝塔との対比にグッときました。 8:00 朝食の時間朝食はお粥です。少しずつお茶碗にとって、梅干しや佃煮などと一緒にいただきます。お米や漬物の美味しさが素直に伝わってきて、幸せな気持ちになります。ありきたりですが、日本人でよかったなぁ、としみじみ感じます 10:00 チェックアウト後の下寺町散策チェックアウト後は事前に申し込んでおいた下寺町周辺ツアーに。宿のフロントに地元のボランティアガイドさんが待機してくれていて、客の要望やスケジュールに合わせたツアーをしてくださいます。荷物はフロントで預かってくれるので、身軽にお散歩できます。 約1時間半で、真田幸村戦士の地・安居神社、法然上人ゆかりのお寺・一心寺、茶臼山本陣跡などを巡りました。(写真は1997年に作られた一心寺の山門。) まとめ「和空 下寺町」は通常の宿泊施設としても素晴らしいですが、せっかくなので宿泊の際は是非宿坊体験をしていただきたいです。「宿坊に泊まってみたい」「修行体験をしてみたい」「精進料理を食べてみたい」興味があってもなかなかお寺に直接行くのはハードルが高いもの。「和空 下寺町」なら宿泊ついでに体験できて充実した時間が過ごせます。

堅苦しくはないけれど、それでもシュッと背筋を正したくなる、心と体のリフレッシュの機会として利用するのもいいかもしれません。またお邪魔したいです! こんにちは、おてらぶのひさよしです。 2/4(土).5(日)は京都で開催され、3/4(土).5(日)は富山で開催される「スクール・ナーランダ」取材のため、京都は西本願寺におじゃまさせていただきました。お話を聞かせてくださったのは浄土真宗本願寺派 子ども・若者ご縁づくり推進室 部長 榮 俊英(さかえとしひで)さん。「スクール・ナーランダ」とはいったいどのような取り組みなのでしょうか? スクール・ナーランダとはひさよし(以下 ひさ):こんにちは、どうぞよろしくお願いします。さっそくですが「スクール・ナーランダ」とはどういう意味ですか?またどのような取り組みなのでしょうか。 榮さん(以下 榮):「スクール・ナーランダ」の名前は5世紀ごろ北インドにあった「ナーランダー僧院」からいただいています。そこは今でいうところの総合大学のような場所でした。今回はその名前を借り、仏教をはじめ、多様な分野の知恵を学び、参加者・講師が対話を重ね、文化体験ができる場として開催することになります。 ひさ:お寺が大学だったのですか? 榮:ええ。ナーランダー僧院は、仏教はもちろん医学、天文学、数学などを研究し、多様な智慧や技術の集まる場所でした。そういう意味で今回行う取り組みにこの名前をつけさせていただき、今を生きる人たち、特に若者たちが多くの生き方に触れて自分の生き方を探す場所になればと思ったのです。 いろいろな生き方榮:「スクール・ナーランダ」ではお坊さんだけでなく、各界のトップランナーが講師をつとめます。 ひさ:どのような方が講師にいらっしゃるのでしょう。 榮:2月開催の京都ではロボット工学の認知科学者やラッパー(ミュージシャン)、企業広告や書籍の装丁デザインなどを手がけるアートディレクターさんが、3月開催の富山では鍛金職人や天文学者、美術家の方など、いろいろな業界からお呼びしています。 ひさ:本当に幅広い!ラッパーの方がお寺でどのようなお話をするのか、楽しみです。 榮:講師の方々には今回の件で、無理にお寺とか仏教とかを意識してお話してもらわないようにとお伝えしています。講師の方の生き方や働き方を語っていただき、それを聞いた若者たちが、そういう生き方があるのか、そういう風に考える人もいるのかと感じ、そこから生き方の軸になるものが見つけられたらよいと思っております。 軸を探す場ひさ:さまざまな生き方に触れる場所なのですね。 榮:今の世の中、多数派に属する生き方を勧める大人が多いようです。若い方の人生の大きな転換期、例えば思春期から恋愛、受験や就職のようなシーンで、自分が周りと少し違うと感じる瞬間があったとします。そのときに選択肢として、いろいろな生き方があることを知らなければ、自分はマイノリティだと感じ、場合によっては引きこもってしまったり、人とのコミュニケーションを避けるようになったりしてしまうかもしれない。それは悲しいですよね。選択肢はたくさんあるということを知って、自身を持ってその生き方を選ぶために、必要な軸を見つけてもらえたらうれしいです。 ひさ:となると、より講師の選定は重要だったと思いますが、どうやって選ばれたのでしょう? 榮:そこがとても難しかったのです。私たち大人が自信を持って若い方達におすすめできる講師の方を入れる一方で、今の若い方の憧れる生き方が本当に自分の感覚で選べるのか。これはわからないです。ですので、若い方たちにも相談しました。 ひさ:若い方というのはどういう方たちだったのですか? 榮:まず若者の関心事を調査・発信活動をされている方に、若者の興味がありそうな業界の方をあげていただきました。いろいろな業界から候補が挙がりましたが、我々としてはさらにリアルな若者の意見が聞きたかったので、もう一段階、調査をするためにフリーペーパーを製作している方たちにお声をかけさせて頂きました。 ひさ:なぜフリーペーパーを作る方たちだったのですか。 フリーペーパーというのはメッセージがとても大事です。コンセプトがしっかりとして、届けたい人たちのことを本当に分かっていないと伝わらない。そういう情報発信をしている方々にこそ聞きいてみたいと思いました。彼らから候補に挙がった方も今回の講師陣に含まれています。 ひさ:なるほど、フリーペーパーという特性と、生き方に触れるというコンセプト、親和性ありそうです。 事前にお坊さんとともに学びを深める学生スタッフのみなさん 榮:「スクール・ナーランダ」は、学生スタッフも一緒に企画運営しています。そうすることで、よりリアルな若い世代のニーズを知ることができますし、関わるメンバーも実践を通した学びの機会になります。 榮:はじまりがあれば次があります。「スクール・ナーランダ」はきっかけとして、自分のいる世界には、もっといろいろな生き方があることを知ってもらいたい。仏教も同じなのです。自分を振り返るためにあって、自分を見つめ、本当の自分と出逢う。そういうことを知ってもらいたいと思います。 取材に応じていただいた 榮 俊英 部長

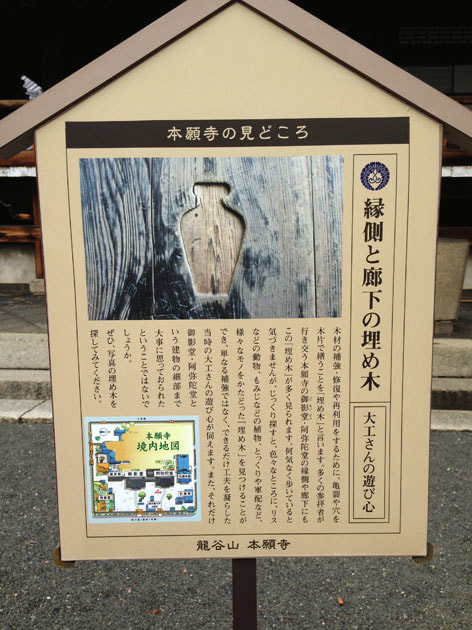

お寺の新しい学びの形は、難しい話や歴史とは違う、「生き方」の共有の場でした。 こんにちは、おてらぶのひさよしです。 お寺巡りをしていると美しい花や、歴史感じる建物、仏像などいろいろな魅力的な風景を目にします。 先日も京都のお寺めぐりをしていたのですがその際、西本願寺(にしほんがんじ)でちょっと素敵なものを発見してしまいました! それがこれ。 なんだか分かりますか?これは「埋め木」というものだそうです。 境内に説明をしている立て看板がありましたので読んでみました。 木材の補強・修復や再利用するために、亀裂や穴を木片で繕うことを「埋め木」といいます。(中略) 何気なく歩いていると気づきませんが、じっくり探すと、色々なところに、リスなどの動物、もみじなどの植物、とっくりや軍配など、様々なモノをかたどった「埋め木」を見つけることができ、単なる補強ではなく、できるだけ工夫を凝らした当時の大工さんの遊び心が伺えます。 羽子板? ひょうたん? 鹿だ! まだまだたくさんあるようです。 当時の大工さんの粋なはからいが、現代の私たちをこんなに楽しませてくれるなんて素敵すぎます。 ぜひ、みなさまも探しに行ってみてくださいね! 浄土真宗 本願寺派 西本願寺

〒600-8501京都市下京区堀川通花屋町下ル 電話:075‐371‐5181 拝観時間 5:30〜17:00 http://www.hongwanji.or.jp/ |

過去の投稿

6月 2024

ブログテーマ

すべて

|

RSSフィード

RSSフィード