|

こんにちは。『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』展でのおてらぶ企画したアイテム第3弾の紹介です。最後を飾るアイテムは「十大弟子ぷっくりジェルネイルシール」です。そう、ネイルシールなんです! お寺好き女性たちのおしゃれアイテム登場!ネイルシールは、ご存知の通り、手軽にはじめることができる女性のおしゃれアイテムのひとつ。 いそがしいときでもおしゃれを忘れず、自分磨きを大事にする大人女子たちには頭が下がります。そんな世の女性たちの自分磨き時間に、釈迦の十大弟子たちの徳をプラスして、心も磨けるような、今までにないデザインのネイルシールがあったら!そんな想いで作ってしまいました。 使いやすさ① フレンチネイル仕様だから初心者も安心 今までネイルシールやネイルアートをしたことのない人でも、気軽に楽しめるように、指先に付けても違和感のないピンクカラーをベースにフレンチネイルで仕上げました。ゆび先のセンターにちょこんとのせて、地肌の色をあえて見せることで、デザインと詰めとのなじみが良いのが特徴です。 使いやすさ② よく見ると十大弟子!こっそりお寺ポイントこのネイルシールのデザインポイントは、なんといっても十大弟子のご尊顔。 ぱっと見た目はきれいなラメ模様。でもよく見るとお顔が箔プリントされているというこだわりの仕様です。よく見ないと気づかれない、奥ゆかしいデザインだからこそ、ふだん使いも気軽にできて、かつ人とは違ったこだわりを追求することができます。 使いやすさ③ ドレスアップパーツでお好みの華やかさをプラス!ネイルシールにはドレスアップパーツシールもセットされているので、もっと華やかにしたい!という人は、そのパーツを使うとさらにゴージャスなネイルアートを楽しむことができます。

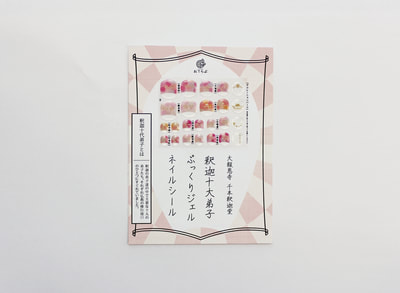

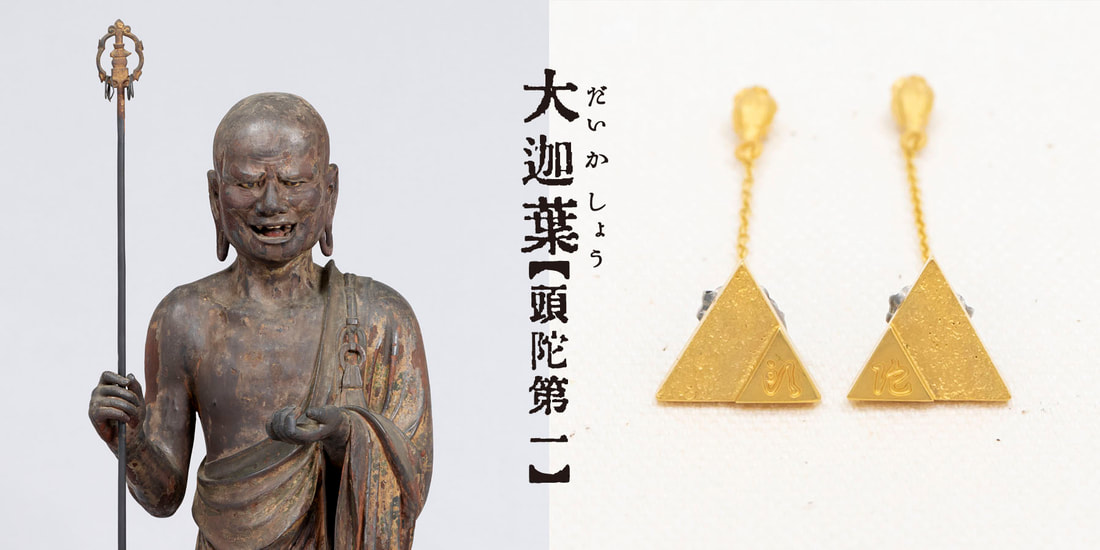

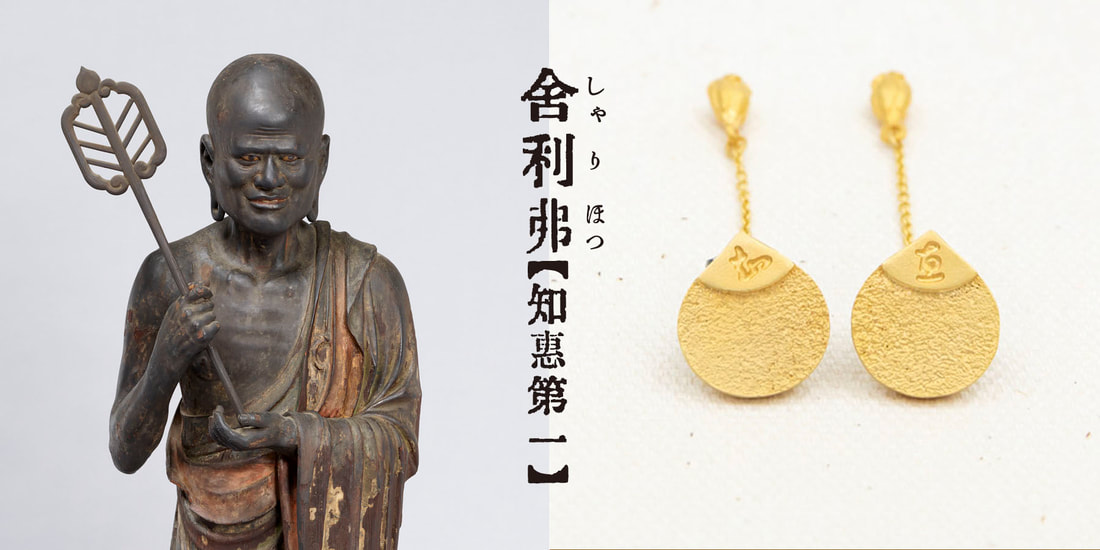

こちらの商品も、10/2から開催の『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』展 特設ショップとフェリシモウェブサイトで発売予定です。 こんにちは。先日の「蓮弁パスケース」に引き続き、『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』展でおてらぶが企画したアイテム第2弾の紹介です。その名も「徳目ピアス&イヤリング」。 徳目って何?おてらぶさんのこだわりポイントってどこ?そんな疑問にお答えいたします。 十大弟子の徳目とは?仏教の開祖であり、多くの教えを伝えたお釈迦さまには、多くの信者や、お弟子さんがいました。 その中でも特に中心的な役割をしていた人物たちがいます。そう、彼らのことを釈迦十代弟子(しゃかじゅうだいでし)とよぶのです。 十大弟子たちには、それぞれ得意な能力・分野があったといわれています。 例えば、常にお釈迦さまのそばにいたイケメン(とても美男子だったそうです!)阿難陀は、お釈迦さまの話をだれよりも一番多く聞いたことから「多聞第一」と呼ばれました。それを徳目と呼ぶそうです。10人の弟子それぞれが、徳目を表す通り名のようなものがつけられているのが特徴です。他にどんなお弟子さんと徳目があったのでしょうか。イヤアクセサリーのデザインとともに見ていきましょう! 阿難陀/多聞スートラ 阿難陀(あなんだ)は、釈迦十大弟子のうち、お釈迦さまのそばで一番よく話を聞いたのだそうです。そこから「多聞第一(たもんだいいち)」という名で呼ばれていました。イヤアクセサリーには、そのようなエピソードから「誰よりも聞き上手に…」という願いを込めてデザインしました。 羅睺羅/密行スクエア羅睺羅(らごら)はお釈迦さまの実の子どもです。それだけに教団内で特別視されることを嫌い、誰よりも正しく修行を行い精進したのだそうです。そのことから「密行第一(みつぎょうだいいち)」と呼ばれました。そのようなエピソードから、「約束や決まりを守る気持ちを身につける」という願いをこめてデザインしています。 優婆離/持律ヘキサゴン優婆離(うばり)は、教えの基本を守ることを大事にし、戒律に精通していたことから「持律第一(じりつだいいち)」とよばれていました。イヤアクセサリーには、優婆離にかけて「基本を怠らない心が持てるように」と願かけています。 阿那律/天眼アイズ阿那律(あなりつ)は、ある日修行中眠ってしまい、そのことでお釈迦さまに怒られてしまいます。阿那律は深く反省し、一生眠らないことを誓います。お釈迦さまはそれについてよくないといいましたが、ついに無理がたたり、失明してしまいます。しかし、その結果すべてを見通す特別な眼を得たことから「天眼第一(てんげんだいいち)」と呼ばれました。このイヤアクセサリーには「鋭い洞察力を…」という願いを込めています。 迦旃延/論議ロータス迦旃延(かせんねん)は、教団内でも優れた理論家で、仏教伝道においてとても重要な働きをしたことから「論議第一(ろんぎだいいち)」とよばれていたそうです。イヤアクセサリーは「理論的な思考力が身につきますように」と願いを込めてデザインしました。 富楼那/説法ムーン富楼那(ふるな)は、最古参の弟子の一人。とても話がわかりやすく、道理に通じていてとても説得力があり「説法第一(せっぽうだいいち)」と呼ばれました。イヤアクセサリーはそのようなエピソードから「誰でも納得させることができる会話術を身につける」という願いを込めて作りました。 須菩提/解空サークル須菩提(すぼだい)は、あらゆることに執着することの愚かさを知り「空」の考えに精通し、説いていたことから「解空第一(げくうだいいち)と呼ばれたのだそうです。そのようなエピソードより「何事にも執着しない生き方を」という願いをかけてイヤアクセサリーをデザインしました。 大迦葉/頭陀トライアングル大迦葉(だいかしょう)は、衣食住にとらわれず、清貧の修行を貫き、ぶれずに精進した弟子でした。そのことより「頭陀第一(ずだだいいち)」と呼ばれたのだそうです。このことからイヤアクセサリーには「足るを知る心を身につける」という願いをかけてデザインしています。 目犍連/神通シャイン目犍連(もっけんれん)は釈迦の十大弟子の中でも特に不思議な力を持ち、お釈迦さまの説法を邪魔する悪鬼などを降伏させる力などを持っていました。そのことから「神通第一(じんつうだいいち)」と呼ばれていました。イヤアクセサリーにはそのような「自分だけの不思議な力=一手を持つ」という願いを込めています。 舎利弗/知恵ジェム舎利弗(しゃりほつ)は、弟子の中でも特に頭がよく、まさに頭脳明晰。人づてに聞いた釈迦の教えで悟りの直前まで理解するほどだったそうです。そのことから「知恵第一(ちえだいいち)」と呼ばれたのでした。イヤアクセサリーにはその「聡明な頭脳を身につける」という願いをこめてデザインしています。 仏教的なこだわりと、女性らしさを演出するデザインいかがでしたでしょうか。お釈迦様のお弟子さんたちは、まさに十人十色!あなたの願いにぴったりの徳目はありましたでしょうか。 今回は、十大弟子の徳目をこだわりポイントにしましたが、ふだん使いをするにあたって、やっぱりかわいくないといけません。そこで、おまけのもうひとアイテムをセットします。それがこちら! これは取外し可能なチェーンパーツ「未敷蓮華パーツ」です。

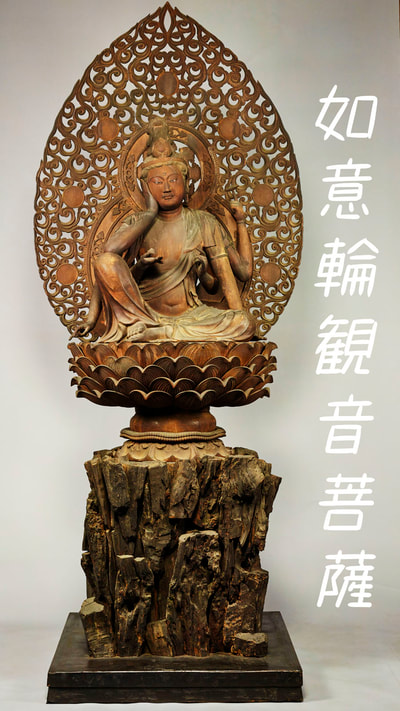

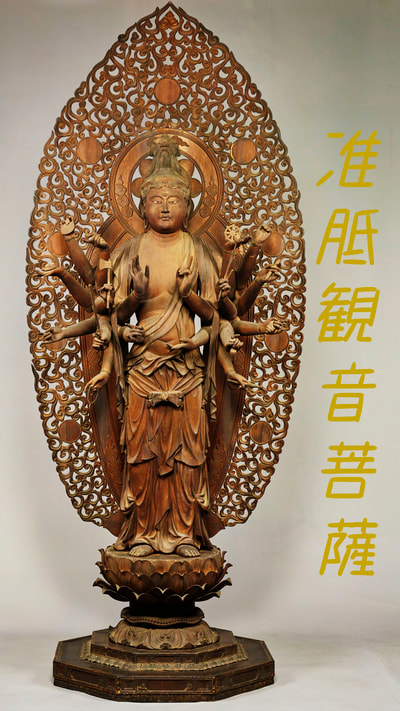

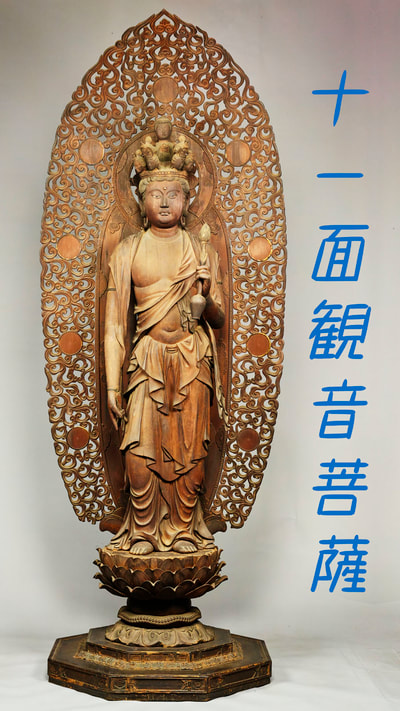

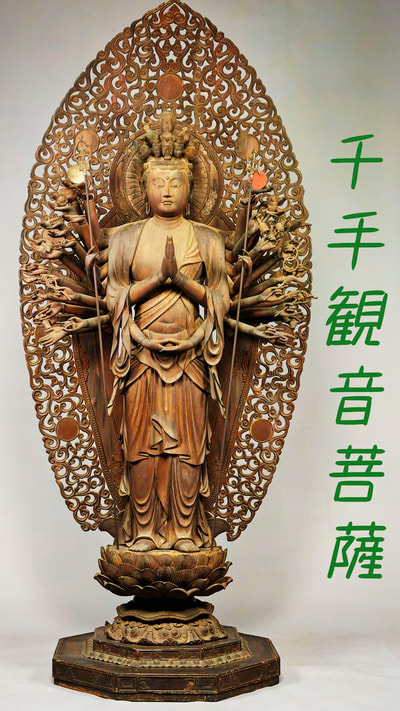

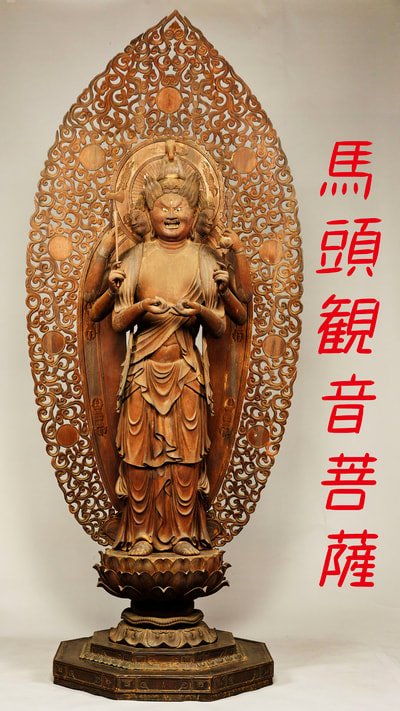

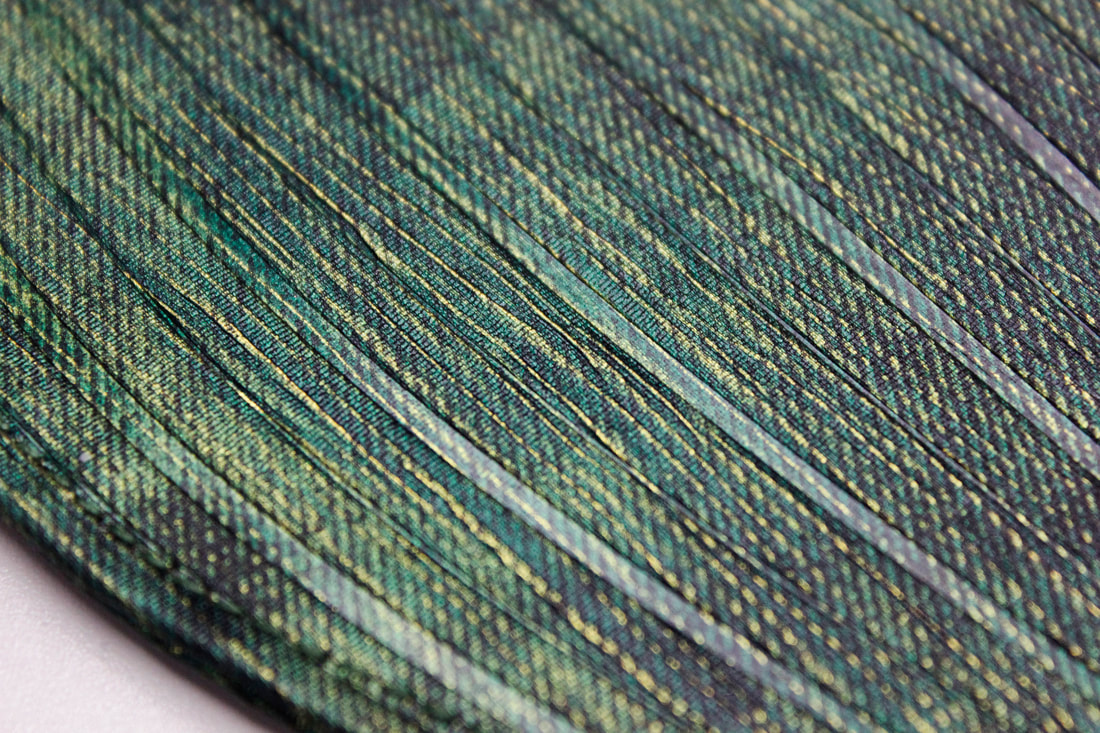

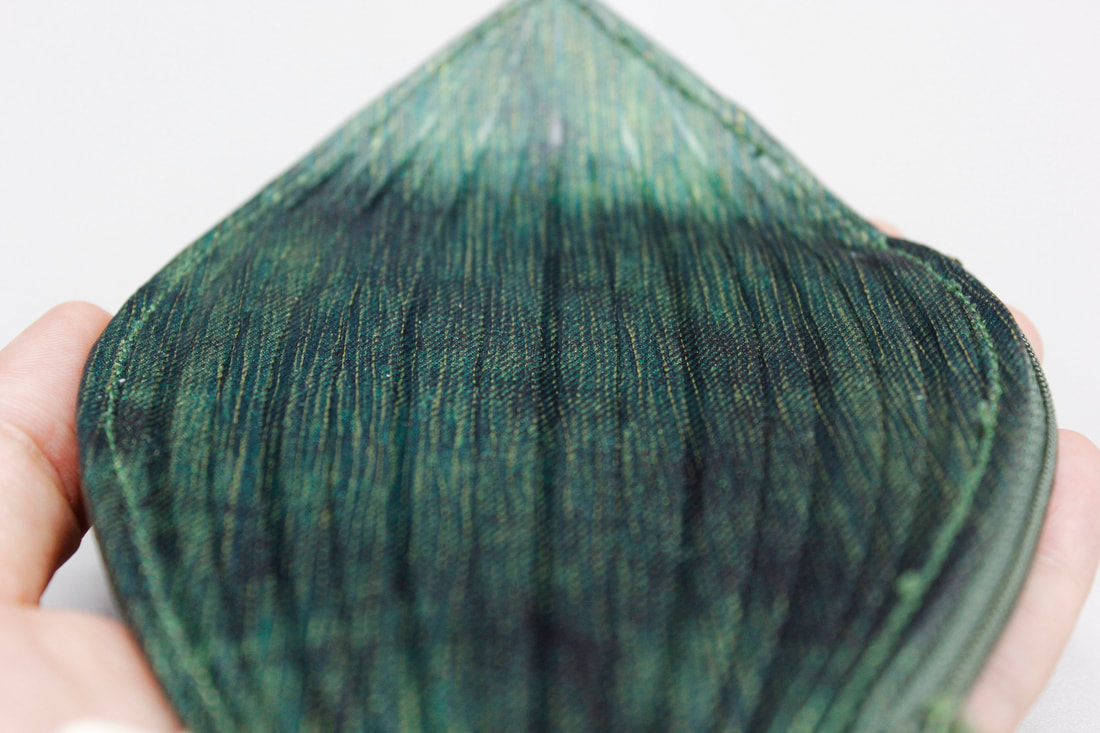

未敷蓮華とは、まだ咲かない蕾のままの蓮花のこと。仏教では如来まで至っていない観音さまが持つことが多いアイテムです。これは仏の心をもっているが、まだ開花していない人の心を表しているとも。 自分が目指したい徳目を選んで耳につけていただくとき、どうぞこの「未敷蓮華パーツ」も一緒に付けていただき、心に蓮の花が咲くことを目指していただければ幸いです。 お待たせしました。『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』展に向けておてらぶが企画してきた商品を日替わりで詳しくご紹介いたします!まず第一弾は「蓮弁パスケース」です。 六観音と六道の世界今回、パスケースのデザインモチーフとなったのは、大報恩寺にいらっしゃる六観音菩薩さまたちです。仏教の考えでは死後すべての生き物が、生前の業の結果で「六道」という六つの世界のどこかに再び生まれ変わるといいます。そしてそれぞれの世界には、六尊の仏「六観音菩薩」がいらっしゃるといい、それぞれの世界で迷い苦しむ衆生(生き物)を救い導くといわれています。 それぞれの世界を救う観音さまたち如意輪観音菩薩は天上道。准低観音菩薩は人間道。十一面観音菩薩は阿修羅道。馬頭観音菩薩は畜生道。千手観音菩薩は餓鬼道。聖観音菩薩は地獄道をそれぞれ担当しているのだそうです。 私たちが生きているのは上から2番目の「人間道」ですねー。この世界では、心の持ちようや価値観などがとても移ろいやすく、善にも悪にも容易に変化してしまいます。また四苦八苦という自分ではどうすることもできない苦しみとともに生きる世界です。 しかし、人間道には「仏教」が存在するので、やり方によっては「悟りルート」へ進むことができる唯一のステージ。だからこそ、悟り、涅槃をめざすのだそうです。うーん、思いがけずこの世界は六道輪廻という無限ループから“上がる”ことができるチャンスなのですね! 六観音は、世界をめぐるパスケースに私たちはふだんの生活でいろんな場所に出かけ、めぐります。そしてめぐった先で出逢う人、場所、物、時、いろんなことと縁を結び、やがてそれが私たちに、よいことも悪いことも起こす種となります。そのような大切な出逢いを結ぶお出かけ時にぴったりなパスケースを作りました。 パスケースは、大報恩寺にいらっしゃる六観音の立つ蓮台の花弁をイメージしています。そして、それぞれの観音さまが守る世界の色をイメージしています。 こだわりのフォルム&機能パスケースは、六観音さまたちが座す蓮台の花弁をイメージしています。基本のパスケースとしての機能だけでなく、ちょっとしたお出かけ時や、お寺めぐりのときにうれしいコインケース機能もつけてみました。 また、毎回のことながら、おてらぶの作るグッズは細かなこだわりポイントがたくさん。今回はその細部にもフォーカスしてみます。 おてらぶのこだわり①「質感」モチーフにしたのは、大報恩寺に実在する仏像の座す蓮台。耐久性に優れる合皮を素材としつつも、木目の再現を徹底し、見たことのないリアルなテクスチャーを実現しました。 おてらぶのこだわり②「花脈(かみゃく) 蓮弁のモチーフとなっているのは蓮の花。蓮の花には「花脈(かみゃく)」とよばれる線が花びらを覆っています。大報恩寺の六観音と釈迦如来の蓮台は、この花脈の表現がとても美しく、必ず再現したいと思ったポイントでした。蓮弁パスケースには、大きなラインを7本。小さなラインを8本入れて表現しています。 おてらぶのこだわり③「反り 蓮台の花びら「蓮弁(れんべん)」には、微妙ないくつものラインで構成され、その美しさを作り出しています。今のような精巧な機械のない時代、仏師の手による計算された芸術作品でもあります。蓮弁パスケースではそのいくつかのカーブのうち、パスケースとしての使用を妨げない範囲で「反り」を再現しました。 おてらぶのこだわり④「ふくらみ」コインケースの中にコインや小物を入れると、パスケースの中心がこんもりと膨らむようになっています。そうすることで、より蓮台についている蓮弁のようなフォルムになるように計算して製作しています。 先行予約チケット限定カラーも!いかがでしたでしょうか。おてらぶがお寺愛を詰め込んで作った蓮弁パスケースは、10/2より東京国立博物館で開催の『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』展の特設ショップとフェリシモウェブサイトより販売します。 また現在、セブンチケットにて通常販売しない限定色の蓮弁パスケースがセットになったチケットが発売中です。その限定色というのがこちら! なんと、大報恩寺の本尊秘仏である釈迦如来坐像の蓮弁をイメージした「千本釈迦堂グリーン」です!

大報恩寺の釈迦如来が座す蓮弁は美しいグリーンとゴールドが混ざったなんともいえない美しさが特徴です。この限定色のみ、複雑な色を表現しています。 数量限定のアイテムですのでお早めに♪ セブンチケット 10月2日より東京国立博物館にて開催の『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』展にむけて、おてらぶのコラボレーショングッズの製作が佳境を迎えています!今回も、お寺・仏像・仏教好きな方々に満足していただける、おしゃれで機能的で、マニアックなグッズを作っています。 グッズその1:パスケース今回は、お寺めぐりの際、電車やバスを使って移動する方が多いという、“参拝あるある” をヒントに、パスケースを企画中です。デザインモチーフは「六観音(ろっかんのん)」と「六道(ろくどう・りくどう)」! 仏教でには「六道輪廻(ろくどうりんね・りくどうりんね)」という考え方があり、私たちは生前の行いによって、死後生まれ変わる世界が決まるといわれています。生まれ変わる世界は「天上道」「人間道」「修羅道」「畜生道」「餓鬼道」「地獄道」の六つの世界があるのだそう。人は死後この六つの世界を無限ループしているというのです! そして仏教における目的のひとつ「解脱(げだつ)」は、この無限ループからの脱出することだそうです。 世界の名前を見ると、なんとなく良い雰囲気を感じる世界と、物騒な名前の世界がありますが、現在製作中のグッズでは、そのあたりの気になる世界情報も盛り込んでいますので、ご期待ください♪ グッズその2:新作ピアス&イヤリングふたつめの商品が、前回の企画展コラボグッズで登場し、大人気だった「千手イヤーアクセサリー」に続くおてらぶアクセサリー第2弾。デザインモチーフは「釈迦十大弟子の徳目」です。 お釈迦さまには多くのお弟子さんがいらっしゃいましたが、その中でも特に信頼を寄せ、中心的な役割を担っていたお弟子さんが10人いました。その方々を「釈迦十大弟子」といい、それぞれ得意なスキル(修行徳目)があったと伝えられています。 身に付けるアクセサリーがかわいいのは当たり前。でももし、そこに自分が目指したい姿や技術、センスを願うことができたら面白いな、と思ったのが開発のきっかけです。 今回は10デザイン用意しますので、自分の好きなデザイン・徳目を選んでみてくださいね♪ グッズその3:ネイルシール三つ目のグッズが、まさかのネイルシールです。 時間がないときでも、てがるにおしゃれができるということで人気のネイルシール。最近はデザインだけでなく、素材もクオリティアップしていて、付けるだけで自然な仕上がりになるものも多いです。フェリシモでも特にフレンチネイルのネイルシールが人気で、お客さまにご愛顧いただいています。 おてらぶが作るネイルシールは「釈迦十大弟子」をモチーフにしています。手軽に、気軽におしゃれするときも、自分磨きの気持ちは忘れないはず。ではそのときに心も磨くようなアイテムがあったら……そう思い企画してみました。 企画制作中のグッズは、10月2日から東京国立博物館で開催予定の『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』展特設ショップと、フェリシモウェブサイトで発売予定です。 そして……今回も数量限定、超激レアな限定カラーバージョンが発売されます! 発売日などの詳しい情報は『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』特設ウェブサイト・SNS等で発表されるそうなので、ぜひチェックしてみてくださいね! 『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』

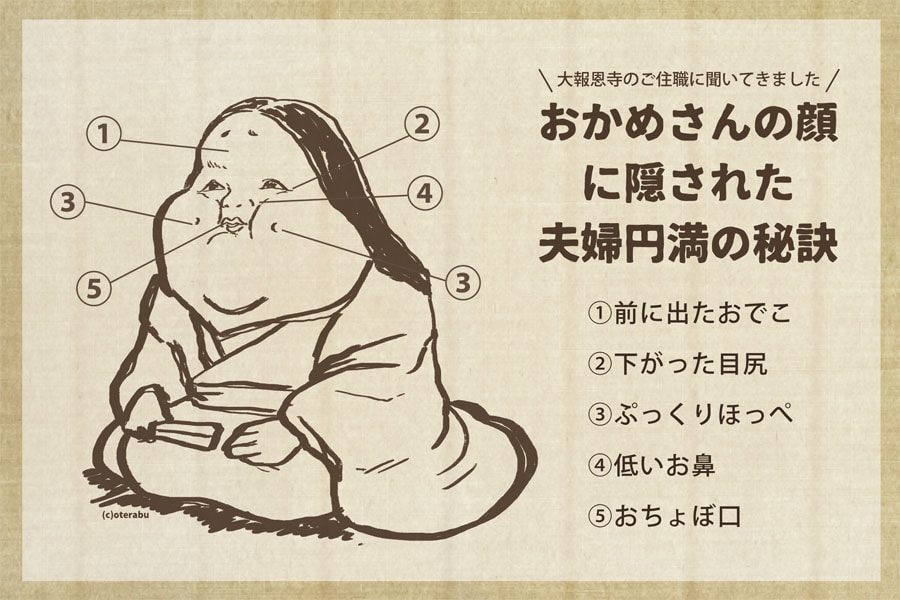

・特設ウェブサイト ・twitterアカウント こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 今回の大報恩寺ブログは、おかめさんの功徳について学んでみましょう。 おかめさんは、特徴的なお顔をしています。御世辞にも美人とはいえない、どこかユーモラスなお顔で表現されることの多い女性です。ずっと気になっていたのですが、なぜあんな顔をしているのでしょうか。今回も、大報恩寺のご住職に、詳しく聞いてみました。 おかめさんのお顔に隠された、夫婦・家族円満のヒミツご住職がおっしゃるには、おかめさんの顔には、いろんな教えが詰まっているのだそうです。ぽっこりおでこも、極端に小さなおちょぼ口も、すべてに意味があるのだそう。そういわれてみれば、どのおかめさんも、デザインは違いますが、共通点はあります。そこで、その共通点を挙げた上で、どういう意味があるのかをひも解いて見ましょう! 1.前に出たおでこは、驕りの気持ちを持たないためにおかめさんは、おでこがぐっと前に突き出ています。なので無理に上を見ようとしても、なかなか見ることができません。これは、むやみやたらに自分の存在を上げてしまうと、見下すことにもつながるという警告なのだそうです。成長するために上を目指すというのはよいかもしれませんが、人を見下すために自分を必要以上に他者より上に据えてコミュニケーションするのは、やはりよくないことなのでしょう。 2.下がった目じりは、笑いあうためにおかめさんのめは細く、目じりが垂れています。それもかなり極端に。これは夫婦の間には、笑うことが大事であることを説いているといいます。どんなに苦しいことがあっても、夫婦は笑いあえる関係性であり続ける。たしかに大事なことかもしれませんね。 3.ぷっくりほっぺは、両親を大事にするためにおかめさんのほっぺは、おでこと同じくらい前に出ています。これは父親、母親を表しているといいます。何をおいても親の存在はありがたい。それを忘れてはいけないということだそうです。 4.小さく、へこんだ鼻は、自分の謙虚さのためにおかめさんの鼻はほっぺより低いです。これは自分を表しているのだそう。両親より後ろにいて、まずは親をたてる。両親あっての自分であることを忘れないようにという意味があるのだそうです。 5.小さい口は、大切なことは口に出すためにおかめさんのユニークさを際立たせている要因のひとつが、このおちょぼ口。小さい、とにかく小さいです。これはぜったいに「口は災いの元」ですよね。と、思っていたのですが、実は違うようです。むしろ逆で、小さな口でとてもしゃべりづらいが、夫婦間の中では、何でも口をつぐむのではなく、時には言いにくいことも、しっかりと口に出すように。という意味なのだそう。

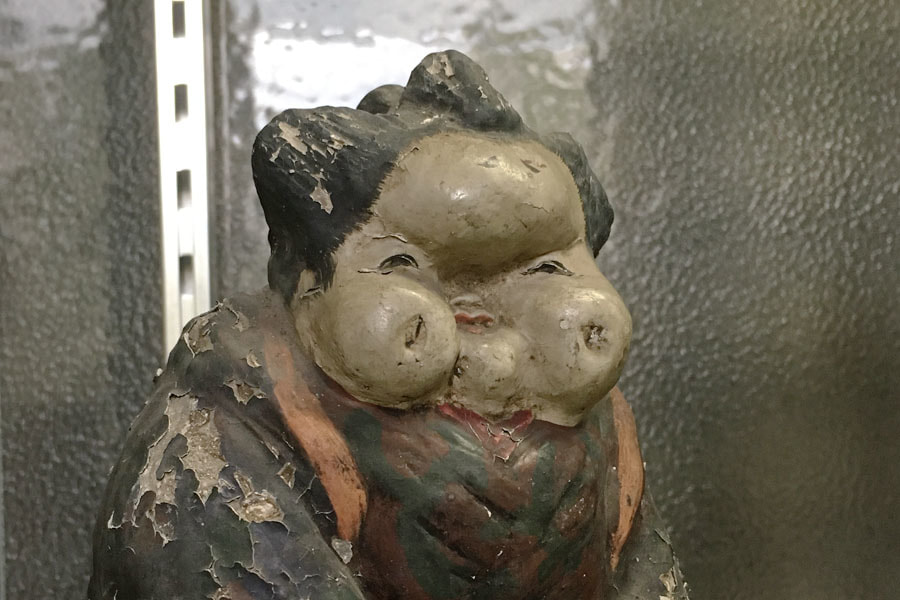

深い、、深いですよ、おかめさん! おかめさんの存在がどんどん、尊くなっていく気がします。 大報恩寺展では、おかめちゃんが広報担当をしています。Twitterでいろんなことを紹介してくれているので、ぜひ一度見に行ってくださいね。 あー、おかめちゃんグッズ、大報恩寺展で出ないかな~。 こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 前回のブログに引き続き、千本釈迦堂こと大報恩寺のヒミツについてレポートしていきます! おかめさんの発祥の地が、この大報恩寺であるということは、前回の記事でも触れましたが本当なのでしょうか。「発祥」や「元祖」というと諸説ありのお話が多いので、本当のところどうなのか大報恩寺のご住職に、直接お聞きしてみました。 おかめさん、悲劇の物語おかめさん発祥の由来は大報恩寺のお堂を建てる時代までさかのぼります。 時は貞応二年(1223)、義空上人が大報恩寺の本堂を建てることを決め、長井飛騨守高次(ながいひだのかみ たかつぐ)という棟梁にその工事を任せることにしました。高次管理の下、工事は順調に進んでいたそうですが、途中で、本堂を支える柱の一本を誤って短く切ってしまったのだそうです。大変なことになったと悩んでいたところ、高次の妻である阿亀(おかめ)が...... 「それなら、いっそ全ての柱を短く切りそろえて、柱の頂上に枡組(ますぐみ)をつけて調整をしたら?」 と助言をしたのだそうです。高次はその助言によって、無事に上棟式を迎えることができました。 ナイスアイデア!おかめさん、思った以上に主役級ストーリーです。大報恩寺誕生のキーマンでした。しかしこのお話は、めでたしめでたしでは終わらなかったようです。 当時、お寺建立の棟梁をするということは、かなり名誉なことで相当な倍率での争奪戦でした。晴れてその任についた棟梁は、羨望のまなざしを受けることもあれば、妬みの対象になることもあったそうです。 さらに、大工の世界は相当な男性社会。そのことを知っていたおかめさんは、女の助言でお寺を立てたということが知れてしまったら、夫の御世が傷ついてしまう。そう考えて、なんと上棟式を迎える前に自害してしまったのです!義空上人は大報恩寺の境内に塚を建てておかめさんを供養したといわれています。 えっ? なんで? おかめさーん!! そこまで夫を支え、想い、行動を起こすことができるおかめさん。今の世では考えれないほどの献身です。 このことがあり、大報恩寺から生まれた「おかめ招福信仰」が江戸中期頃から全国に広まったといわれています。今も大報恩寺は「良縁・子授け・夫婦円満」などのご縁があるといわれています。 すごい、すごいです、おかめさん! がぜんおかめさんファンになってしまいました。大報恩寺展のパンフレットに載っている、広報担当おかめちゃんにも手を合わせたくなります! よく見てみると、このアンニュイな表情も、またかわいいじゃないですか~。 ちなみに先ほどからちょくちょく出てきています、いろんなおかめさん人形は、全国から大宝おんじに祈願成就の御礼として奉納された、おかめさんの人形たちです。たくさん奉納されているので、ぜひ見に行ってみてくださいね。おもしろいデザインの人形もたくさんありますよ。

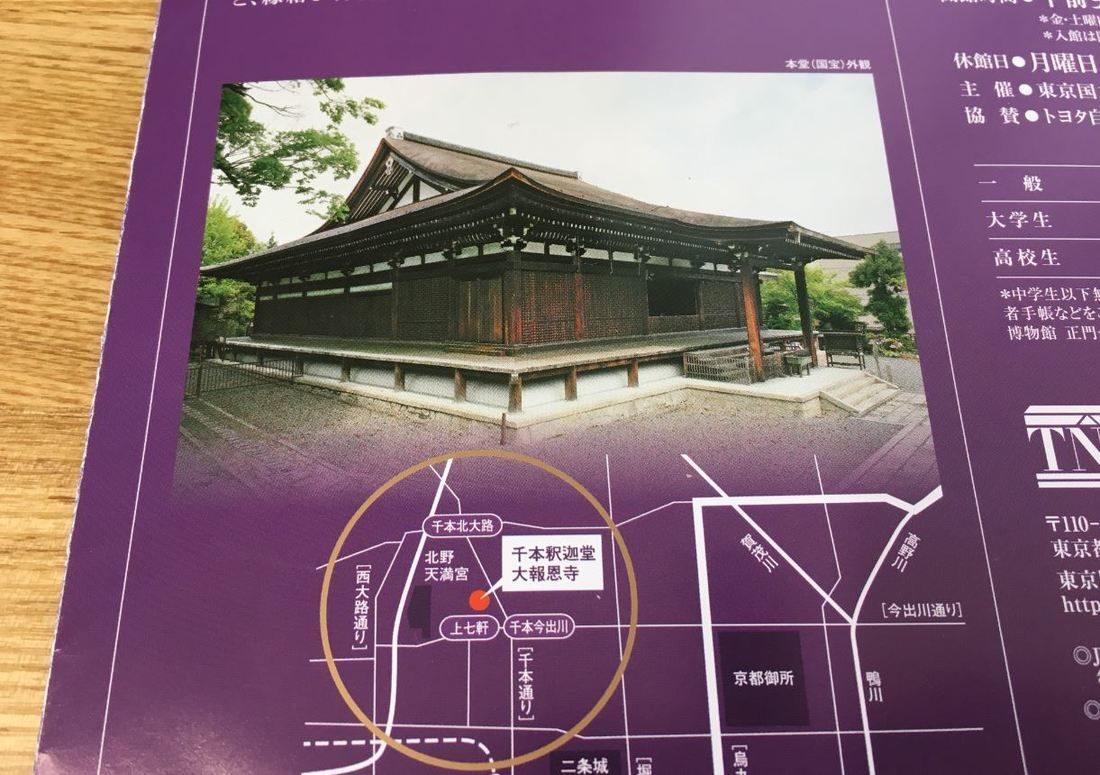

さて、次回のブログでは、おかめさんの顔のヒミツに迫ってみたいと思います。お楽しみに! こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 今年の秋、10月2日より東京国立博物館で開催されます『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』のグッズの一部を、おてらぶがお手伝いさせていただけることになりました。 大報恩寺といえば、六観音、釈迦十大弟子、大根炊き!(100%趣味な紹介ですみません;) 今回もふだん使いできて、かつ! ふだん見たことの無いようなグッズをいくつか作らせていただきますので、ご期待くださいね。今回のブログでは大報恩寺にうかがわせていただいたときの様子を少しだけお届けいたします♪ 千本釈迦堂の名で親しまれる京都の名刹大報恩寺は、鎌倉時代の1220年に義空上人によって発願された真言宗智山派のお寺です。京都では千本釈迦堂という名前で古くから親しまれています。なんで千本?釈迦堂?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんので簡単に説明しますと、まずひとつは大報恩寺がある場所が京都の南北を横断する"千本通り"の近くであるということ。もうひとつは貴族から庶民まで多くの人々からの信仰を集めた"釈迦信仰"の中心地が大報恩寺のある地域であったことが由来だといわれています。 地元の人々の信仰心から、お寺の本当の名前を超えた"愛称"がつくというのは、なんだかあたたかいエピソードですよね。 戦火から逃れつづけた奇跡のお堂『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』プレスリリースパンフレットより あまり知られていないかもしれませんが(知っていたらごめんなさい!)大報恩寺の本堂は、京都市内最古の木造建築として国宝指定されています。 その歴史は古く、京都を戦乱の渦に巻き込んだ、あの「応仁の乱」をはじめ、さまざまな戦火を免れ続けてきました。大報恩寺の縁起についてご住職に面白いエピソードをお聞きすることができました。 大報恩寺は、幾度となる戦火を免れたとはいえ小さな被害はいくつかあり、その被害申告書を役所へ提出することになりました。その際に本堂をしらべていたところ、本堂下に無数の穴が開いていたのだそうです。実はそれらはすべてキツネの巣であったそうで、御稲荷さまの守護があったのでは、と感謝の意味をこめて「火防稲荷(ひぶせいなり)」としてお堂を建て、祀っているのだそう。なんともロマンのあるお話ですね~。 おかめさん発祥のお寺おかめさんをみなさんご存知だと思いますが、実はこの大報恩寺がおかめさん発祥の地なのです。境内を見渡してみると、おかめさんらしき銅像や「阿亀桜(おかめざくら)」と立て札の立っているひときわ立派な桜の木がありました。

おかめさんって「阿亀さん」だったんですね......。 次回は、おかめさんのエピソードとそのヒミツについて紹介したいと思います! 千本釈迦堂 大報恩寺 〒602-8319 京都府京都市上京区 七本松通今出川上ル 電話:075-461-5973 拝観時間 9:00〜17:00 |

過去の投稿

6月 2024

ブログテーマ

すべて

|

RSSフィード

RSSフィード