|

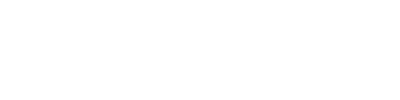

こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。今回ご紹介するのは、京都のおりん工房が展開するブランド「LinNe/リンネ」とコラボしてつくった和「心に沁み込む阿吽の音色 佐波理おりん」をご紹介いたします。 「おりん」とは?みなさま「おりん」をご存じでしょうか。おりんは、仏教の儀式に用いる「梵音具(ぼんおんぐ)」のひとつです。宗派によってその呼び方は異なるのですが、澄んだおりんの音は、祈りを極楽浄土まで届けるといわれています。 一般的にお寺で使われることが多いおりんですが、おわん型のおりんを仏壇の前で見たことがある人もいるのではないでしょうか。 「LinNe/リンネ」が作るおりんとの出会いおてらぶがこの「おりん」に興味を持った理由は「LinNe/リンネ」との出会いでした。 「LinNe/リンネ」は京都で創業190年余り、祇園祭や各地の囃子鉦・鳴物神仏具を専門に製造している「南條工房」が、もっと身近に佐波理おりんの音色を楽しんでほしいという想いから立ち上げたオリジナルブランドです。 「LinNe/リンネ」で作るおりんの特徴は素材の「佐波理(さはり)」にあります。佐波理とは銅と錫(すず)の合金のみを使っている合金のことで、錫の割合を限界まで高めることで素材を非常に硬くすることができ、この硬さから美しく響く独特の音色が生まれているのだそう。 佐波理の製造はとても難しい技術ですが、「LinNe/リンネ」では代々受け継ぐ⼯房独自の配合率と伝統的な薪を用いた鋳造法「焼型鋳造」で素材の特性を⽣かしているとのことです。 「LinNe/リンネ」のおりんの音色に感じたこと「LinNe/リンネ」のおりんを鳴らしてその音色を聴いたとき、その澄んだ音色におどろきました。音の始まりから消える瞬間まで「音のブレ」が一切ないのです。そしてこれは個人的な感覚なのですが、空間に充満した音がしだいに自分の中へと入っていくような不思議な感覚を味わうことができました。 おりんを鳴らして、その音が消えるまで2分ともない時間だと思いますが、この不思議な時間をみなさまにも体験してほしい……そのような想いで今回、コラボレーションという形でオリジナルのおりんを作っていただきました。 イメージしたのは「阿・吽」の音「LinNe/リンネ」のおりんの特徴は、音のブレがないことと、音の余韻にあります。この音色を「阿吽の音色」としたいと職人さんにお伝えし、コラボレーションモデルをつくることができました。 おりんを飾る「組みひも」も「阿吽」をイメージ。ピンク×ブルーの2色の正絹ひもで作っていただきました。 工房が代々襲名してきた「南條勘三郎」の銘にもご注目ください。 おしゃれな専用ボックスに入れてお届け商品は、専用ボックスに入れてお届けします。おしゃれなデザインで、プレゼントとしてもおすすめです。

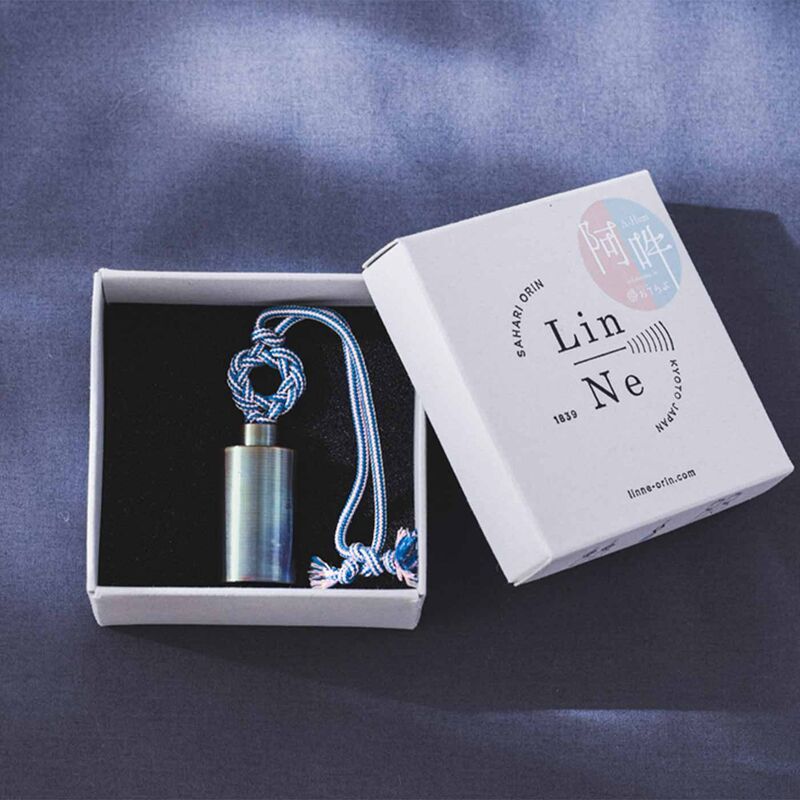

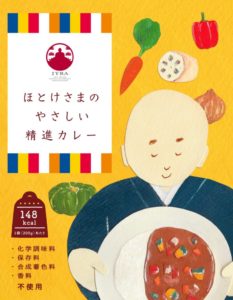

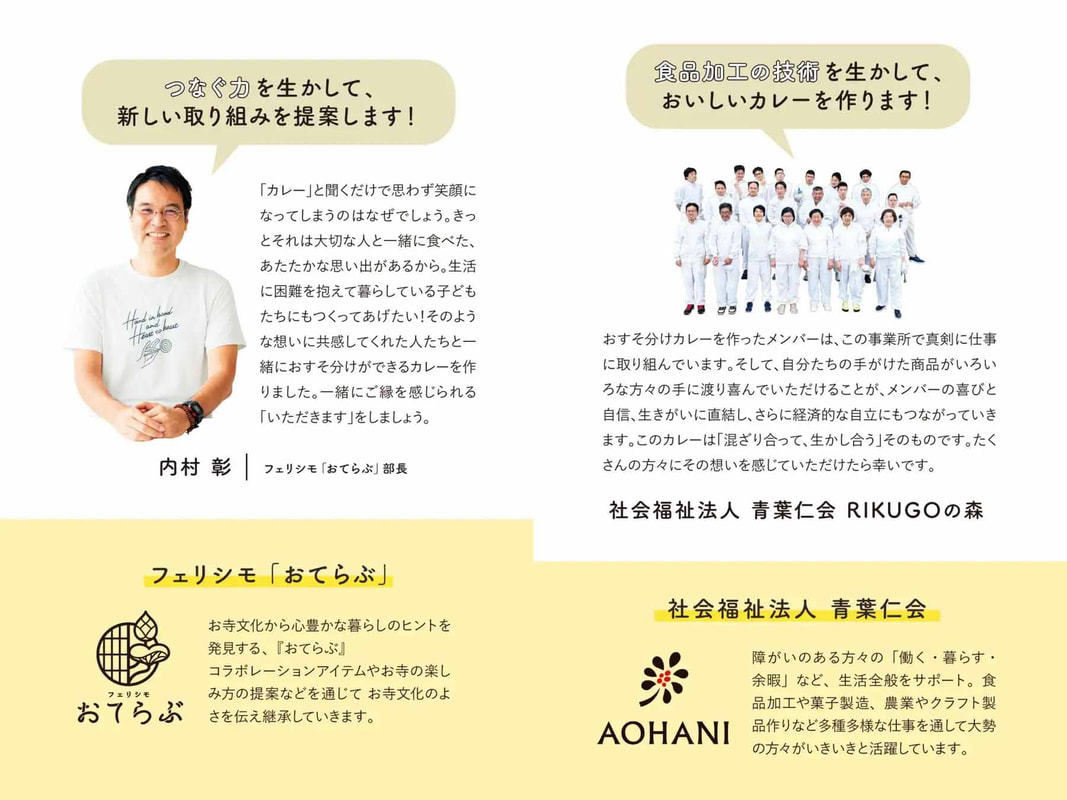

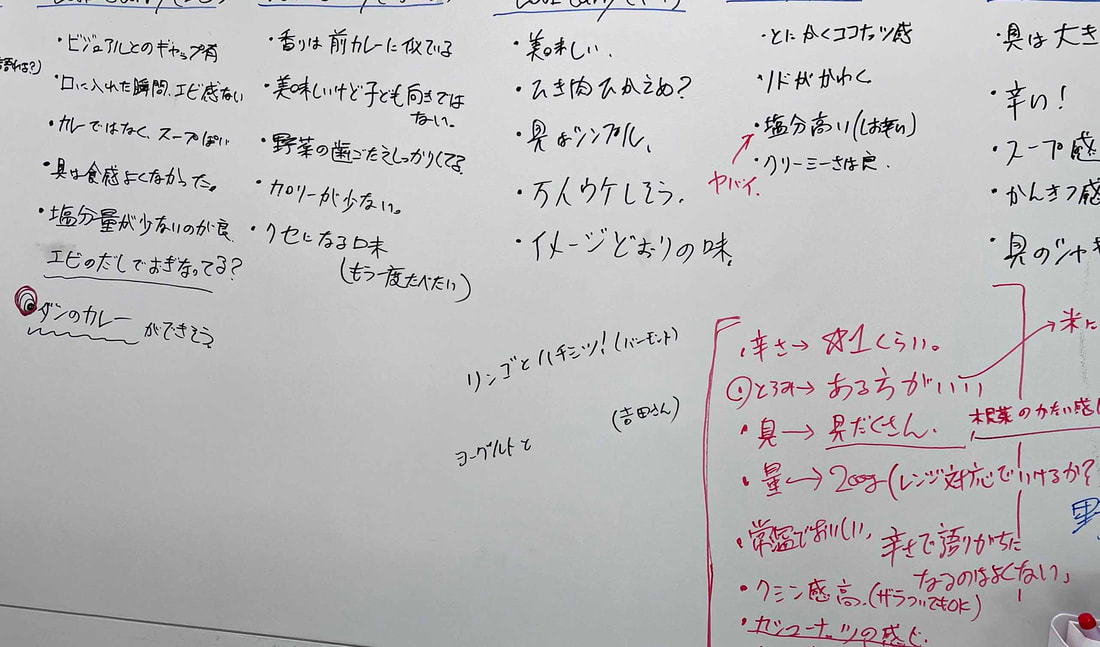

こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。みなさまカレーはお好きですか? 実は私、かなりのカレー愛好家で、外食の機会があればほぼカレー!家でスパイスを配合してオリジナルカレーつくりを楽しみ、お家でスパイスカレーづくりができるレッスンキット商品を企画したほどです。 そんな私がこの度ご紹介するのは「お坊さんとつくった野菜がごろごろ精進カレー」。おてらぶ念願のオリジナルレトルトカレーです。おいしいのはもちろん、食べながら社会問題を解決することができる仕組みが組み込まれています。今回はその誕生秘話と、ともに作ってくれる団体さんについてお話ししたいと思います。 きっかけは「ほとけさまのやさしい精進カレー」との出会い今回のカレーを作るきっかけのひとつとなったのが、「ほとけさまのやさしい精進カレー」というレトルトカレーとの出会いでした。このカレーは、全国のカレー好き僧侶のみなさまが株式会社CHAYA マクロビフーズさんと一緒に企画したもので、肉・卵・乳製品・白砂糖・化学調味料を使わずに、野菜やスパイス、昆布や味噌など日本の伝統調味料でつくられたからだにやさしいカレーです。 このカレーは全国の僧侶のみなさまの手によってさまざまな場所で販売され、その売上の一部は「認定NPO法人おてらおやつクラブ」に寄付されました。おいしくカレーを食べて、生活に困難を抱えるひとり親家庭の子どもたちにたくさんの笑顔をとどけることがでる、まさに仏教が大切にしている「ご縁」と「助け合い」を形にしたようなカレーです。(2023年10月現在販売終了しています) ひとり親家庭の子どもたちに「おすそ分け」できるカレー「ほとけさまのやさしい精進カレー」のように社会問題を解決できるカレーについて考えていたとき、「おすそ分け」ができる仕組みを作りたいと思いました。 さまざまな理由により生活に困難をかかえ、日々の食事すらままならない家庭は少なくありません。今日も明日も明後日も、ごく当たり前の風景として、子どもたちが笑顔で「いただきます」と言える世の中にするために、おてらぶのカレーを届けることができたら……。 イメージしているのは4つセットのカレーを購入したら、そのうち3つは自分に。1つは全国のひとり親家庭へお届けする仕組みです。 そんな「おてらぶ」の想いに賛同し、集まってくれたのは、「一般社団法人 仏教カレー協会」、「認定NPO法人 おてらおやつクラブ」、「社会福祉法人青葉仁会」の3つの団体。それぞれが得意なことを生かして、今回のプロジェクトに参加してくれています。 「目指したい味」を見つけるひとことで「カレー」といってもさまざま。定番おいしいチキンカレー、さわやかな味を楽しめるタイカレー、濃厚な味を楽しむビンダルーカレーなど、実にたくさんの味やジャンルがあります。まずは目指すべき方向性を見つけるために、「仏教カレー協会」の倉島隆行さんと吉田武士さんにフェリシモへお越しいただき、試食会を開催しました。 メンバーそれぞれ好みの味はありますが、今回のカレーは「おすそ分け」するものであり、子どもがいるご家庭です。味や香りはもちろん、口当たりや食材面についても分析していきます。 限られた時間の中で、たくさんのカレーを試食してその印象を書き出して分類していきます。 仏教のエピソードをもとに食材を選ぶことも検討されました。 レトルトカレー製作現場へ取材試食会をした翌日は神戸から奈良へ移動し、カレーを製作してくれる「社会福祉法人青葉仁会」へ工場視察に。青葉仁会は、障害を持ちながらも生き生きとした人生を送りたいと願うすべての人に、健康管理、やすらぎとテラピー、余暇支援、そして就労支援などを通じてサポートを行う福祉法人施設です。 こちらで働かれているメンバーの方のお仕事を拝見していると作業の丁寧さに驚かされました。野菜を切る、炒めるなどの食品加工から、パッキングや配送準備に至るまで一切手を抜きません。 窓口担当の方にお話を聞くと、メンバーのみなさまにとって、自分たちの手がけた商品がいろいろな方の手に渡り喜んでいただけることが、喜びと自信、生きがいに直結し、経済的自立にもつながっていくのだそうです。 このように、個性あふれる団体さんと一緒にカレーづくりが始まりました。

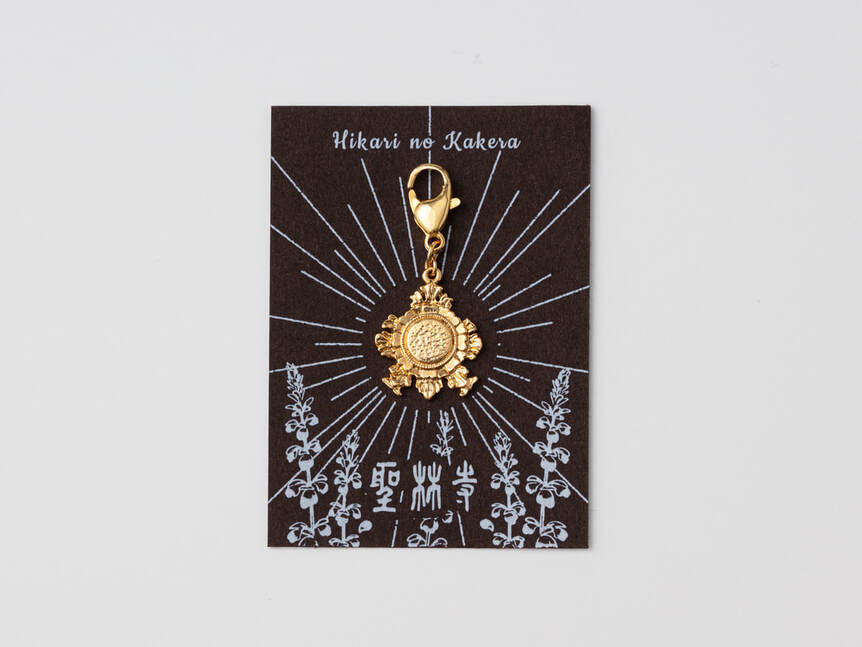

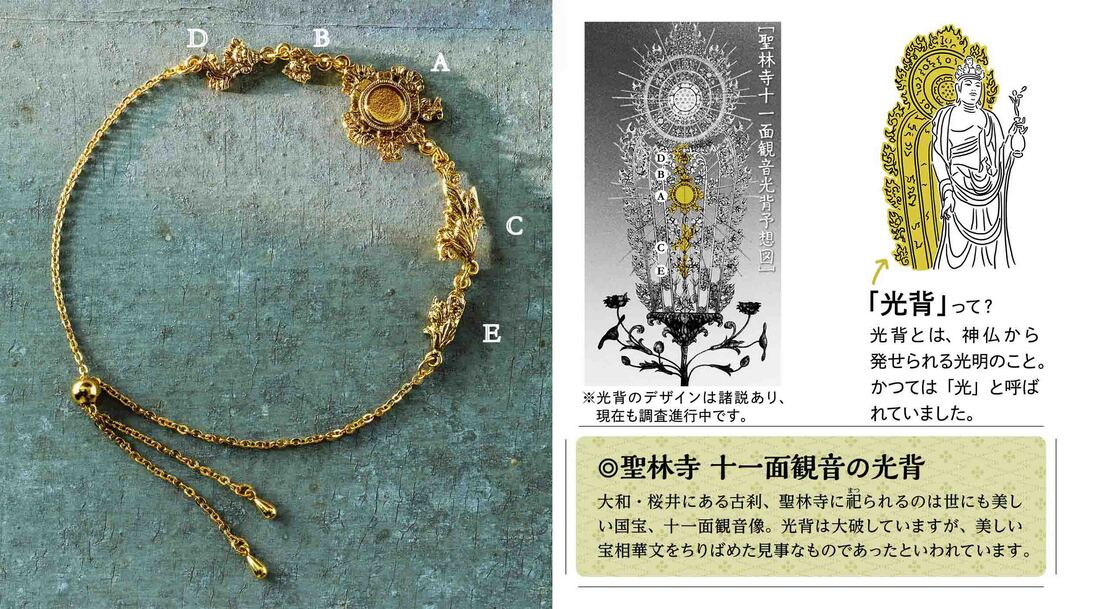

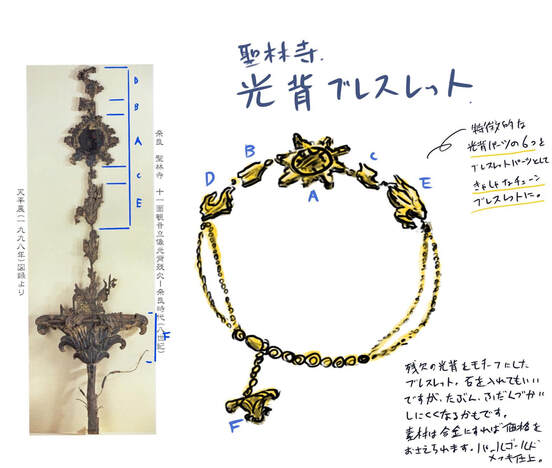

次回、「野菜がごろごろ 精進カレー」完成!です。 みんなのやさしさおすそ分け お坊さんとつくった野菜がごろごろ精進カレー(4個セットのうち1個をおすそ分け) 月1セット ¥2,900 ( +8% ¥3,132 ) 毎日のマスク生活に華やかさをプラスしてくれる、「聖林寺十一面観音 光のかけらマスクチャーム」をご紹介します。 奈良・桜井の名刹 聖林寺の十一面観音立像今回コラボレーションしてグッズを作らせていただいたのは、奈良県・桜井市街地の南方、北方に奈良盆地を見下ろす小高い位置にある聖林寺。境内は美しい三輪山の山稜、古代大和の古墳が散在する盆地を一望でき、天平の時代の風景を想像したくなるお寺です。 以前、おてらぶでは聖林寺と一緒に十一面観音さまの光背をモチーフにした「聖林寺十一面観音 光のかけらブレスレット」を開発しました。 聖林寺十一面観音 光のかけらブレスレットの記事はこちらから マスク生活によりそう十一面観音さまの「光」マスク生活が長くなった昨今、エチケット習慣としてマスクを使用するシーンは多くなりました。そのような生活の中、“心に光がさすように”という想いで、かつて十一面観音さまの背中で輝いていたという宝相華唐草光背のモチーフでマスクチャームを作らせていただきました。 マスクチャームはカニカン付きですのでお手持ちのポーチなどに取り付けることも可能です。小さいながら他にはない「仏さまの光背」由来のデザインを、さまざまな場所でお楽しみいただけます。 聖林寺十一面観音 光のかけら マスクチャーム

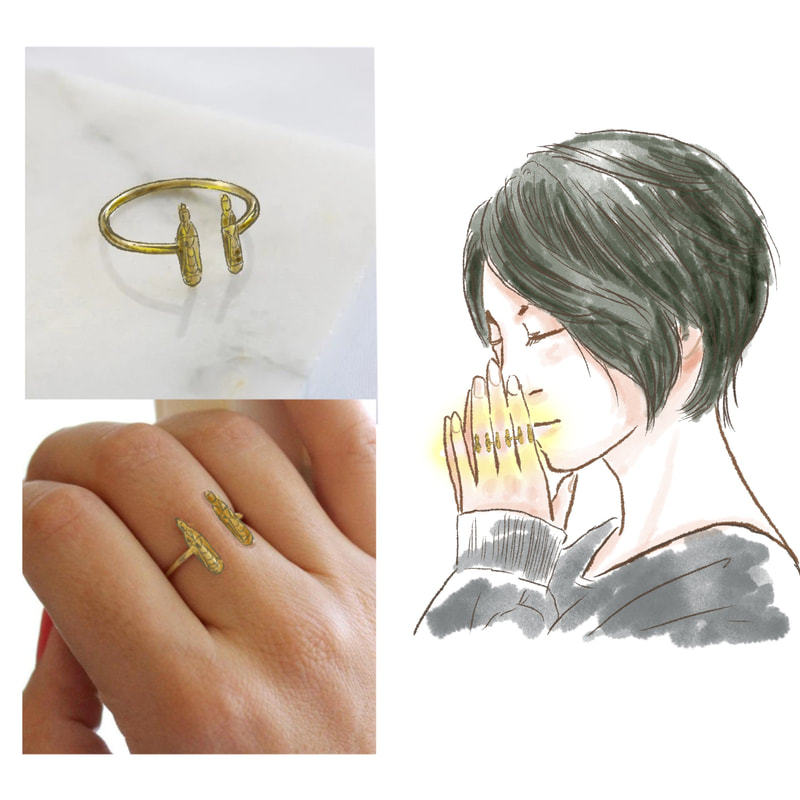

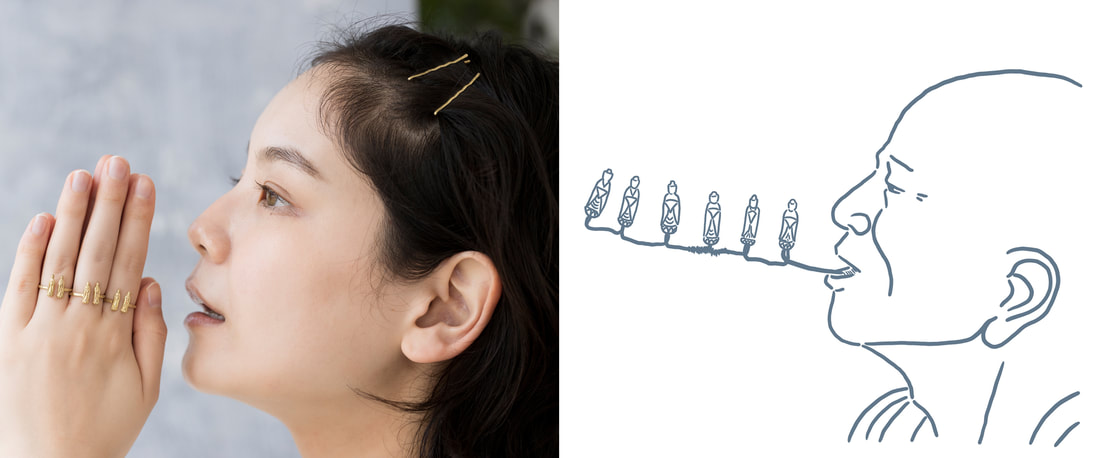

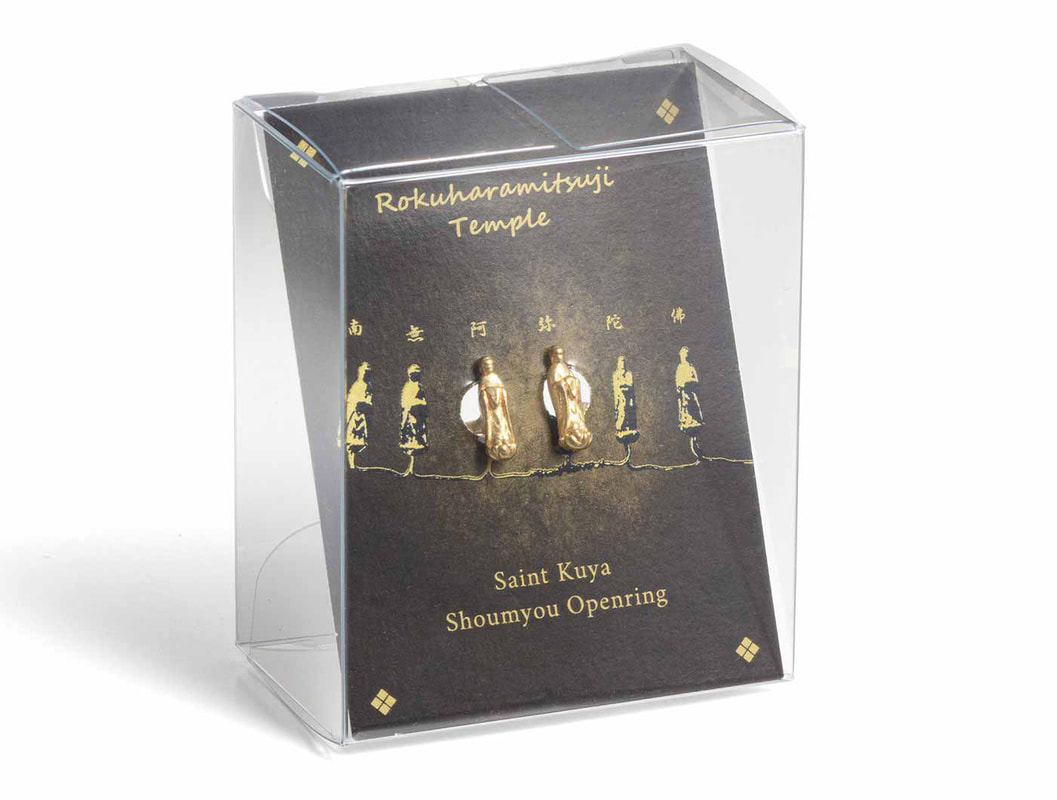

1個 ¥1,200(+10% ¥1,320) 空也上人が称名念仏にかけた想いを伝えたい……今回は「六波羅蜜寺 空也上人称名オープンリングの会」についてご紹介させていただきます。 謎に包まれた僧侶「空也上人」とは?痩せぎすな様相で鹿の角を細工した杖を持ち、簡素な衣服で歩く僧侶の像。特別仏教には詳しくなくても、この像には見覚えがある、と言う人は多いのではないでしょうか。 モチーフとなった人物は「空也上人(くうやしょうにん)」。平安時代の中期に諸国を歩き「南無阿弥陀仏」の念仏を市井の人々に広め、称名念仏を日本の記録上初めて実践した僧侶だといわれています。 空也上人が生きた時代空也上人が生きた時代、仏教は貴族などの特権階級を中心に広がっていました。一方で市中には度重なる戦や疫病がはびこり、庶民の暮らしは大変なものでした。 そのような世を嘆き、空也上人は「特別な教えはなくとも『南無阿弥陀仏』と念仏を唱えれば安楽を得ることができる」と説き、諸国を歩いて民衆に称名念仏を広めました。このことから、阿弥陀聖(あみだひじり)、市聖(いちのひじり)とも呼ばれています。 南無阿弥陀仏と唱えることで実際に救われるかは実際のところはわかりませんが、人びとのの生活の平穏を願って教えを説いたその姿は、災禍に疲弊しきった人びとの心の支えとなったのではないでしょうか。 特別展「空也上人と六波羅蜜寺」コラボグッズの制作そのような日本の仏教史上とても重要な空也上人の像と教えを今に伝えるお寺「六波羅蜜寺」が東京国立博物館にて特別展「空也上人と六波羅蜜寺」を開催するとなり、おてらぶにコラボグッズの開発をお声がけいただきました。 おてらぶが最初に企画提案したラフスケッチがこちらです。 指に着けて合掌すると口から化仏が出ているイメージになるというコンセプトと完成イメージはこのときから完成していました。六波羅蜜寺へプレゼンに伺った際、とても喜んでいただけました。 空也上人の教えを、指もとにそうして完成したのがこちらです。称名オープンリングには二尊の仏さま(化仏)がデザインされています。1cm程度の小さなモチーフですが、職人の手で空也上人像から出ている化仏のイメージを忠実に再現しています。あえてメッキ加工をしていなので、使うごとに味わいが出るのも特徴です。 念仏といえば合掌。このリングを着けてはめてそっと手を合わせると、空也上人が伝えたかった「合掌してお念仏を唱える」という尊い行いを体験することができます。指輪を3連着けて合掌すると、まるで空也上人像のようです。 もちろん一連でも変わらずお楽しみいただけます。シンプルに、より2尊の化仏がしっかりと表現されて指もとに現れます。「南無」(帰依します)というイメージでお使いください。 称名オープンリングの使い方はもうひとつ。化仏モチーフを掌側に向けると、槌目のニュアンスが楽しめるシンプルなリングとしても楽しめます。 称名オープンリングのパッケージは、空也上人像の化仏を表現しています。プレゼントにもどうぞ。 いかがでしたでしょうか。

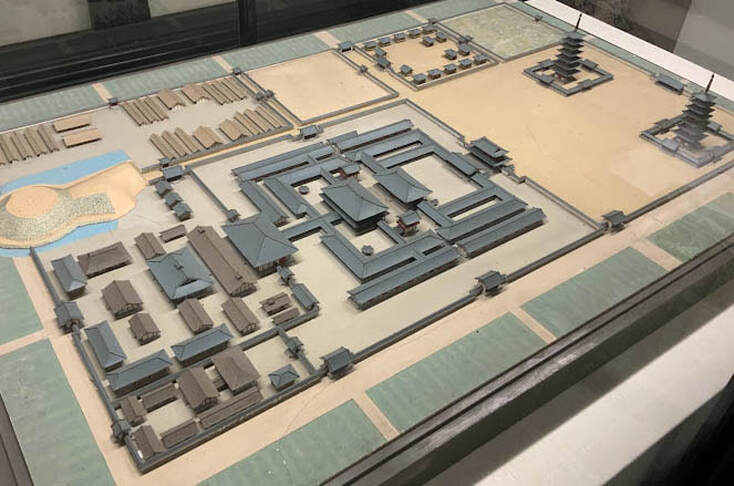

この指輪をきっかけに、日々の暮らしの中で手を合わせて合掌し、感謝する気持ちを持てるきっかけになったのなら幸いです。 かつて「大安寺」の境内に建っていた七重塔へ想いをはせることができる「大安寺傘」をご紹介いたします。 大安寺とは? 大安寺は奈良県にある高野山真言宗の寺院。日本最古の官立寺院である百済大寺を前身にした寺院であり、南都七大寺の一つに数えられました。 古くは空海や最澄、インド僧など887名の学僧が在籍し、現在の約25倍の広さを持つ当時最大の寺院でしたが、度重なる災禍により現在の境内は最盛期の約4%に。多くの僧が学んだ伽藍も消失してしまいました。 現在は大安寺という地名や、その名を掲げた建物が多くあり、かつてその地域一帯が大安寺の敷地だった名残をとどめています。 当時の大安寺には敷地の東西に七重塔が建設されて、奈良時代から江戸時代まで存在したとされています。しかし、東塔・西塔ともに落雷を受け消失。その後東塔は再建されましたが、江戸時代に入る直前に起きた慶長地震で倒壊、再建されることはありませんでした。 かつての大安寺の姿を伝える試み古都奈良への理解や教育・文化理解の一助として。そして「壮大だった往時の姿を伝えたい」という想いから、CGによってかつての大伽藍を復元するというプロジェクトが大安寺主導のもと始まり、その実現のためのクラウドファンディングをご紹介したのが昨年10月。おてらぶはこのプロジェクトに「返礼品の企画開発」として関わらせていただき、「大安寺傘」を開発しました。 クラウドファンディングについてご紹介した記事はこちら 多くの方の援助のもとクラウドファンディングはネクストゴールも達成し無事終了しましたが、この度フェリシモでも「大安寺傘」を販売することになりました。 大安寺傘の特徴的なデザイン傘を広げると裏側に七重塔の屋根を思わせるデザインが現れます。塔の垂木、肘木、斗、三手先など、楼閣形式の仏塔ならではの特徴的な構造を見ることができます。 一方、傘の表側はシックにブラックトーンで仕上げているので人目を気にせず使うことができます。 傘をさしてみると七重塔の下にいるような気持ちになれるかも。シャンパンゴールドで仕上げた傘骨も、おしゃれさを引き立てています。 セットでついてくる傘袋には、塔の頂に建っている「相輪」をイラストであしらっています。 かつての寺院へ想いをはせていかがでしたでしょうか。

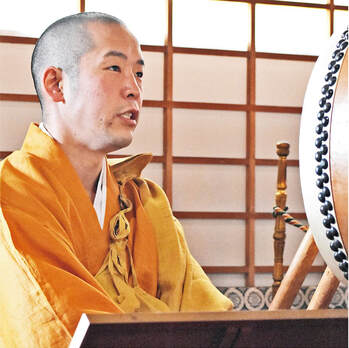

日本には王寺町、藤井寺市、観音寺市などのように、お寺の名前を冠した地名が多くあり、その地名こそお寺の過去と現在をつなぐ道しるべ。地域と関わりながら今に残るお寺だからこそ、その土地の歴史と深い関わりがあることも。 もしお近くに「寺」と名の付く地名を見つけたら、大安寺傘越しに景色を見るように、在りし日のお寺に想いをはせてみると、新しい発見があるかもしれませんね。 おてらぶのひさよしです。2月4日に奈良国立博物館で開催された、特別展「国宝聖林寺十一面観音 三輪山信仰のみほとけ」のプレスプレビューに参加してきましたので、私がグっと感じたポイントを(写真多めで)ご紹介させていただきます。 いざ聖林寺展!いざ奈良へ!当日は展示される仏さまたちの開眼法要があるとのことでしたので、かなり早めのお出かけになりました。 近鉄奈良駅を降り、早朝の澄んだ空気を楽しみながら奈良国立博物館を目指します。 鹿も寒いのか、心なしかゆ~っくりとした動きでこちらを見てきます🦌 ゆっくりと歩いて10分ほどで奈良国立博物館に到着です。入り口に設置された大きなパネルも素晴らしいです。 余談ですが、ふだんお寺で拝む仏さまを改めてポスターや図録で見ることで新しい魅力に気づくことがあります。 これは仏さまを撮影したカメラマンさんの想いが宿っているからかもしれません。 仏さまに関わった方の想いを、いろいろな場所や瞬間に感じることができるのも仏像企画展ならではないでしょうか。 奈良博は西新館と東新館があるのですが、聖林寺展は東新館で開催しています。正面入口から中に入ると、大きなタペストリーに描かれた十一面観音さまと法隆寺の地蔵菩薩さまが出迎えてくださいます。 階段を上り…… 東新館に入ると聖林寺展会場になります。シックな企画展タイトルの出迎えに心がおどりますね。 会場に入ると新聞社をはじめ、すでに多くの報道関係の方々が…… 聖林寺の倉本ご住職が開眼法要の準備を進めていらっしゃいました。 恐れ多くも、法隆寺の地蔵菩薩さまの横から開眼法要に参列させていただきました。 十一面観音さまは大御輪寺から聖林寺へ聖林寺の十一面観音さまは、もとは奈良県桜井市にある大神神社(明治以前は大御輪寺)にいらっしゃいましたが、明治政府の神仏分離令による廃仏毀釈を逃れるために、慶応4年(1868年)に聖林寺へと移されました。その際は、一時的な避難の予定でしたが、大御輪寺が廃寺になったことで、そのまま聖林寺に残ることになったそうです。 会場ではそのときに大御輪寺から渡された「覚(墨書)」も見ることができるので、ぜひご覧になってください。 お見せしたい写真はたくさんありますがこれ以上は企画展会場に足を運んでいただき、仏充空間をお楽しみください。 会場は仏さまや宝物の展示スペースがとても広く、ゆったりと密にならないように配慮していただいているようです。 オリジナルグッズも充実今回も企画展会場ではたくさんのグッズが用意されています。個人的に今回の注目してるのはこちらの日本酒。 十一面観音さまをイメージした日本酒を、聖林寺近くの西内酒造さまが完成させたのだそう。サイズも大きすぎず、おみやげとしてもぴったりです。 そしてもうひとつおすすめなのが、おてらぶが作らせていただいた「聖林寺十一面観音 光のかけらブレスレット」! 聖林寺の倉本ご住職はじめ、聖林寺を愛するデザイナーさん、メーカーさんとともに作り上げました。 今回の聖林寺展でも展示されている「光背残欠」をモチーフにデザインされています。会場でもぜひ手に取っていただきたいアイテムです。

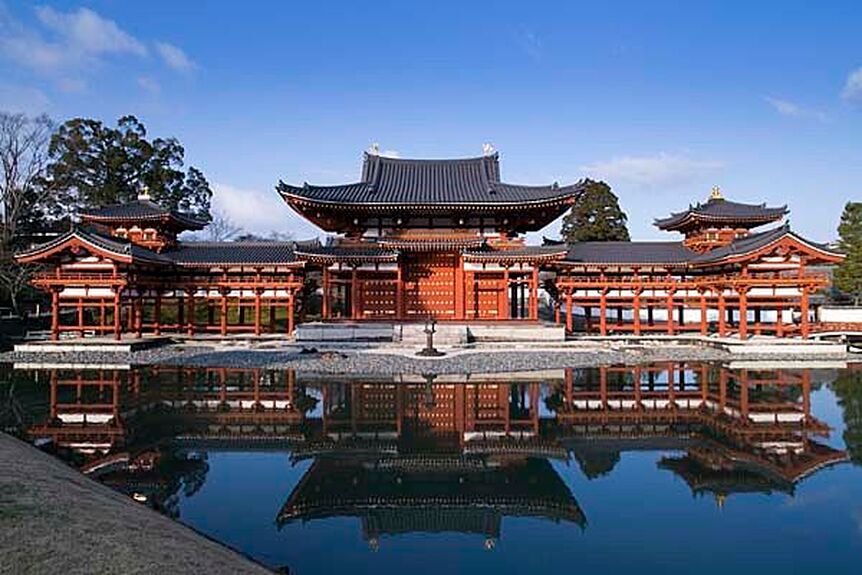

この世で極楽浄土を体現したという平等院の風景を鳳凰堂の上でずっと見守ってきた鳳凰…… 鳳凰が見つめ続けてきた極楽の空を閉じ込めたアイテムを作りたい!!今回はそんな想いで作ったイヤアクセサリーをご紹介します。 平等院鳳凰堂とは?今回のアイテムをご紹介する前に、まず「平等院鳳凰堂」と「鳳凰」についてお話ししたいと思います。 平等院鳳凰堂とは平安時代後期、天喜元年(1053)に、時の関白である藤原頼通によって京都府宇治市の「平等院」に建立された阿弥陀堂のこと。 別名「鳳凰堂」とも呼ばれているのですが、その名の由来は正面から見たお堂がまるで翼を広げた鳥のように見えること、そして屋根上に一対の鳳凰がいるところからきており、江戸時代のはじめ頃より「鳳凰堂」と呼ばれていたのだそうです。 お堂そのものの美しさはもちろん、最大の特徴は池の中島に建立されているところにあり、まるで極楽浄土の宝池に浮かんでいるという宮殿のように水面にその姿を映し出します。美しさもエモさも爆発です!! そんな平等院鳳凰堂ですが、屋根の南北両端には金銅製の鳳凰が胸を張り、両翼を大きく広げてはばたき鋭い目で一点を凝視するかのように直立しています。仏師定朝が原型を作ったとも言われますが、制作方法も含め定かではありません。 鳳凰が見てきた極楽浄土の空をグッズにしたい一説には阿弥陀堂は極楽浄土へ見立てて作られたともいいますが、そうなると2対の鳳凰は極楽の再現といわれる平等院において、極楽浄土の空をずっと見つめてきたと言えるのではないでしょうか。 そのような想いのもと、2対の鳳凰たちと平等院の空を珠の中に閉じ込めたイヤアクセサリーを作りたいと思い、デザインを考えてみました。 イメージは空を閉じ込めたアクセサリー。時の移ろいもふくめて、鳳凰のみた空を再現することを目指しました。 肝心の鳳凰は、直接的な表現で表すのではなく、あえて尾羽のみで再現してみたいと思いました。 そうして出来上がったのがこちら!「朝」「夕」「宵」と3パターンです。 アクリル樹脂製の珠の中は、さわやかな空に浮かぶ雲のイメージをとじこめています。 鳳凰の尾羽パーツは取り外し可能なので、シーンに合わせて印象を変えてお楽しみいただけます。 ピアスタイプとイヤリングタイプ、お好きな方をお選びいただけます。

こちらの商品は、世界文化遺産でもある平等院に伝わる寺宝などを紹介する展覧会「平等院鳳凰堂と浄土院 その美と信仰」とコラボレーションしたグッズです。企画展特設ショップでもお買い求めいただけますので、企画展とともにお楽しみくださいませ。 平等院鳳凰堂と浄土院 その美と信仰 会場・会期 ◆愛媛県美術館(松山市堀之内)2021年11月3日(水・祝)~2022年1月9日(日) ◆静岡市美術館 2022年2月5日(土)~3月27日(日) ◆新潟県立近代美術館 2022年4月23日(土)~6月5日(日) 鳳凰が見た極楽の空 時のうつろい イヤアクセサリーの会 月1組 ¥2,700(+10% ¥2,970) 仏教の世界には「蓮華」や「宝相華」とならんで表現されることが多いモチーフ「雲」ですが、実はさまざまな名で呼ばれています。「紫雲(しうん)」「瑞雲(ずいうん)」「慶雲(けいうん)」「五色(ごうん)」……いったいどのような役割があるのでしょうか。 今回はそんな「雲」をモチーフにした「飛雲ネックウォーマー」をご紹介します。 仏教における雲の役割と来迎図 阿弥陀如来さまを中心とした25菩薩の図 阿弥陀如来さまを中心とした25菩薩の図 仏教で雲を語る際に一番重要なものは「来迎図(らいごうず)」かもしれません。 来迎図とはその名の通り、来迎を画図で表したものです。仏教念仏者が亡くなった際に、極楽浄土の世界から阿弥陀如来さまが25尊の仏さまを従えてやって来るのですが、その様子を「来迎」といいます。 吉祥の兆しとも伝わる特別な雲仏教で語られる雲「紫雲」「瑞雲」「慶雲」「五色」などは吉祥の兆し=ラッキーモチーフでもあるとも伝わります。 阿弥陀如来さまが乗る尊い雲であるということ、自然界でなかなか見る機会のない現象であるといことも、その理由だそうです。 平等院鳳凰堂に作られた来迎図の世界来迎図はたくさん存在していますが、もっとも有名な来迎図のひとつとして、京都宇治の平等院鳳凰堂の壁扉画は外せないでしょう。 平等院鳳凰堂の長押の上には、左右で26体ずつ合計52体の、雲中供養菩薩さまが懸けられていて、お堂の中央に座している阿弥陀如来さまとともに来迎の様子を表現しているといわれます。 一体一体が個性的、雲中供養菩薩さま平等院鳳凰堂の雲中供養菩薩さまは一体ずつ楽器や法具を持った姿で表されています。さまざまな楽器を奏でていたり、雲の上で踊っていたりする姿はとても個性的で、ずっと見ていても飽きません。 個人的には菩薩像だけでなく、それぞれの雲にも注目してほしいと思います。特に雲の「うねり」は必見で、花びらのようにも見える独特の表現で複雑な雲の立体感を表現しています。 飛雲を再現したネックウォーマーネックウォーマーを作るためにデザインアートに描き起こした「雲」がこちら。ネックウォーマーにすることを想定し、お堂には存在していないロングタイプの雲を描き起こしました。 そうして完成したのがこちら。古色の感じも絶妙なニュアンス柄のように見えます。 厚すぎずゴワゴワしにくい素材ですが、やわらかな起毛感で首周りをあたたかく包んでくれます。 裏側も同じ起毛生地ですがシックなカーキカラー一色で仕上げているので、リバーシブルで使うこともできます。 こちらの商品は、世界文化遺産でもある平等院に伝わる寺宝などを紹介する展覧会「平等院鳳凰堂と浄土院 その美と信仰」とコラボレーションしたグッズです。企画展特設ショップでもお買い求めいただけますので、企画展とともにお楽しみくださいませ。

平等院鳳凰堂と浄土院 その美と信仰 会場・会期 ◆愛媛県美術館(松山市堀之内)2021年11月3日(水・祝)~2022年1月9日(日) ◆静岡市美術館 2022年2月5日(土)~3月27日(日) ◆新潟県立近代美術館 2022年4月23日(土)~6月5日(日) 首もとに来迎 飛雲(ひうん)ネックウォーマー 1枚 ¥2,500(+10% ¥2,750) こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 お香の香りが大好評だった「おてらぶが作ったハンドクリーム」の第二弾「わけあえるしあわせ 六波羅蜜ハンドクリーム」をご紹介します。 六波羅蜜とは?「六波羅蜜(ろくはらみつ)」……うーん、なんだか聞いたことがあるような、ないような……きっとお寺好きな人は、六波羅蜜寺(ろくはらみつでら)というお寺の名前で知っているのではないでしょうか。 実はこの特徴的な言葉の意味、実は「悟り」に関係している言葉で、6つの行いを通じて悟りに至ると伝わっています。 布施波羅蜜:できることで布施することを探す布施と聞くと金品を貢ようなイメージがあるかもしれませんが、何も財を渡す行為だけではありません。布施の行には、現実的な財を施す財施(ざいせ)、法の教えを聞かせる法施(ほうせ)、話しかけたり、笑顔で答えたりなど、相手の精神面に尽くす無畏施(むいせ)があります。私たちがすぐにできることは無畏施ではないでしょうか。 大金を寄付したり、大勢の人々と一緒にかかわる活動を興したりなど、なかなかできないものですが、身近な困っている人に寄り添って行動ができるようになりたいものです。 持戒波羅蜜:道徳を守って生きることの大切さ仏教には、さまざまな戒律についての教えがありますが、その中でも有名な五戒(ごかい)というものがあります。 不殺生戒(殺生をしない)、不偸盗戒(盗みを働かない) 、不邪婬戒(不道徳な交際をしない)、不妄語戒(嘘をつかない)、不飲酒戒(お酒を飲まない)の5つです。 どの項目も、日々のニュースを賑わすもとになっていそうなものばかりですが、仏教が生まれた2500年前から言われ続けていたのだから、身近にありつつも罪に走りやすいものなのかもしれませんね。 忍辱波羅蜜:つらい時こそ耐え忍ぶことも大切生きていく中で、理不尽なことに遭遇することってありますよね。「なんでそんなこと言うの!」「信じられない!」「私ばっかりつらい目に……」わかります。辛さのレベルはどうあれ、今苦しんでいる私がいることは真実です。しかし、感情に振り回されて行動することは、今よりひどい状況になるかもしれません。 「忍辱波羅蜜」では、今起きていることに心を過度に乱さず、怒らず、やり過ごすことが大切だと説いています。一説によると、怒りの感情は90秒で消えるのだという研究結果もあるのだとかこの90秒を忍辱波羅蜜で乗り切りたいものです。 精進波羅蜜:自分だけが目指せる自分を高める努力「精進波羅蜜」は生きていく中で雑念を持たず、善い行いに励み、努力をし続けて自分を高めることの大切さを説いています。その際、余計な雑念をもたないことも大切なのだといいます。 雑念を持たないことも大切ですが「し続ける」というのがとても難しく、かつ尊いことなのだと思います。すぐに成果はでませんが、ゴールを見据えて「精進」したいものです。 禅定波羅蜜:他ならぬ自分を見つめて冷静に「禅定波羅蜜」では、心が乱れても自己を見つめ、心を落ち着かせることの大切さを説きます。私たちは生きていく中で、あらゆる感情の影響を受けて生きているといってもおかしくはないでしょう。その多くは、環境や他者からもたらされることが多く、自分で逃げることは難しいと思います。 だからこそ、自分の身に降りかかった感情を受けたうえで自分の力で心を落ち着けることが大切になります。「怒っているな、私」と冷静に観察することができるようになりたいものです。 智慧波羅蜜:真理を知ることで真の智慧を知る「智慧波羅蜜」は他の5つの波羅蜜の根本になる教えだといいます。私たちはつい知識に頼って物事を考えてしまいますが、大切なのは知識ではなく「智慧」であり、物事の本質をとらえて考え行動することの大切さを説いています。 考えるのも難しいですが、実践するのはもっと難しそうなこの智慧へ至る道こそ、仏教的な悟りへの道なのかもしれません。 “わけあえる”に込めた想い今回のハンドクリームは、同じ香りが2個1セットにしてお届けいたします。その理由のひとつに、“わけあう”ことのきっかけになれたら、というのがありました。 よいものを自分だけで楽しむのでなく自然とわけあえる。日常のふとした時にこういうシーンが増えていけば、きっといろいろなものが今より素敵に動いていくのではと思ったのです。そう思えるようになったのは、おてらおやつクラブとの出会いがあったからでした。 「おてらおやつクラブ」は、お寺にお供えされるさまざまな「おそなえ」を、仏さまからの「おさがり」として頂戴し、子どもをサポートする支援団体の協力の下、経済的に困難な状況にあるご家庭へ「おすそわけ」する活動です。今では趣旨に賛同するさまざまな宗派の約1,500を超えるお寺の協力のもと、母子家庭や生活困窮者を支援する全国500ほどの団体さま(NPO団体や社会福祉協議会、子ども食堂や行政窓口など)と連携し、20000人を超える子どもたちのもとに「おすそわけ」しています。 お寺の「ある」を社会の「ない」場所へ回していくことを、できるところから行っていくお坊さんの活動を見て、おてらぶも何かできることからはじめたい。そう思うようになりました。 今回のハンドクリームは、前回のハンドクリームで人気だったお香の香りに、花や植物の香りをプラスして仕上げ、“わけあえる”をコンセプトにミニサイズ2個セットで新登場。ひとつは自分用に、もうひとつは贈りものとしてもご活用いただけます。

ハンドクリームひとつの売り上げのうち、30円は「おてらおやつクラブ基金」として運用されます。(基金部分は非課税) 仏教の世界には仏さまたちだけでなく、いろんな動物たちがいます。中には知っている姿の生き物もいれば、見たことのない不思議な姿の生き物も…… 今回はそんな動物たちを、楽しみながら学ぶことができるピンバッジコレクションにしましたので、デザインとともに、みほとけ世界の動物の不思議さを見ていきましょう! ライオン?狛犬?いいえ「獅子」です神社で見かける狛犬のようなこの動物、仏像と一緒に表現されているのなら、おそらくそれは「獅子」でしょう。仏教の世界では神獣として扱われる動物です。有名なところでは、文殊菩薩が乗っている姿で登場しています。 真理を説いて邪説を喝破する仏の説法を獅子吼(ししく)とよぶこともありますが、それほど獅子の吠える声は特別なのでしょうね。 美しい尾羽にうっとり……「孔雀」孔雀といえば、現実世界にもいるあの孔雀です。仏教世界では特別な鳥として扱われていて「阿弥陀経」とよばれるお経の中で「浄土の六鳥」に数えられています。孔雀は毒蛇を食べることから、この世のあらゆる毒を制するといわれていて、孔雀明王を背に乗せていることでも有名です。 余談ですが、ギリシア神話では100の目を持つアルゴスという巨人を女神ヘラが孔雀の尾羽にしたというエピソードがあります。文化を問わず孔雀は人々を魅了しているのですね。 六本牙の特別な「象」象は仏教で外すことのできない動物のひとつです。お釈迦さまが生まれる際、白象がマーヤー夫人のからだに入ってきたというお話から始まり、帝釈天が座す動物としても有名です。よく見ると牙が六本生えていたりと、少し私たちの知っている象と違う部分もありそうです。 4月8日のお釈迦さまの誕生日「花まつり」では全国の寺院で大小さまざまな白象の出し物が見られます。 アヒルじゃないよ「鵞鳥」鵞鳥(がちょう)も仏教世界において特別な動物として語られています。例えば梵天との関係はとても深く、 梵天のもととなった古代インドの神「ブラフマー」が鵞鳥に似た神獣「ハンサ鳥」に乗っていると伝わっています。 ちなみに、鵞鳥ってくちばしと舌の上に歯のような棘があるって知ってましたか? 古より伝わる神聖な動物「牛」牛は仏教世界で重要な動物として扱われています。例えば悟りにいたる十段階を図と詩で表す「十牛図」や、大威徳明王という仏さまが乗るのもこの牛です。古代インドの神さまたちも牛との関係性は特別なものとして伝わっています。 ちなみにお釈迦さまの本名である「ゴータマ」とは、「最上の牛」という意味があるのだそうです。 天上の美しい歌声「迦陵頻伽」おそらく、この「迦陵頻伽(かりょうびんが)」が一番馴染みのない生き物ではないでしょうか。上半身が人、下半身が鳥の仏教における想像上の生物なのですが、孔雀とともに「阿弥陀経」で浄土の六鳥に数えられ、非常に美しい歌声なのだとされています。仏教行事の舞楽は迦陵頻伽の舞を表現しているのだそう。 おもしろいことに、ギリシア神話に出てくるセイレーンとその姿や美しい歌声ということまで似ています。 お好みの場所に付けて楽しんで好きなところに付けて楽しめるのは、ピンバッジならでは。帽子やカバンに付けるのもよしです。 コレクションアイテムとして台紙のままディスプレイするのもよいですね。 デザインしたのはデザイナー/ホトケ女子の安達えみさん。

仏さまに対する信仰やお寺の"中の人"の思いを第一に、その魅力をデザインやガイドなどを通じてお寺と人とのつなぎ役的な活動をされています。 安達えみさんの活動は「塗仏観光」ホームページからチェックできます。 こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 いつもいろんなお寺文化アイテムを作っているのですが、中にはお寺さまと一緒にコンセプトやデザインを考えて形にしていくものがあります。今回はそんな商品の中から「文殊菩薩ピンクブレスレット」をご紹介したいと思います。 般若寺と文殊信仰般若寺は飛鳥時代に建立された真言律宗のお寺です。1180年に「南都焼討」に遭いますが、鎌倉時代に入ると真言律宗宗祖である興正菩薩叡尊(こうしょうぼさつえいそん)と観良房良恵(かんりょうぼうりょうえ)の手によって、境内に十三重石宝塔や、金堂に丈六の文殊菩薩が奉られ、改めて文殊信仰の中心となりました。 叡尊は、菩薩の教えである「利他の行(自分を高め、他者の利になる行いをする)」を弟子たちとともに、病者や弱者救済に尽くしたといいます。 般若寺は別名「コスモス寺」とも呼ばれるほど、境内いっぱいにコスモスが咲くお寺です。 秋には30種、約15万本のコスモスが境内に咲き乱れ、その様子はさながら花浄土のようです。(昔、おてらぶでもお参りに行って旧ブログで記事にしたこともありました。懐かしい……) 般若寺のブレスレットに込めた思い今回、ブレスレットを作るにあたって、般若寺の副住職である、工藤顕任(くどうけんにん)さんにお話をお聞きしてきました。 当山がブレスレットにかける想いは「人を助ける想いやりの心」を思い出してほしいということです。今、世界はコロナ禍の影響が強く出ており、私たちが本来持っているはずの「利他の心」が隠れてしまっているように思います。 般若寺の縁起には、利他の心で行動した忍性さん(忍性菩薩)というお坊さんがいます。忍性さんは、幼いころからお母さんと一緒にお寺に参っていましたが、忍性さんが16歳のころ、お母さんが病にかかり亡くなってしまいます。忍性さんは、病に伏せたお母さんを安心させようと、借り物の僧侶の服を身にまとい、頭を丸め、「僧侶として生きていくので安心してほしい」と伝えたのだそうです。この出来事をきっかけに、忍性さんは弱者救済の一生を歩むことになりました。 般若寺に伝わる「文殊信仰」の特徴はまさにこの「弱者救済」にあります。その後、忍性さんは今でいう福祉施設のような場所を作り、孤児や老人、病に苦しむ人びとなど弱い立場の人のために現実的な救いを行ったうえで、生きていく上の基本的な道徳である戒律を教えて人々の生に寄り添いました。 そんな忍性さんの想いを、このブレスレットを通じて「利他の心」を思い出してくれたらと思うのです。 (般若寺副住職 工藤 顕任さん) 般若寺の想いを形にした天然石ブレスレットブレスレットはそんな般若寺の想いを形にするべく、般若寺らしさをたくさん取り入れています。 ピンクジェイドとローズクォーツの2種の石がそれぞれ8つずつレイアウトされているのですが、これは文殊信仰の中心となる仏さま、八字文殊菩薩をイメージしています。 そして天然石の間に挟んだ13個のそろばん玉パーツは、境内にある十三重石宝塔をイメージし、全体をまとめたピンクトーンはコスモス寺として親しまれている般若寺のイメージカラーです。 タッセルパーツは取り外し可能なので、シーンに合わせて楽しむことができます。 いかがでしたでしょうか。

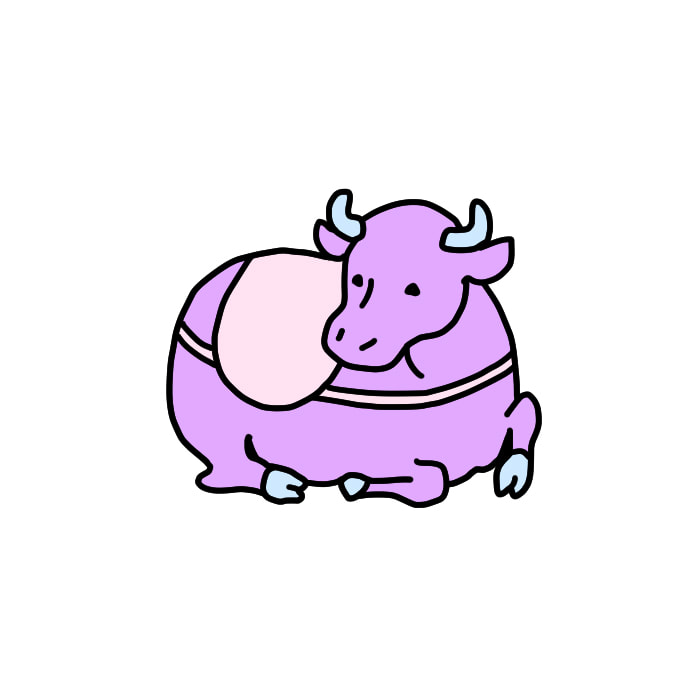

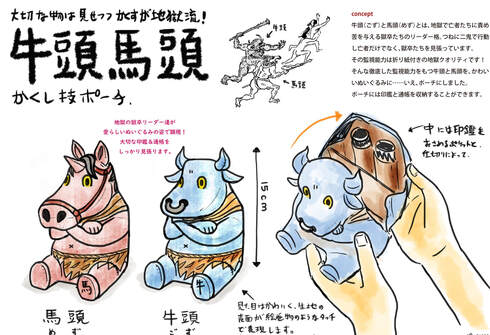

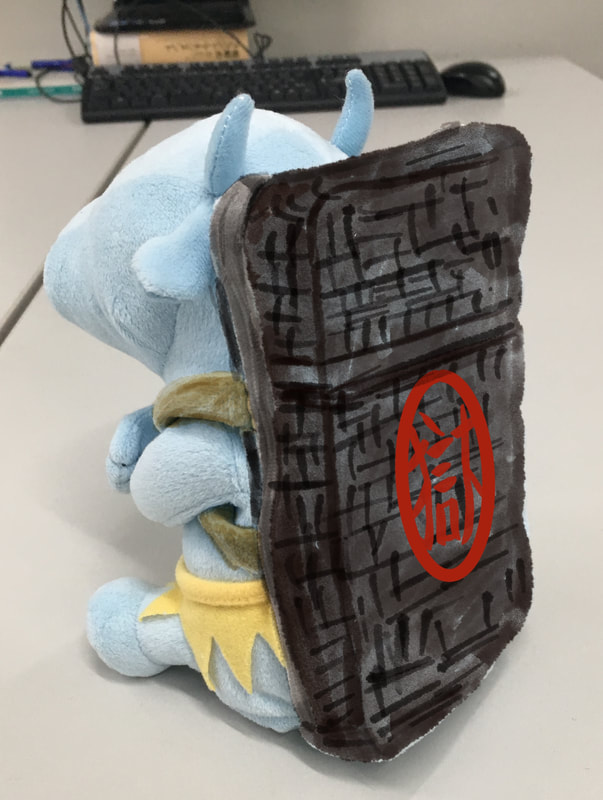

お寺にはたくさんの伝えたい想いや教えがあります。それが人びとの心に届いて「いいね!」となったときに信仰としてつながっていくのだと思います。 おてらぶでは、これからも人の想いがつながったものを伝えていったり、オリジナルグッズとして提案していきたいと思います。 商品は以下のフェリシモウェブサイトで交換・お買い求めください。 思いやりの心を天然石に込めて 文殊菩薩ピンクブレスレット ▷ポイント交換ページ 1本 33,000merry ▷購入ページ 1本 ¥3,900(+10% ¥4,290) 地獄にいる鬼のことを獄卒(ごくそつ)といいます。今回はその獄卒の中でもっとも有名ともいえる牛頭と馬頭をポーチにしました。牛頭馬頭って何?なぜポーチになったの?まずはそのようなところから説明していきたいと思います。 地獄の門を監視する鬼コンビ まずはこの牛頭と馬頭という鬼についてご説明します。仏教において語られる「地獄」では、人間は生前での罪を閻魔大王の前で裁判によって裁かれるといいます。 その判決によって私たちは地獄の亡者となり、ときに地獄へと送られることになるのですが、その先で待ち構えているのが「獄卒」と呼ばれる鬼たちです。獄卒とは地獄において監視役・役人のようなものだそうで、地獄から逃げ出さないように見張っているのだそう。 獄卒にはいろんな姿の鬼がいるのですが、その中でも特に有名なのがこの牛頭(ごず)と馬頭(めず)。文字通り牛の頭を持つ鬼と馬の頭を持つ鬼の姿をしています。 では、なぜこのふたりが有名なのかというと、このふたりは地獄の門の番人であるといわれることがひとつ。そして必ずふたりで行動しているからではないでしょうか。地獄の様子を描いている古い絵巻などにもよく登場しています。ん~…控えめに言っても怖い(特に目が) 監視役=大切なものを監視・管理するグッズにそんな、地獄で目を光らせる牛頭と馬頭を、大切なものをしっかり監視・管理するアイテムにできないか、と考えて、かわいらしいぬいぐるみポーチにする企画がスタートしました。企画書段階ですでに大まかなデザインは出来上がっています。ここからどのような流れで完成するか見ていきましょう。 1stサンプル到着こちらがファーストサンプルです。企画書通りではありますが、最終版との違いがいくつかあります。スカーフを巻いていたり、黄色い腰巻をしていたり。馬頭には角が生えていて頭絡(とうらく)をはめています。一方、背負いつづらがないようです。ここから更にブラッシュアップが始まりました。 2ndサンプル到着この段階でピンク色と青色が逆になりました。つづらのイメージも具体的にイメージをすり合わせます。 3rdサンプル到着色が落ち着いてきました。目や鼻の刺繍もここで入っています。つづらもよい感じに「獄」の紋が。 獄卒かくしワザポーチ完成!こうして完成したのが、この獄卒かくしワザポーチです!細かな魅力も見ていきましょう。 あの獄卒がここまでかわいくなるなんて、企画しているおてらぶでさえ想像もしませんでした。 こちらの獄卒ポーチたちは、7/24から京都国立博物館で開催される、特別展「聖地をたずねて─西国三十三所の信仰と至宝─」特設ショップで購入いただけます。そして… じゃーん!フェリシモでは別カラーバージョンの発売が決定! まるで絵巻の中から飛び出してきたかのようなシックカラーの牛頭と馬頭です。 つづらはナチュラルカラーに変更。印象がガラッと変わりましたね。 つづらポケットを開けると、大切なものを収納できる仕分けポケットやゴムホルダーなども。(ポケットの仕様は企画展限定版も同じ仕様です) いかがでしたでしょうか。

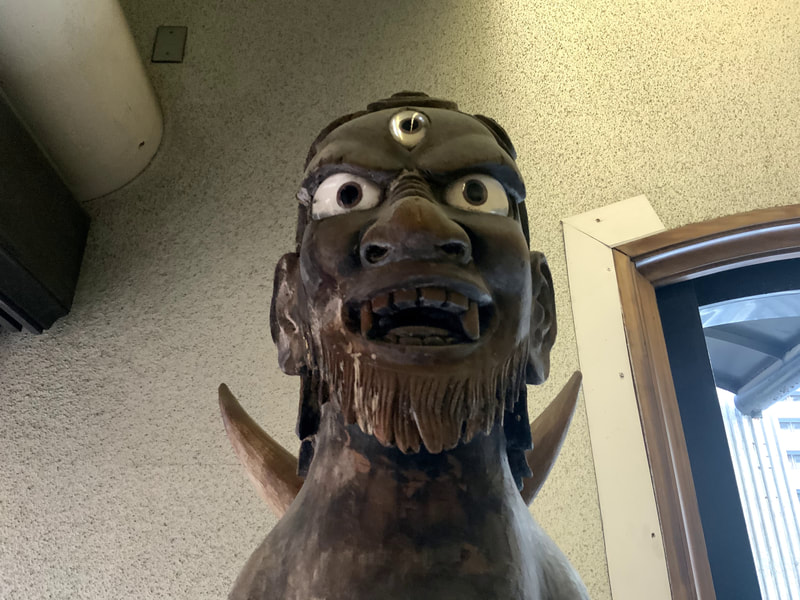

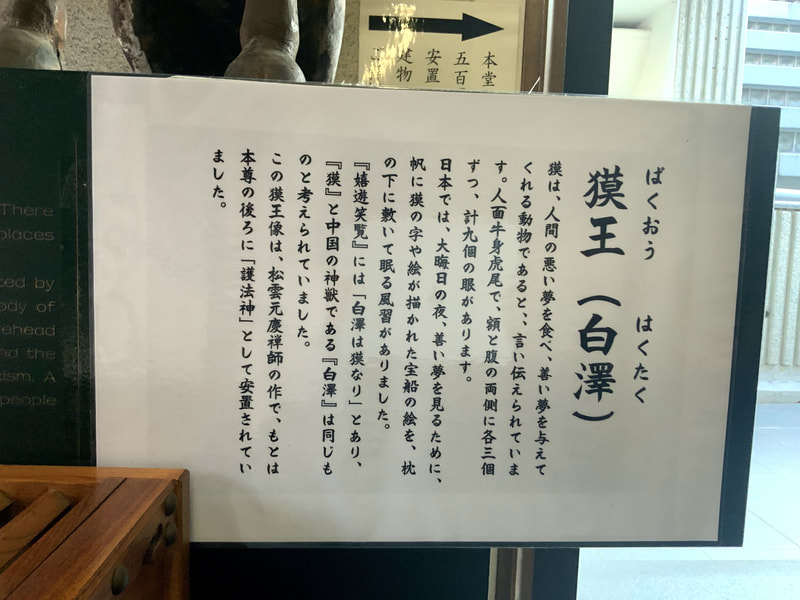

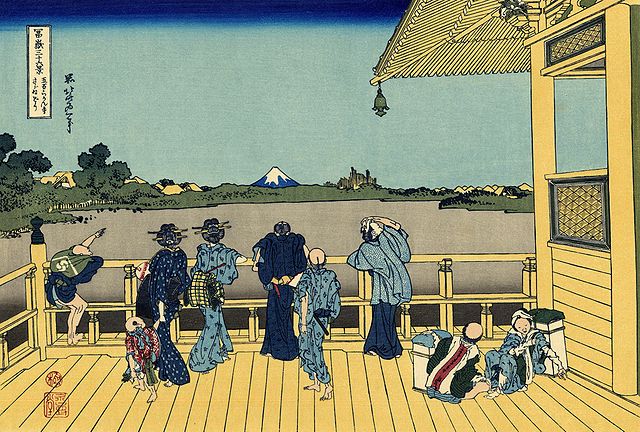

限定版極彩色バージョンは、7月24日から京都国立博物館で開催される、 特別展「聖地をたずねて─西国三十三所の信仰と至宝─」の会場で。 通常版バージョンは、以下フェリシモウェブサイトでお買い求めくださいませ。 牛頭馬頭がしっかり監視 獄卒かくしワザポーチ 月1個 ¥2,500(+10% ¥2,750) ■素材 / ポリエステル100% ■サイズ/縦約18cm、横約11cm、奥行き約11cm(中国製) このたび、東京は目黒にある五百羅漢寺と一緒に、エチケット布マスクを作らせていただきました。オーガニックコットンのやさしい肌触りと立体縫製のマスクは、これからも必要とされるエチケットシーンにもぴったりです。デザインの特徴はズバリ白澤(はくたく)。あまり聞かない名前ですが、いったい白澤とは何なのでしょうか。 神獣・白澤の伝説白澤は中国に伝わる神獣です。文献には古代中国の聖王であった黄帝が東シナ海でこの白澤と出会ったとあり、そのとき黄帝は白澤から人びとに災いをもたらす病魔や天災の対処法を詳しく授かったのだとか。 その後、白澤の伝説は日本にも伝来。当時の人びとは病魔除けに白澤の絵を枕もとに置いて寝る風習があったなど、多くの人びとの信仰を集めていたのだそうです。 人を超越した神獣の姿そしてこちらが五百羅漢寺に伝わる護法神像、白澤像の姿です。 ご覧の通りとても独特な姿をしています。人の顔、牛の胴体、虎の尾を持ち、顔と両方のお腹に各三個の目を持つ神獣だと伝わっているようです。まるでファンタジー映画やゲームに出てくるキメラや、妖怪の鵺(ぬえ)のようです。やはり神獣というくらいですから、人知を超えた姿で現れるのでしょうか。 白澤像を今も祀る五百羅漢寺この白澤像を古くから現在まで祀るお寺が五百羅漢寺。元禄時代創建のお寺で、今は東京目黒に移転していますが、かつては深川(現在の江東区大島)にある禅宗のひとつ黄檗宗の寺院でした。 当時の境内にあった「三匝堂(さんそうどう)」は当時珍しい三階建ての高層建築で、らせん状の回廊がまるでサザエのようだということで、「さざえ堂」とも呼ばれていました。隅田川を隔てて富士が良く見えたそうで、葛飾北斎の描く富岳三十六景にも当時の五百羅漢寺の様子が描かれています。 圧巻の五百羅漢像五百羅漢寺に現存する約300体の羅漢像や白澤を含む諸仏像は、僧侶であり仏師でもある松雲元慶(しょううん げんけい)が十数年の歳月をかけて、たった一人で彫り上げたものなのだそうです。 白澤をモチーフにした理由五百羅漢寺と一緒にエチケット布マスクを作ったのは、白澤の病魔除けの伝説を、マスクに取り入れたいと思ったのがきっかけでした。昔の人が枕もとに白澤の絵を置いて病魔除けを願ったように、マスクをつけることで、同じように願うことができたらすてきだなと思い企画してみました。 白澤印のマスクデザインは全3種お届けするデザインは全3種。これは、白澤の目が、頭、右胴体、左胴体と3カ所にあるというところから着想しています。ベース生地はふだん使いしやすい色目を選び、それぞれの生地色に合う刺繍ひもで、それぞれ違う場所に刺繍しています。 やわらかく肌触りのいいオーガニックコットンマスク生地はオーガニックコットンを使い、肌に触れる時間が長いからこそやわらかな肌触りにこだわりました。 長時間耳にかけることが当たり前になりつつあるマスク文化。少しでもストレスなく使えるように、耳かけのひもはゴムではなくひも仕様に。とめ結びにすることで自由に輪っかのサイズを変えてご使用いただけます。 お届けする際は、ひもを長めの状態でお届けしますので、耳に掛けるのではなく頭の後ろで横向けに結んで使用することも可能です。 いかがでしたでしょうか。五百羅漢寺に今も伝わる白澤の伝説をマスクに添えて、おしゃれに気持ちよくエチケット習慣を過ごすことができれば幸いです。

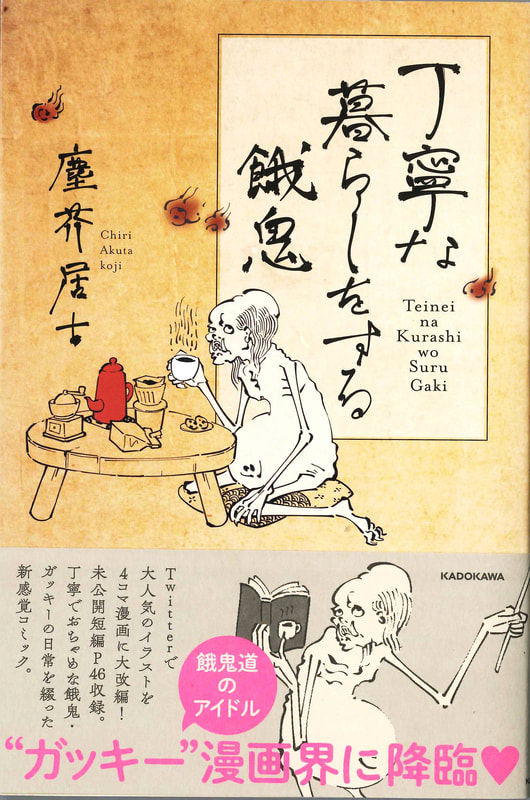

ご注文はこちらからどうぞ↓ 病魔退散! 白澤印のオーガニックコットン布マスク 月一枚 ¥1,600(+10% ¥1,760) ■素材 /綿100% ■サイズ / マスク部分:縦約14cm、横約24cm ※手洗い可 (日本製) Twitter界で今一番、丁寧暮らしを実践しているともウワサされている『丁寧な暮らしをする餓鬼』とおてらぶがコラボレーション!丁寧清潔な蚊帳生地ふきんを一緒に作ることになりました。 丁寧な暮らしをする餓鬼って何?丁寧な暮らしをする餓鬼(@gaki_teinei)とは、2019年のお彼岸に、Twitterに突如現れたアカウント。見た目はまさに餓鬼道にいる餓鬼ですが、日々丁寧な暮らしをおくりその様子をつぶやくという謎の行動と、今あるものを大切に使って暮らす様子を見た者はみな、大切なものに気づくことができたとかできなかったとか…… まるで絵巻のような世界感で一日数回、半角カナでカタコトな言葉をつぶやくスタイルで、不思議な魅力をふりまく餓鬼は、一部から「ガッキー」の愛称で呼ばれ、約1ヵ月でフォロワー数4万人を超え、2020年7月現在で9万人を軽く超えるフォロワー数を持つ人気アカウントになりました。(餓鬼が) 現在は、さまざまな雑誌に出演したり、単行本も発売されていますので気になった方はぜひご一読を! 丁寧な暮らしをする餓鬼(KADOKAWA) 著者:塵芥居士 書店・インターネットにて好評発売中。 そもそも餓鬼って何?このようにガッキーが多くの人に愛されているのはわかりましたが、そもそも「餓鬼」とはいったい何なのでしょう。実はここに仏教で伝わる「六道輪廻」という考え方が関わってきます。 仏教では人間は死んだあと生まれ変わる運命があると説かれています。そして人は生まれ変わる際に生前の行いによって6つの世界に振り分けられるのだそうです。その6つの世界のうちのひとつ「餓鬼道」に生まれると、私たちはこの餓鬼という姿になり、常に飢えと渇きに苦しむのだといわれています。 ※六道輪廻については過去同じコンセプトで作った商品がありますので、そちらもご覧ください。 最近は、絵巻の世界を飛び出してさまざまな場所に行った思い出を投稿するなど、ガッキーのアクティブな面も見ることができます。意外と旅好きなご様子。 かと思えばフォロワー数が減ったとき、思わず泣いちゃうような弱い面も……(ガッキー…泣 はじまりはカレーの香りと共におてらぶ 「最近気になる人、人かな?がいるんです。丁寧な暮らしをする餓鬼という人なんですが……」

カレー坊主「その人存じ上げていますよ。今、お仕事もご一緒しているのでご紹介しましょうか?」 おてらぶ 「ありがとうございます!(ん?お仕事をご一緒している…?どういうことだろう」 そうしてご紹介いただいたのはガッキーを良く知る人物、塵芥居士(ちりあくたこじ)さん。その方に相談したところ 「グッズを作るなら、ちゃんと丁寧な暮らしができるものを作りたい」 「キャラグッズではなく、日本の伝統産業や今に伝わる職人の技を、暮らしに役立てるものを作りたい」 と、おだやかかつ、熱いパッションを話していただきました。 これにはおてらぶも共感。グッズ開発の根っこになる企画コンセプトを「丁寧暮らし」に絞って商品開発がスタートしました……(後編に続く) このたび奈良は桜井にあるお寺、聖林寺とコラボレーションして、光のかけらブレスレットを発売しました。光のかけらとはいったい何なのか?商品の紹介と合わせて、お寺のエピソードもご紹介します。 奈良桜井の名刹 聖林寺聖林寺は桜井市街地の南方、北方に奈良盆地を見下ろす小高い位置にある真言宗室生寺派のお寺です。境内からは美しい三輪山の山稜、古代大和の古墳が散在する盆地を一望でき、天平の時代の風景を想像したくなる。そんな雰囲気のお寺です。 本堂の中央に、本尊である大きな子安延命地蔵さまが座しています。こちらは江戸時代中期に本堂を作る前に石像の子安延命地蔵坐像を安置し、そのあとに本堂を建立しているのだそう。 本尊である子安延命地蔵さまを右手に本堂を抜けて階段を登っていくと観音堂があり、そこに国宝・十一面観音立像が安置されています。 このお像には光背がなく、本来あった宝相華唐草の光背の残欠は現在、奈良国立博物館に寄託中です。 こちらは聖林寺に展示されている宝相華唐草の光背の想像図です。この姿はいくつかの説があるうちのひとつで、現在も調査が進められています。 残っている残欠の造りや装飾を見る限り、華やかで見事なものであったと想像されますね。ロマンを感じます。 光背とは神仏から発せられる光明のことですが、古くは光背のことをただ一文字「光」と呼んでいたそうです。今回はこの儚く残る光背をデザインモチーフに、天平時代から残る光の輝きとしてブレスレットにしようと思いました。 光のかけら企画会議スタートこちらは企画書段階のときのラフスケッチです。この段階でアクセサリーの構想は決まっていましたが、パーツの大きさやアクセサリーとしての仕様はまだ未確定でした。この企画書を参考に、聖林寺ご住職の倉本さんを中心としたチームで、企画会議を重ねていきました。 次の会議で提出したのがこの状態です。驚くべきはその造形のち密さでまさに光背の残欠パーツの細部がそのまま再現できています。 留め具に関しては、アクセサリーメーカーと相談してブレスレットを自分で留めるのをスムーズにできるためにとスライドビーズを採用しました。 またカラーはこの段階でシルバーとゴールド両方を作りましたが、企画会議の中でゴールドを採用することになりました。少しずつイメージが形になってきています。 全体のデザインが決まったところで細部の詰めをしていきました。こちらの写真は、アクセサリーのメインパーツになる部分のテクスチャーを決めているところです。ツルっとした状態ではなく、細かなニュアンスを入れるために微妙な違いで仕上げたものを4パターン用意し、最適な状態を決めていきます。 そうして出来上がったのがこちら!いかがでしょうか。華美すぎず儚さも感じつつも、かつての宝相華唐草光背の荘厳さを感じることができそうな仕上がりになりました。 スライドビーズも適度にしっかりした締まりで、片手で自由にサイズ調整が可能です。 このブレスレットはおてらぶにとっても、お寺と一緒に一歩ずつともに作り上げた思い出深い品になりました。かつて十一面観音の背部で輝いていた光を少しでも感じていただければ幸いです。

ご注文はこちらからどうぞ↓ 聖林寺十一面観音 光のかけらブレスレット 1本 ¥3,200(+10% ¥3,520) ■素材 /すず合金(すず・アンチモン/ゴールドメッキ)、真ちゅう(ゴールドメッキ)、シリコーン ■サイズ / 内周約16~26cm (日本製) こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 このたび、新商品 妙見菩薩グラスコードを発売しました。 いつものインパクト系アイテムとは少し違ったおしゃれアイテムに仕上げてみましたので、今回はこだわりのポイントをご紹介したいと思います。 グラスコードとは?グラスコードはその名の通り眼鏡に使うストラップコードのことです。眼鏡が落ちないようにテンプルやモダンに取り付けて使うもので、少し前まではご年配の方々が老眼鏡用に愛用しているイメージが強かったのですが、最近はサングラスニーズとしての利用も増えています。 その背景には昨今のフェスブームがあるようです。確かにすぐに取り外せて邪魔にならないというのは、レジャーシーンでは需要がありそうですね。最近のものはデザインも洗礼されてきているのでアクセサリーとして扱えるのも特徴ですが、本来はあくまでも実用を目的として使うアイテム。ネックレスはちょっとハードルが高いな……という人でも、実用アイテムのグラスコードなら取り入れやすいのではないでしょうか。 デザインテーマは「妙見菩薩=北斗七星」今回のグラスコードは能勢妙見山とコラボレーションして北斗七星をテーマにデザインしています。能勢妙見山は北斗七星・北極星を信仰する「北辰信仰」を通じて自然の大切さを伝え、開運をつかさどる星の王さま(北極星)をお祀りするお寺です。そして「妙見菩薩」とは北極星または北斗七星を神格化した天部の仏さまです。 ※能勢妙見山についての記事はこちらからどうぞ。 グラスコードには7つの天然石と1つの天然ブナ珠をレイアウトしています。この7つの天然石が北斗七星をあらわしています。そして天然ブナ珠は北斗七星によりそうように存在している8番目の星、輔星(ほせい)をあらわしています。北辰信仰ではこの輔星の存在も大切にしているのだそうです。 能勢妙見山で採れた天然ブナ珠天然ブナ珠は、能勢妙見山のブナ林で採れたものを加工して使わせていただいています。 能勢妙見山にあるブナ林は約一万年前から続くブナ林で「能勢妙見山ブナ林(通称:北極星の森)」と名付けられています。古くからお寺と地元の人々に守ってこられたこの林は、現在も僧侶のみなさんや職員のみなさん、また有志のメンバーが集まる「能勢妙見山ブナ守の会」の手で保全活動が行われています。 違った素材が集まって完成する美しさ最近のグラスコードはおしゃれアイテムとして素材やデザインも変わってきています。今回作らせていただいた妙見菩薩グラスコードも5つの素材(パーツ)を使用しています。 1)真ちゅうパーツ、2)六角グラスビーズ、3)天然石ラピスラズリ、4)丸型グラスビーズ、5)ブナ珠です。 それぞれのパーツはとても小さく個性の際立った素材たちですが、つらなることで全体の雰囲気をうまく整えてくれています。 それぞれのパーツは能勢妙見山の僧侶の方や職員の方と、お寺のイメージやおしゃれさのイメージを共有しながら吟味し、打ち合わせを何度も行ってチョイスしました。 グラスコードとしての使い方はもちろん、眼鏡を取り付けるシリコンパーツを外すことで、ネックレスやブレスレットとしても使うことができますので、いろいろな使い方で楽しんでくださいね。 きらりと輝くナナツボシ 妙見菩薩グラスコード

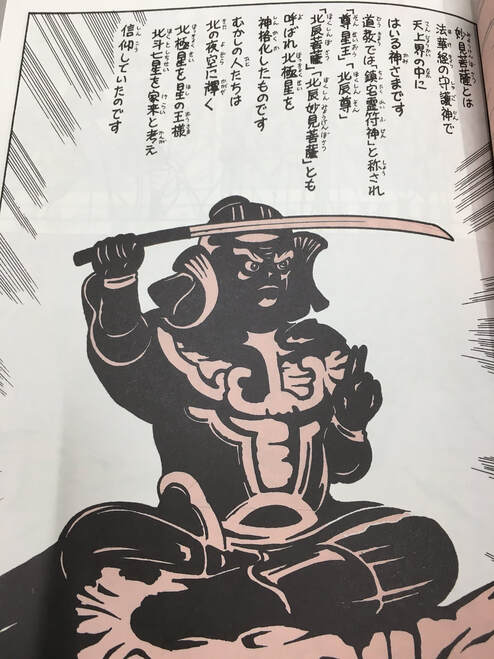

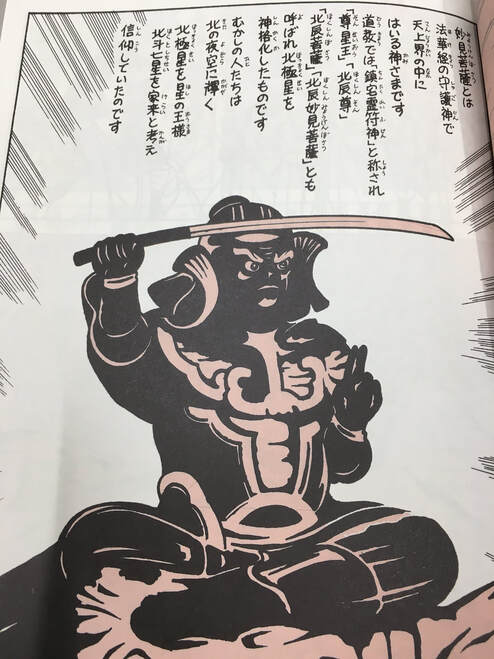

1本 ¥4,300(+10% ¥4,730) ●素材 / グラスビーズ、天然石(処理石)、天然木、真ちゅう、ステンレスワイヤー、シリコーン サイズ / 全長約77cm、ブレスレット・ネックレス時長さ約74cm (日本製) ※この商品は、お申し込みいただくと2020年9月分でお届けいたします。 ⇒お申し込みはこちらから ※この商品は、メリーポイントでの交換もできます。 ⇒メリーポイントでの交換はこちらから みなさまこんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 このたび新商品、きらりと輝くナナツボシ 妙見菩薩グラスコード を販売させていただくことになりました! 自信をもってお勧めできる3-WAYのおしゃれグラスコードです。商品の詳細は別のブログでご紹介しますので、今回はコラボレーションさせていただいたお寺、能勢妙見山のご紹介をさせていただきます。 能勢妙見山とは能勢妙見山は大阪府豊能郡能勢町にある日蓮宗寺院です。 「それってお寺の名前なの?」そう思われる方も多いかもしれませんが、実は能勢妙見山は能勢町地黄の眞如寺の飛び地境内にある寺院で、正式名は「無漏山眞如寺境外(けいがい)仏堂能勢妙見山」といいます。 能勢妙見山に伝わる北辰信仰能勢妙見山は北辰信仰(ほくしんしんこう)・北極星信仰で有名な寺院です。妙見山がまだ為楽山(いらくさん)と呼ばれていた約1300年前、星の王さまが山に降りてきたという言い伝えがあり、当時の村人たちが名僧、行基(行基菩薩といえば近鉄奈良駅の像が有名ですね)に請い、山頂に北辰星(北極星)をお祀りしたのが北辰信仰の始まりなのだそうです。星が降ってくるなんて、とてもロマンチックですね~。 妙見菩薩という存在北辰信仰でお祀りするのが妙見菩薩(みょうけんぼさつ)。妙見大菩薩は、北極星・北斗七星を神格化した天部の仏さまです。妙見菩薩の様相は、鎧をまとった武神の姿や童子の姿など、さまざまな姿があるようですが、剣を持っている姿で現されることが多いようです。 北極星は常に北に輝くのはみなさんご存じだと思います。決して動くことなくその方角を示すことから、古くから旅人にとって目印となる大切な存在でした。やがて北極星はただの目印としてではなく、人生の道を導き開いてくれる開運の守護神として神格化され、深く信仰を集めてきたのだそうです。 妙見菩薩の「妙」なる信仰また妙見大菩薩の「妙」という字は、美しさ・清らかさを表し、「妙なる姿=美しい姿」ということで歌舞音曲を志す人々にも信仰されているのだそうです。 また花柳界・芸能界からの信仰も厚く、歌舞伎・浄瑠璃の脚本作者である、あの近松門左衛門も熱心な妙見信仰を持っていたとのこと。 現在も芸能関係で活躍される人びとがお参りに訪れるのだそうです。 北辰信仰が今も守るものまた能勢妙見山の広い境内には一万年前から続くブナ林が今も残っていて「能勢妙見山ブナ林(通称:北極星の森)」と名付けられたそのブナ林は、僧侶のみなさんや職員のみなさん、また有志のメンバーが集まる「能勢妙見山ブナ守の会」の手で保全活動が行われています。 生物多様性が語られる中、生き物が豊かに暮らせる条件は自然に近い状態で森・林が残っていることです。能勢妙見山でなぜ貴重なブナ林が今も残っているのかは、人が住み始めてからこの地がずっと聖地であったからだと、能勢妙見山の副住職 植田観肇上人は言います。 能勢妙見山にあるブナ林を眺めていると、お寺が守ってきたことは過去の物語ではなく、これから先100年、200年と続いていく未来への贈り物なのだと感じることができます。 日蓮宗霊場 能勢妙見山

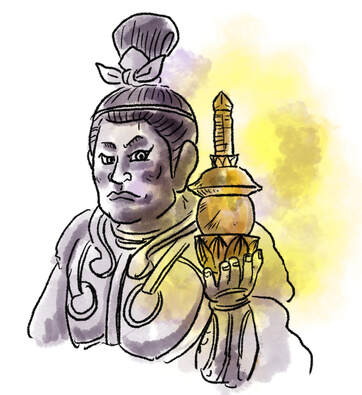

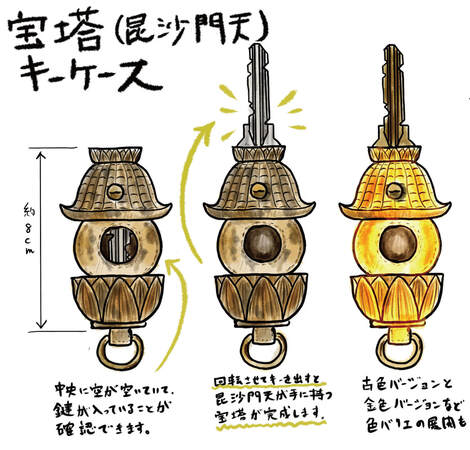

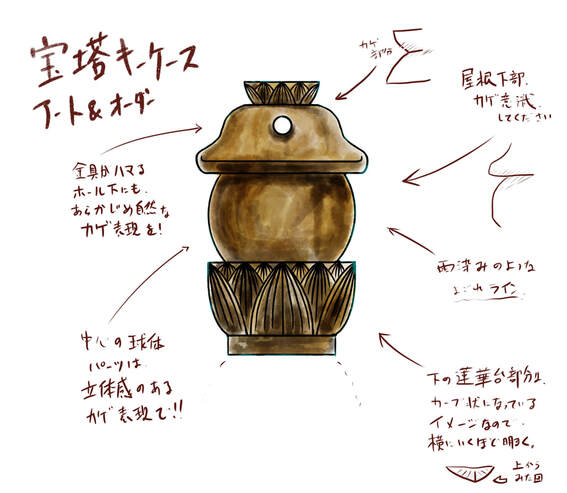

〒563-0132大阪府豊能郡能勢町野間中661 電話:072-739-0991 拝観時間9:00~17:00(冬季9:00~16:30) https://www.myoken.org/ 毘沙門天って、格好いいですよね~。 こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。ご挨拶より先に、心の声が漏れてしまいました。 今回は新商品「宝塔キーケース」についてご紹介したいと思います。 お寺で見かける三重塔、五重塔などの層塔も、ある意味宝塔といえますが、今回グッズのテーマにしたものは毘沙門天が手に持っている宝塔です。それでは、行ってみましょう~。 毘沙門天と宝塔毘沙門天の姿でまず思いつくのは、格好いい甲冑に身を包み天高く宝塔を掲げる姿ではないでしょうか。足もとには邪鬼がいたり、ときに地天女や羅刹女たちがいたりしますが、このあたりの姿については「毘沙門天王功徳経」と呼ばれる経典に、毘沙門天の特徴が書かれているそうです。 そこには宝塔についても書かれていて、毘沙門天が持つ宝塔の中には、膨大な数の教えと十二部経が納められており、それを見る者は大いなる智慧を得ることができる。と書かれています。 大切なものが手のひらの宝塔にぎっしり入っているというこの設定を、なにかグッズにできないかなと考えていたところ、奈良国立博物館で開催される「特別展 毘沙門天―北方鎮護のカミ―」のお仕事をお手伝いさせていただけることになり、本腰を入れた商品企画がスタートしました。 「大切なものって何だろう」 愛や友情とか、人間的に大切なものはもちろん大事なのですが、「ふだん使いできるアイテムにする」というのがおてらぶのこだわりポイントです。暮らしの中で大切にするものを考えていた時に、ふと家の鍵が浮かびました。 「そうだ宝塔のキーケースを作ろう!、鍵の形ってなんだか相輪っぽい。」 そう思ってイラストスケッチを描いてみたのがこちらです。 この写真は、企画当初のラフスケッチですが、大体のイメージはできていました。最終段階と違うのは、中が見えている仕様になっているところでしょうか。ただ、この状態ではどのように素材を組み立てるかが全く未知の状態でしたので、ここからメーカーさんとの長い企画期間がスタートしました。 いちばん最初に、鍵をどうやって取り付けるかという話になりました。回転させるというイメージはあったのですが、当初はその動きを再現する方法が現実的でないということで「ゴムを使って引っ張り出す」という案もでていました。 う~ん、何かしっくりこりこないです。動きがたどたどしいし、なによりかわいくない。そのようなニュアンスでしかないイメージトークもメーカーさんは真剣に聞いてくれました。 そうして出来上がったのが、こちら。 おお!だいたいの仕様は確定してきました。気になっていた鍵を留める方法は、イラストで描いていた時のネジで固定する仕様に変更です。下部の輪っかが小さかったり、キーカバーに縫い込んでいたりと、仕様の際に不安になる要素はまだたくさんありますが、いい感じで進んでいます。 2回目のサンプルアップです。下部の輪っかサイズと、取り付け方法が変更。さらに強度が増しました。ただ、ここで大きな問題が発覚。鍵の取り付けネジの大きさ問題です。大体の鍵はボディに穴が開いています。この穴は、メーカーによってさまざまな形状で、そのサイズもバラバラ。この段階で使っていたネジでは対応しない鍵があることが発覚しました。 そうしてここから、フェリシモ内部でいろんな人の鍵を借りての取り付けテストが始まりました。 調査を繰り返して最終的に、鍵のボディ穴は5mm穴が多いことがわかり、対応するサイズのネジを探すことになりました。 あわせて、デザインの手直しも進めます。プリントで宝塔の立体感を出す必要があるために、どこが飛び出ていて、どこがへこんでいるのかのイメージ共有をしていきます。 そうしてできあがったのが、こちら! どうでしょうか!? これにキーケースに鍵を収めて回転させると…… じゃん!鍵のブレード部分がみごとに宝塔の相輪パーツに早変わりしました! ちょっと動画で見てみましょう。 どうでしょうか。いい感じに「クルっと手のひら建立」できています!

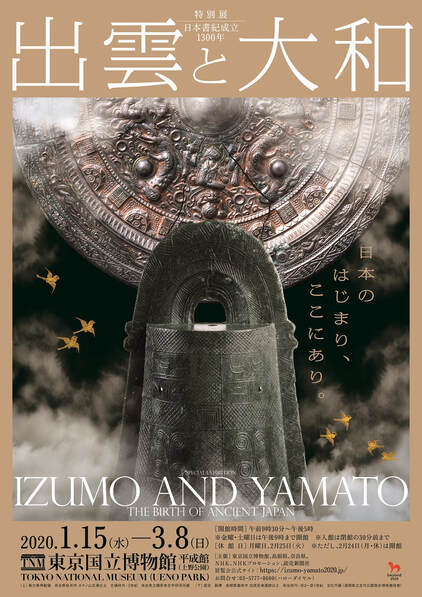

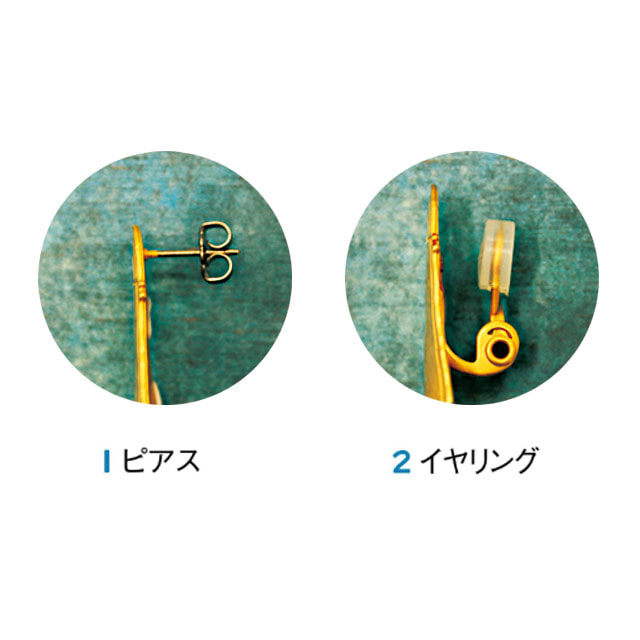

宝塔キーケースは、奈良国立博物館で開催の「特別展. 毘沙門天. ―北方鎮護のカミ―」特設ショップで販売中です。 特別展. 毘沙門天. ―北方鎮護のカミ― こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 今回は東京国立博物館で開催されています、日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」展のグッズについてご紹介させていただきます。 今回の企画展は、島根県と奈良県が東京国立博物館と共同で開催し、古代日本の成立やその特質に迫る、とてもスペシャルでメモリアルな企画展です。そのような大きな舞台にお声がけいただき、緊張しつつもグッズのご提案をさせていただきました。 コフニカルイヤアクセサリーまずはひとつめ。コフニカルイヤアクセサリー! 古墳時代の遺物である「銅鐸」と「勾玉」をゴールドなイヤーアクセサリーにしました。銅鐸はシンプルに使いやすく、勾玉は立体感が耳元にアクセントをつけてくれます。どちらもピアス、イヤリングご用意ございますので、ノンホールの方もご安心ください。 イヤリングタイプはシリコーンパーツがついていますので、金属に敏感な方もご安心いただけるのではないでしょうか。(アレルギー体質は個人差がございます) 画文帯神獣鏡アクセサリーポーチ次は、画文帯神獣鏡アクセサリーポーチ。神獣鏡は古代マニアも気になる一品ではないでしょうか。知裏面はなんと…… アクリルミラーを完備!まさに神獣鏡です。 内側は、アクセサリーを収めるためのいろいろなポイントが。ピアスホルダー用の穴が10個、リングやネックレスをかけておくことができるボタンフックが2つ。リップや細々したパーツを収納できるポケットを大小ひとつずつ用意しました。 画文帯神獣鏡刺繍缶ミラー神獣鏡の美しくも不思議な文様をそっくりそのまま再現したアイテムです。リアルな仕上がりの秘密は「刺繍」にあります。 プリントだけで再現するのではなく、一度刺繍で大まかなレイアウトと立体箇所、ひび割れの場所などを作っていきます。そしてその上に高精度のプリントを施すことで、見た目の情報量も多く、また手に取ってみると不思議なリアルさを実感する仕上がりを実現できました。 青銅器パラソル表側はシンプルに黒一色で仕上げ、裏側は銅鐸、剣、鉾がたっぷりプリントされた、出土青銅器をふんだんに盛り込んだオリジナルパラソルです。 晴雨兼用タイプなので、雨が気になる日や日差しの強い日にもマルチに活躍。コンパクトに折りたたみ可能で、不安な天気の日のお出かけにはぴったりです。 石仏おにぎりがま口三輪山の麓に伝わった薬師三尊像を手のひらに収まる愛らしいサイズのがま口にしました。お寺巡りのお賽銭入れとしても、小物入れとしても活躍します。 がま口の内側は、薬師三尊像が安置されている石位寺の境内に咲き乱れる美しい百日紅(さるすべり)の花をイメージした鮮かなピンク色で仕上げました。 東京国立博物館の特設ショップへGO!いかがでしたでしょうか。今回の商品のうちコフニカルイヤアクセサリーと画文帯神獣鏡アクセサリーポーチはフェリシモウェブサイトで販売予定です。

それ以外のグッズに関しては、東京国立博物館特設ショップでの販売になりますので、気になるものがあった方は、ぜひ東博へ! 商品のご注文はこちらからどうぞ。 コフニカルイヤアクセサリー 画文帯神獣鏡アクセサリーポーチ みなさんこんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 みなさんお寺巡りに行くとき、手荷物に困ることってありませんか?旅先のお寺巡りは、大荷物を持ったままの移動が多かったり、カバンの中にあるいろんな荷物の中から、ご朱印帖やお数珠、お財布などがバラバラになったりすることはありませんか。今回はそんなお悩みを解決できるクラッチポーチをご紹介します。 このクラッチポーチは、表面に大小2つのポケットが付いていて、ひとつはご朱印帖などがすっぽり入るサイズ。もうひとつはお数珠などを入れておくのに便利なサイズに仕上げています。 メインのポケットはジッパー仕様。中はA4サイズを収めても上下左右ともに約2cmほどの余裕が。お寺でいただくパンフレットを折り曲げないようにクリアファイルを持ち歩く方も多いかと思いますが、クリアファイルごと収納も可能です。 クラッチポーチはバッグインバッグのようにお使いいただく他、一緒にお届けするベルトパーツを使ってちょっとしたお出かけの肩掛けバッグとしてもご使用いただけます。 そんな機能的でおしゃれなデザインのクラッチポーチ。コラボレーションしていただいた方はすごい方。 この方は、福聚山 慈眼寺住職 塩沼亮潤さん。実は、過去1300年で一人しか成し遂げなかった「千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)」という荒行を満行された大阿闍梨なのです。 千日回峰行とは、毎日48kmに及ぶ険しい山道を1000日間、一日の休みもなく歩き続けるという荒行。それだけでもすごいのですが、その行を終えると9日間の断食・断水・不眠・不臥(横にならない)の中、20万遍のご真言を唱え続ける「四無行」を満行。さらに、100日間の五穀断ち・塩断ちの前行の後、「八千枚大護摩供」を満行されたました。 そんな塩沼さんが、フェリシモ主催の講演会「神戸学校」に出演いただいた際に、ご寄贈いただいた色紙には、たくさんの「ぼちぼち」という言葉が。

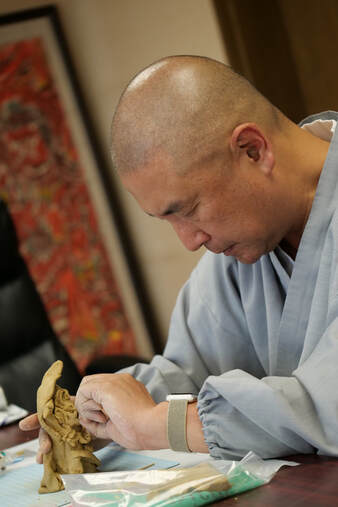

ぼちぼち(ぼつぼつ)とは、物事の進み方がゆるやかである様や、ゆっくりと物事に取り組む様子を表す、関西圏を中心に使われる方言のひとつです。 私は、この言葉を贈ってくれた塩沼さんの想いを、日常にもっとフィードバックしたいと思いました。 そこでお寺巡りをするひとときこそ、日常のリズムを少し外して「ぼちぼち」と楽しむ時間にしてほしいという想いから、お寺巡りに持ち運びしやすいクラッチポーチのデザインにしてみました。 こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 今日はあるお坊さんとの出会いをお話ししたいと思います。その方は天野こうゆうさん。岡山は倉敷にある高蔵寺16代目のご住職です。 15歳より高野山に入り修行の日々を過ごされ、高野山真言宗本山(公認)布教師として全国で法話を行われています。私が天野さんを知ったのが、あるイラストがきっかけでした。それがこちら。 むちゃくちゃかわいくないですか? こちらは天野さんが展開するブランド「siwasu-師走-」のデザイン。お坊さんが手掛けるブランドに「師走」と名付けるセンスには脱帽です。 ここだけの話、こんなおしゃれな感覚のデザインをされる方は著名なアートディレクターか、どこかのおしゃれ女子ではないかと思っていたのですが、人づてにお聞きして実はお坊さんだったこと。しかも本山公式認定の布教師として活躍されるご高名な方だったことを知ってたいへん驚きました。 天野さんはご自身のお寺でのお勤めや布教師としての活動の他に、さまざまな創作活動をされています。そのなかに「みほとけ画」作家としての活動もあり、神仏や妖怪などの人を超越した存在を絵や造形といった形で仏教の教えや戒めをやさしく説いています。 高野山では、天野さんのプロデュースする「旅する坊さん」シリーズのカプセルトイも販売されています。 しかもこれは天野さんがお寺でひとつずつ手作業で造形し、色を塗りお納めしている縁起物なんだとか。この民芸品の様なあたたかさと、キャラクターグッズとは違う絶妙なかわいらしさに惹かれて、ぜひ一緒に商品を作ってみたいと思いコラボレーションが実現しました。 テーマは変化身。御仏の寄り添いをグッズに。今回、天野さんとコラボして作らせていただいたグッズは御仏の「変化身」をテーマにしています。 密教には如来が救い導く対象である私たちの性質に合わせて、忿怒の明王の姿に変化する教令輪身(きょうりょうりんしん)という考えががあります。これはまさに変化身。私たちは暮らしの中でさまざまな状況に身を置くことになります。そのときどきの心模様によって感じ取りやすいことばや在り方で御仏は接してくれるというのです。 天野さんは、この想いをとても大事にされています。 このクッションのコンセプトは(言葉にしちゃうと) 置いてハッとする、抱いてホッとする。 だと思うんです。では如来と明王、なぜ二面性が必要なのか。これは「静」と「動」でしょう。ですから、お休みの際には如来面で、出発・活動・発起には明王面というアプローチかなぁと。置いて安心、抱いて安心。 ハッと……は気づきのことばで、わたしは「悟り」やと思っています。見つめられている、その存在がハッとです。その先にホッとがあり、また懺悔も生まれるわけです。他力でも自力でもない……存在から始まるからこそ、シンボリックな形容が生まれたのでしょうからね。 (天野さんとの企画会議でのお言葉) 表面は御仏のイラストが描かれており、裏面はボア仕様で抱きしめてみたくなるあたたかな仕様に。そしてコンセプトにもなっている「変化身」する仕組みは、リバーシブルクッションにあります。 今回ご用意させていただいた御仏は、五智如来/五大明王をテーマにしています。

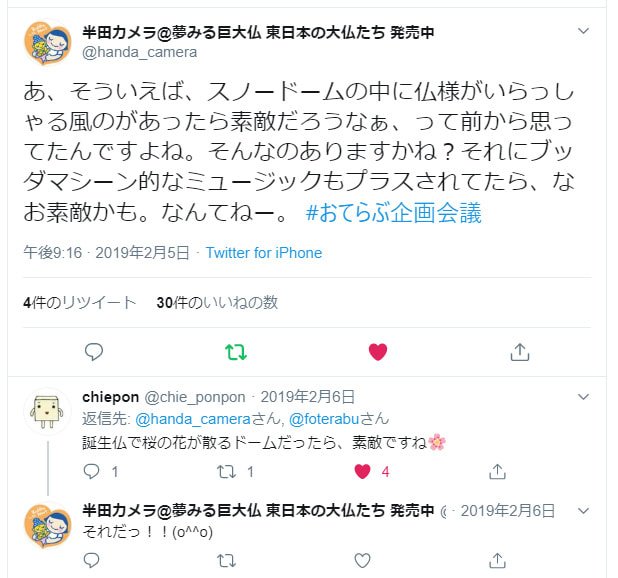

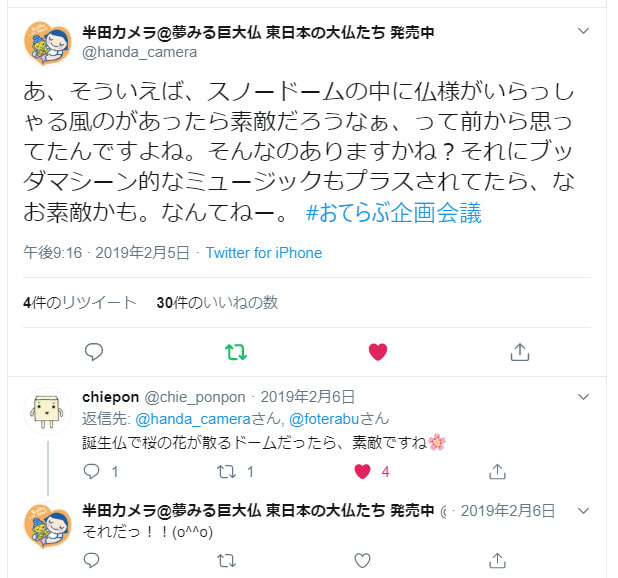

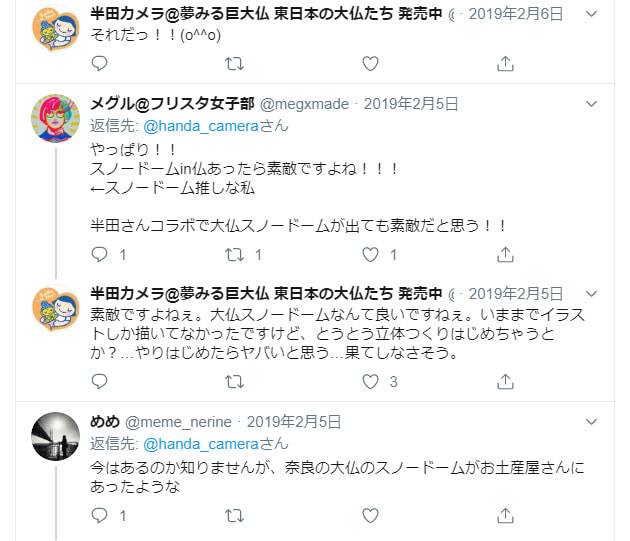

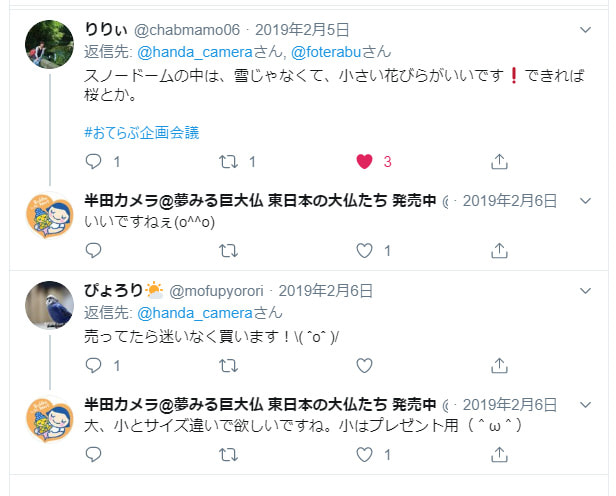

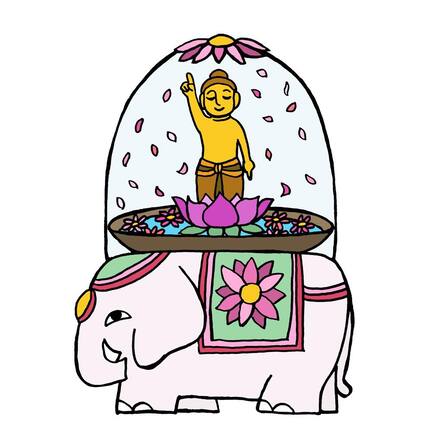

・大日如来 ←→ 不動明王 ・阿閦如来 ←→ 降三世明王 ・宝生如来 ←→ 軍荼利明王 ・無量寿如来 ←→ 大威徳明王 ・不空成就如来 ←→ 金剛夜叉明王 暮らしの空間にお仏壇がないご家庭も多いですが、この「みほとけ抱クッション」で、御仏の存在・ご縁を少しでも感じることができるようになれたら嬉しいです。 商品のご注文はこちらからどうぞ。 リバーシブルみほとけ抱クッション こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 みなさん4月8日が何の日かご存じですか?仏教好き、お寺好きな方はご存じかもしれませんが、この日は仏教クラスタにはとても重要な日。それは…… お釈迦さまの誕生日 です。 仏教にはたくさん宗派がありますが、この日は宗派関係なくお祝いする日となっています。お近くのお寺で、お釈迦さまのお像に甘茶をかける法要を見かけた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 では、この花まつりはどういういわれがあり、現代にあのような姿で残っているのでしょうか。 なぜ“花”まつりなのか花まつり、という呼び方かかわいいですよね。でもなぜ花なんでしょうか。それはお釈迦さま誕生のエピソードが大きくかかわっています。 お釈迦さまは、古代インドのシャカ国の王子としてお生まれになりました。当時インドはまだ全土統一されていませんでした。コーサラ国やマガダラ国などの強国に挟まれた、ヒマラヤ山脈のふもとにシャカ国があったといわれていて、その国王シュッドーダナとそのお妃、マーヤー夫人のもとにお生まれになりました。 ある日、マーヤー夫人は不思議な夢を見ます。白く不思議な象が、マーヤー夫人の右脇腹からお腹に入り、世界中に音楽が鳴り響き、木々や花は芽吹き、湖が蓮の花で覆われている…そのような夢だったといわれています。(諸説あります) その後まもなくマーヤー夫人はご懐妊し、出産のために里帰りをする旅の最中にルンビニーの園でお釈迦さまを出産なさるのです…… 右脇から。 お生まれになったお釈迦さまは、すぐに立ち上がり7歩き、天を指さしたのち、「天上天下唯我独尊」と話したのだそうです。この後、天から龍神が現れて祝福の甘露の雨を降らし、地には花が咲き乱れたというお話もあります。このエピソードから、花まつりと呼ばれ、法要で甘露の雨を模した甘茶をお釈迦さまの誕生の姿を現す「誕生佛」にかけるようになったといわれています(諸説ありです) 花まつりを祝うグッズがない!!話は2019年に戻りまして、Twitter上でみなさんに「欲しいお寺グッズありますか?」とお聞きしたところ、いろんなご意見をいただき、その中でこのようなやり取りがありました。 これを見たときに、そういえば花まつりを祝うグッズってみたことがないな……と思ったのです。 せっかくいいアイデアが出ているので、花まつりをコンセプトに作ってみませんか?と提案したところ、すごい速度で意見が飛び交いました。みんな欲しい!と思うデザイン・仕様を意見交換します。 意見交換が落ち着いたころ、改めて発案者の方にコンタクトを取らせていただきました。 このアイデアを出していただいたのが半田カメラさん。プロカメラマンとしてお仕事されている方ですが、ご趣味が大仏鑑賞で、大仏専門カメラマンとしての顔も持つ方です。過去おてらぶのぶブログでもご紹介させさせていただきました。 半田カメラさんはイラストも描かれる方で、今回のスノードーム製作を進めるにあたり、デザインを考えてくれました。 いちばん初めに描いてくれたイラストがこちら。デフォルメ具合がイイ感じです。そこはかとないかわいらしさと、仏像感もあるのは半田カメラさんの大仏カメラマンらしい目線の付け所ではないでしょうか。細部修正をお願いして次に上がってきたのはこちら…… むちゃくちゃ楽しそう!笑 かなりいい感じになりましたが課題も見つかりました。それは色数とモチーフの数です。色はあまり多くするとラメが目立たなくなってしまいます。また色を多く使えば使うほどお高くなってしまうのです。 もうひとつはモチーフ問題。あまり大くすると、ドーム内に入らなくなってしまいます。スノードームは水が入っている状態で私たちは見ているので、実際に入っているモチーフはさらに小さく造られています。モチーフの数もですが、あまり細かな細工は再現が難しいということでした。 そのことを半田カメラさんにお伝えしたところ、すぐにデザインの修正案を送ってくれました。 か、かわいすぎるー!! 色・モチーフ問題を解決しつつ、いい感じでクオリティアップされています。なにより台座が前回のシンプルなものよりスペシャル仕様に!これはマーヤー夫人の右脇にダイブしたという白象ですね!ここからさらにブラッシュアップが続きました。 最終稿。ここでフィニッシュ!この段階で原型制作がスタートしました。 原型だいぶいい感じです。ここからは半田カメラさんの手を離れ、フェリシモと原型師さん、メーカーさんとのやり取りが繰り返されます。そして完成したものがこちら! どうでしょうか。いい感じにしあがりました!世の中ここまでかわいらしい、花まつりをモチーフにしたスノードームがあったでしょうか。今回は中に入れるラメにもこだわってみました。 そう!花びらなんです。お釈迦さまがお生まれになったとき、一面に花が咲き乱れたというエピソードをお伝えしたくて花びらデザインのものを探しました。 このスノードームがきっかけに、もっとお釈迦さまの誕生日を祝うようになったらうれしいです。 商品のご注文はこちこちらからどうぞ。 花まつりスノードーム おてらぶ企画会議はまだまだ続きます今回の商品はTwitter上ではじまった #おてらぶ企画会議 という流れからはじまりました。みなさまが本当に欲しいものを形にするこの企画は2020年もまだまだ続きます。

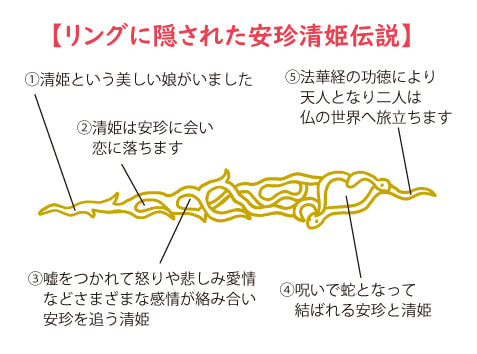

不定期開催にはなりますが、おてらぶTwitterアカウントで発信していきますので、ぜひご参加ください! こんにちは、おてらぶ部長ひさよしです。 こんかい今回ご紹介するのは、安珍清姫伝説コラボレーションの第三弾「安珍清姫想い合いリング」です。 デザインは、全体が炎をイメージしたものになっています。 このリングの特徴はふたつ。ひとつは写真を見るとお分かりいただけると思いますが、一部分がとじていない状態になっていますので多少のサイズ調整ができるタイプであるということです。サイズ調整するときは、くれぐれも注意して少しずつ広げたり、狭めたりしてくださいね。 そしてもうひとつは、リングのデザインに安珍清姫伝説の物語をこっそり隠しているということです。 いかがでしたか?④番のところは、なんと2匹の蛇が絡み合ってハートを象っています。指にはめて、この部分を内側に向けるのか、外側に向けるのかによっても大きく指もとの印象が変わります。ぜひお試しください。 商品のご注文はこちらからどうぞ。

安珍清姫 想い合いリング こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 今回ご紹介したいのはこの帽子、「梵鐘バスクハット」です。 はい、いろいろ突っ込みどころがあるのは承知いたしております。でも仕方ないじゃないですか!作りたい欲を抑えることができなかったのです。では、いつものように解説行ってみようー!! 怨念の連鎖から解き放たれた霊鐘梵鐘バスクハットのモデルになっているのが妙満寺に安置されている二代目道成寺鐘です。 その昔、道成寺では安珍・清姫の伝説以来、失われていた鐘を再鋳し、鐘供養を盛大に営むことになりました。するとその席に一人の白拍子が現れ、鐘に触れると蛇身に姿を変えて鐘を引きずり降ろし、その中へと姿を消しました。 これを見た僧侶たちは一心に祈念し、地に落ちた鐘はもとの場所に持ち上がりましたが、怨念のためか良い音が鳴らず、また近隣に悪病災厄などが相次いで起こったこともあり、鐘は山林に捨て去られることになりました。 その後、時は二百年あまり経ち、鐘の噂を聞いた「秀吉根来攻め」の大将・仙石権兵衛が陣鐘(合戦の時に合図に使う鐘)として使うために鐘を掘り起こし、京都に持ち帰り、時の妙満寺の貫首であった日殷大僧正の法華経による供養で怨念を解かれ、鳴音美しい霊鐘となり、今も妙満寺に伝わっているのだそうです。 バスクって何?梵鐘というのはお寺にある鐘のことですが、バスクというのも聞きなれない言葉かもしれません。このバスクとは、ベレー帽発祥の地だと伝わるフランスバスク地方で農民たちが愛用していたバスクベレーの恐縮ウール製造方法を使って作られた生地のことです。今回の帽子にはそのバスク生地の技術を使わせていただいてます。 いろんなスタイルを楽しめるこのハットの特徴として、いろんなかぶり方ができることがあります。通常の帽子は内側に汚れ防止やサイズ調整用のテープが巻かれているのですが、この帽子はそのテープがありません。そのことにより、通常の帽子に比べてフチを自由に折り込むことができ、同じ帽子でも印象の全く違う楽しみ方ができるのです。

シンプルにかぶるのもよし、後ろ側を織り込んでニュアンスをつけるのもいいですし、思い切って全体を折り上げてベレー帽のように楽しむのも〇。自分らしいかぶり方を見つけてお楽しみください。 商品のご注文はこちらからどうぞ。 梵鐘バスクハット 安珍清姫 蛇に化けて~♪ 七重に巻かれて ひとまわり ひとまわり……こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 いきなり不穏なスタートで始まってしまいましたが、この歌はある有名な物語を歌った動揺の一節です。 物語の名は「道成寺」。ひょっとしたら名前を聞いたことがある人もいるかもしれません。 この物語は、能や文楽などの古典芸能でも取り入れられ人気の演目や曲となって今に伝わっています。ではいったいどのような物語なのでしょうか…… その昔、安珍という若い山伏が熊野本宮大社を目指し修行の旅をしていました。道中、安珍が一晩の宿を探していたところ、庄司の清次という男が安珍を自らの屋敷に迎え入れました。清次には清姫という名の一人の美しい娘がいたのですが、安珍を見た清姫は一目惚れしたのでした…… 一泊した後、再び旅に出てしまう安珍を、どうしても引き留めておきたい清姫は数日とどまるようにと安珍にお願いします。しかし、修業の身である安珍はそれを良しとせず、帰りに必ず立ち寄ると約束をして清姫のいる屋敷を後にします。しかし何日待っても安珍は戻ってきません。不安になった清姫は、安珍を追いかけることにしました。 安珍に追いついた清姫が、なぜ戻らないかと尋ねたところ、安珍は人違いだと言い聞く耳を持ちません。これに怒った清姫は、蛇身へと変化して逃げる安珍を道成寺まで追いかけるのでした…… 怖いですね~。しかし、この物語はこわいだけでは終わらないのです。 6つのメダイを集めると、安珍清姫の物語が完成今回の寺チャームコレクションはアンティークメダイのテイストで作られています。メダイとはポルトガル語でメダルのことで、キリスト教の聖品として作られイエス・キリストや聖母マリアをはじめとした聖人が彫られている記念コインのようなものです。今回の寺チャームコレクション安珍清姫伝説には、シーンそれぞれの物語がセットされています。ぜひ集めて物語をお楽しみください。 商品のご注文はこちらからどうぞ。 寺チャームコレクション~安珍清姫伝説~ 安珍清姫伝説を今に伝えるお寺とのコラボレーショングッズ化するにあたって調べていると、道成寺ともうひとつ重要なお寺があることを知りました。それが、京都にある妙満寺。この妙満寺に現在も道成寺の鐘が安置されているのです。今回の寺チャームコレクションはこの妙満寺さまと一緒に開発させていただいています。

京都へ行った際にはぜひお参りしてみてください。 顕本法華宗 総本山 妙満寺 〒606-0015 京都府京都市左京区岩倉幡枝町91 電話:075-461-5973 拝観時間 6:00〜17:00(本坊は9:00〜16:00) |

過去の投稿

6月 2024

ブログテーマ

すべて

|

RSSフィード

RSSフィード