|

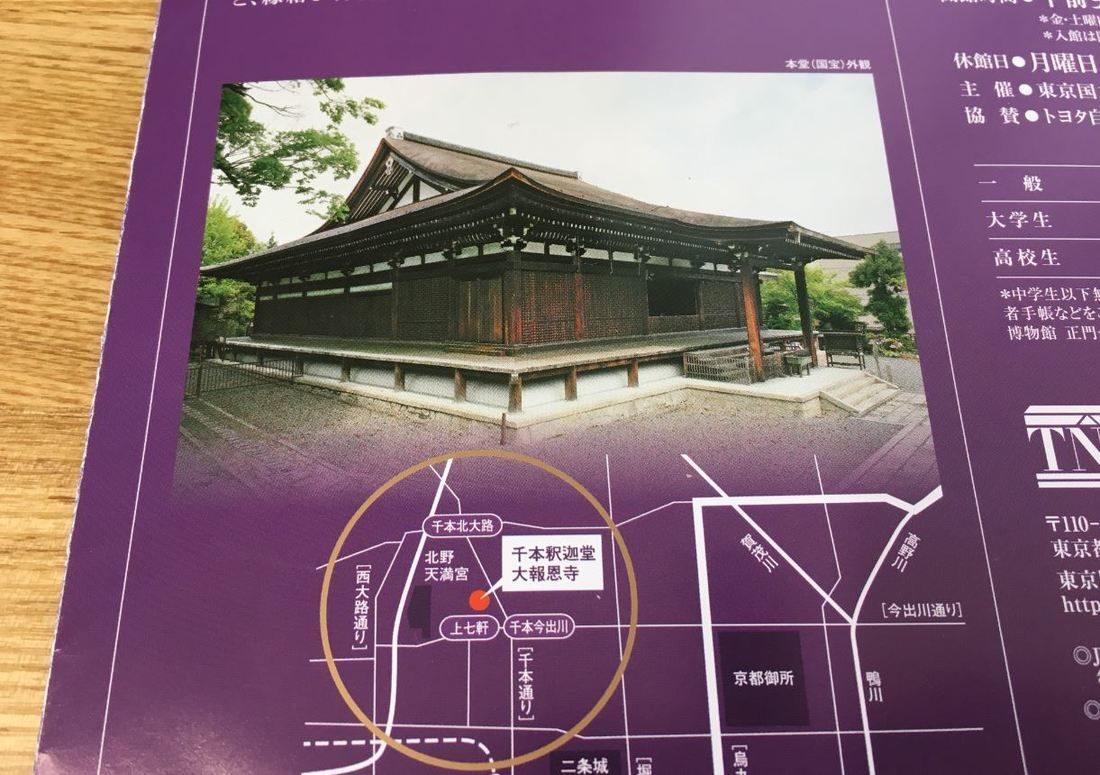

こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 今年の秋、10月2日より東京国立博物館で開催されます『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』のグッズの一部を、おてらぶがお手伝いさせていただけることになりました。 大報恩寺といえば、六観音、釈迦十大弟子、大根炊き!(100%趣味な紹介ですみません;) 今回もふだん使いできて、かつ! ふだん見たことの無いようなグッズをいくつか作らせていただきますので、ご期待くださいね。今回のブログでは大報恩寺にうかがわせていただいたときの様子を少しだけお届けいたします♪ 千本釈迦堂の名で親しまれる京都の名刹大報恩寺は、鎌倉時代の1220年に義空上人によって発願された真言宗智山派のお寺です。京都では千本釈迦堂という名前で古くから親しまれています。なんで千本?釈迦堂?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんので簡単に説明しますと、まずひとつは大報恩寺がある場所が京都の南北を横断する"千本通り"の近くであるということ。もうひとつは貴族から庶民まで多くの人々からの信仰を集めた"釈迦信仰"の中心地が大報恩寺のある地域であったことが由来だといわれています。 地元の人々の信仰心から、お寺の本当の名前を超えた"愛称"がつくというのは、なんだかあたたかいエピソードですよね。 戦火から逃れつづけた奇跡のお堂『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』プレスリリースパンフレットより あまり知られていないかもしれませんが(知っていたらごめんなさい!)大報恩寺の本堂は、京都市内最古の木造建築として国宝指定されています。 その歴史は古く、京都を戦乱の渦に巻き込んだ、あの「応仁の乱」をはじめ、さまざまな戦火を免れ続けてきました。大報恩寺の縁起についてご住職に面白いエピソードをお聞きすることができました。 大報恩寺は、幾度となる戦火を免れたとはいえ小さな被害はいくつかあり、その被害申告書を役所へ提出することになりました。その際に本堂をしらべていたところ、本堂下に無数の穴が開いていたのだそうです。実はそれらはすべてキツネの巣であったそうで、御稲荷さまの守護があったのでは、と感謝の意味をこめて「火防稲荷(ひぶせいなり)」としてお堂を建て、祀っているのだそう。なんともロマンのあるお話ですね~。 おかめさん発祥のお寺おかめさんをみなさんご存知だと思いますが、実はこの大報恩寺がおかめさん発祥の地なのです。境内を見渡してみると、おかめさんらしき銅像や「阿亀桜(おかめざくら)」と立て札の立っているひときわ立派な桜の木がありました。

おかめさんって「阿亀さん」だったんですね......。 次回は、おかめさんのエピソードとそのヒミツについて紹介したいと思います! 千本釈迦堂 大報恩寺 〒602-8319 京都府京都市上京区 七本松通今出川上ル 電話:075-461-5973 拝観時間 9:00〜17:00 |

過去の投稿

6月 2024

ブログテーマ

すべて

|

RSSフィード

RSSフィード