|

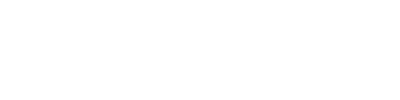

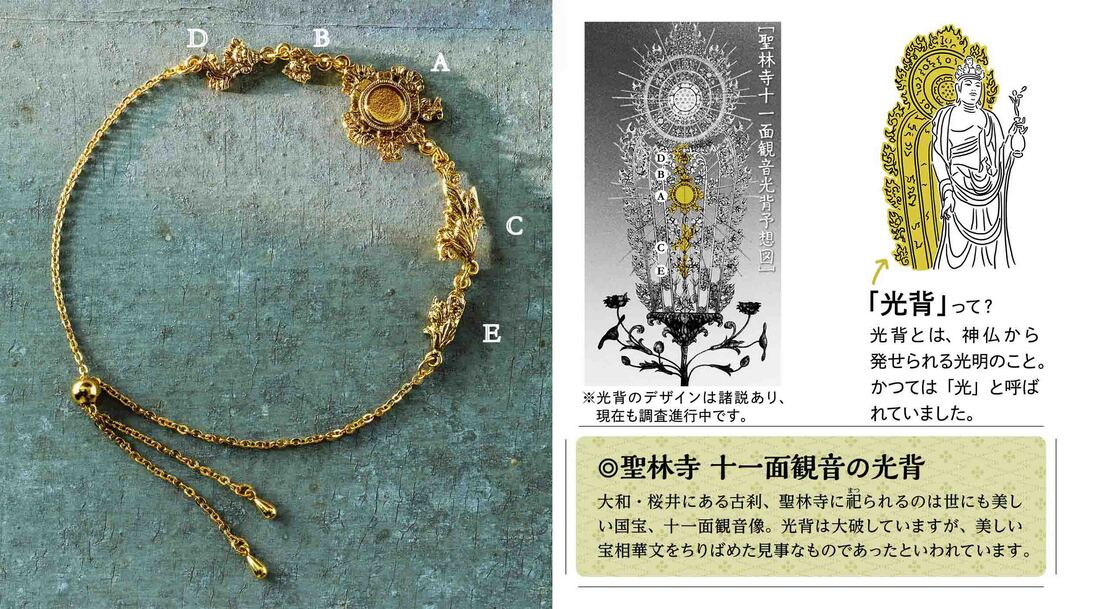

毎日のマスク生活に華やかさをプラスしてくれる、「聖林寺十一面観音 光のかけらマスクチャーム」をご紹介します。 奈良・桜井の名刹 聖林寺の十一面観音立像今回コラボレーションしてグッズを作らせていただいたのは、奈良県・桜井市街地の南方、北方に奈良盆地を見下ろす小高い位置にある聖林寺。境内は美しい三輪山の山稜、古代大和の古墳が散在する盆地を一望でき、天平の時代の風景を想像したくなるお寺です。 以前、おてらぶでは聖林寺と一緒に十一面観音さまの光背をモチーフにした「聖林寺十一面観音 光のかけらブレスレット」を開発しました。 聖林寺十一面観音 光のかけらブレスレットの記事はこちらから マスク生活によりそう十一面観音さまの「光」マスク生活が長くなった昨今、エチケット習慣としてマスクを使用するシーンは多くなりました。そのような生活の中、“心に光がさすように”という想いで、かつて十一面観音さまの背中で輝いていたという宝相華唐草光背のモチーフでマスクチャームを作らせていただきました。 マスクチャームはカニカン付きですのでお手持ちのポーチなどに取り付けることも可能です。小さいながら他にはない「仏さまの光背」由来のデザインを、さまざまな場所でお楽しみいただけます。 聖林寺十一面観音 光のかけら マスクチャーム

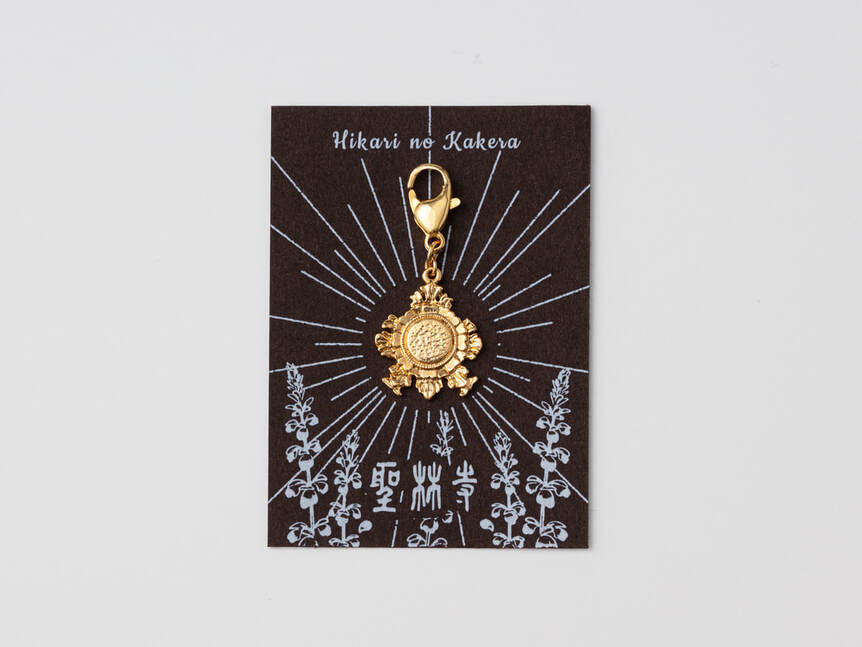

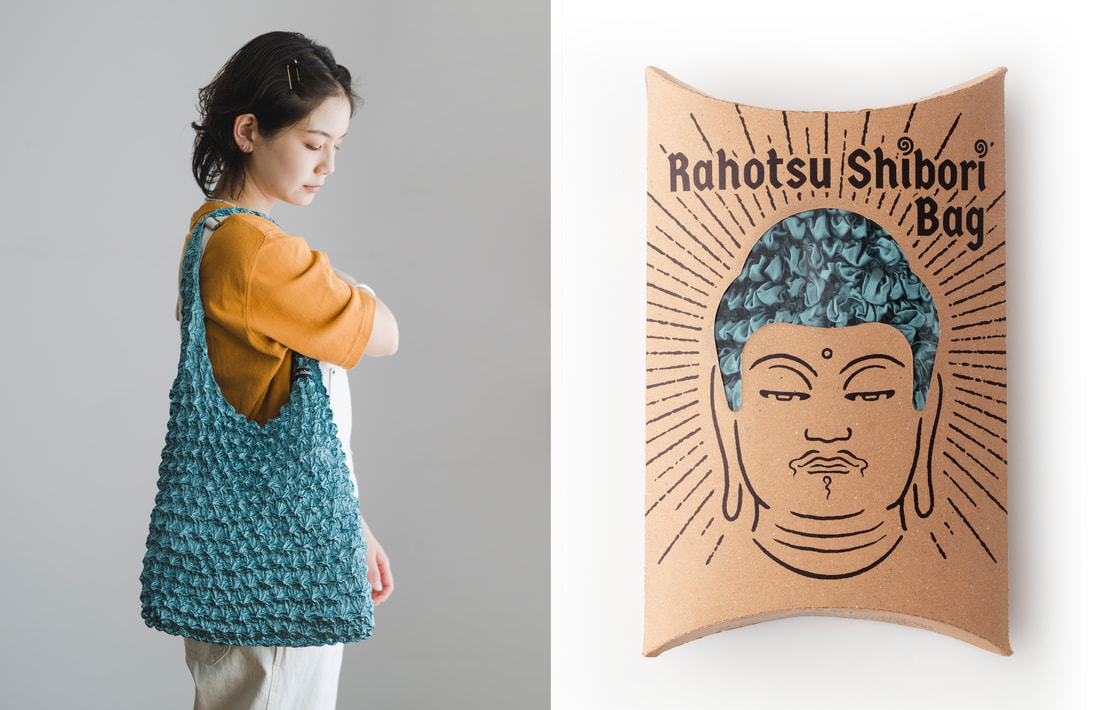

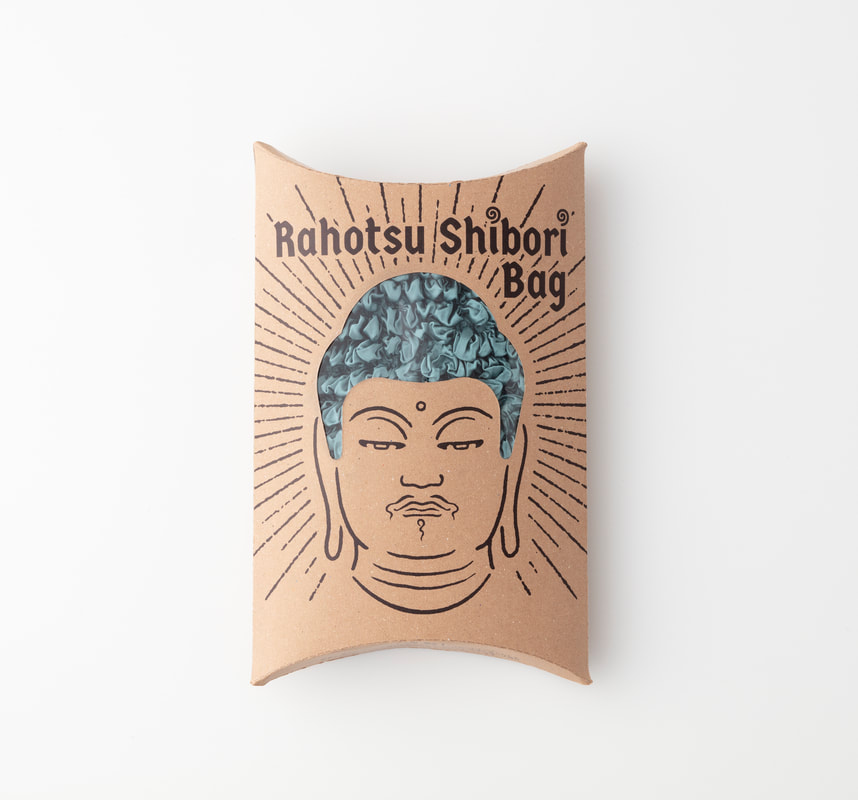

1個 ¥1,200(+10% ¥1,320) 今回は、おてらぶと京都の和装小物メーカーさんが出会って完成した「伝統の和装技術で仕上げる らほつしぼりバッグ」をご紹介いたします。 モチーフは如来の特徴のひとつ「螺髪(らほつ)」「らほつ」は、悟りを開き「如来(にょらい)」という位に達した仏さまに現れる特徴のひとつで、頭髪が右巻きに巻き毛になっている頭髪のことを言います。(鎌倉の大仏はじめ、左巻きになっている如来もあります) 以前おてらぶでは、この「らほつ」をイメージした「らほつニットキャップ」も販売しました。 らほつニットキャップの記事はこちら 今回のバッグは、この「らほつ」と、ある技術で作ったバッグとの出会いで誕生しました。 京都の和装小物メーカーが伝えるしぼり技術今回のしぼりバッグの特徴的な形状は、日本に古くから伝わる「三浦絞り」という技術で作られています。 この技術で生地をひとつひとつ絞り、軽く伸縮性に優れたバッグが作られているのですが、この仕上がりが「らほつ」そっくりなのです! そこでオリジナルパッケージといくつかの仕様変更を加えて「らほつしぼりバッグ」として仕上げていただきました。 使う前はこのようにコンパクト。表面はまるで如来の「らほつ」のようなしぼりが…… このように大きく伸びてたっぷり収納のバッグに!! 急な荷物にも、思った以上に持ち運ぶことができます。 持ち手には「Rahotsu Shibori Bag」のタグをあしらって、控えめにおしゃれアピール。 丸めてコンパクトにすることができるので、かばんなどに入れて持ち運ぶ際もかさばらずに便利です。 カラーは代表的な如来3尊をイメージ鮮やかな水色は、阿弥陀如来をイメージした「AMIDA」。 深いコバルトブルーは、薬師如来をイメージした「YAKUSHI」。 そして金色に輝く釈迦如来をイメージした「SHAKA」。 「AMIDA」「YAKUSHI」「SHAKA」の全3種をご用意しました。 いかがでしたでしょうか。かばんに忍ばせておくと、いざというときに助かる「らほつしぼりバッグ」をぜひご検討ください。 伝統の和装技術で仕上げる らほつしぼりバッグ

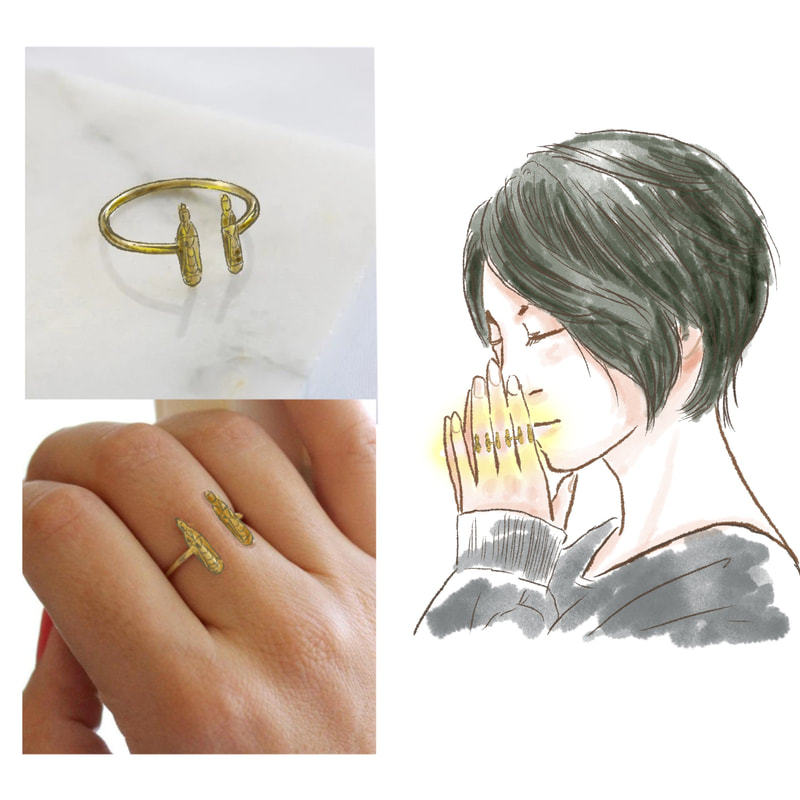

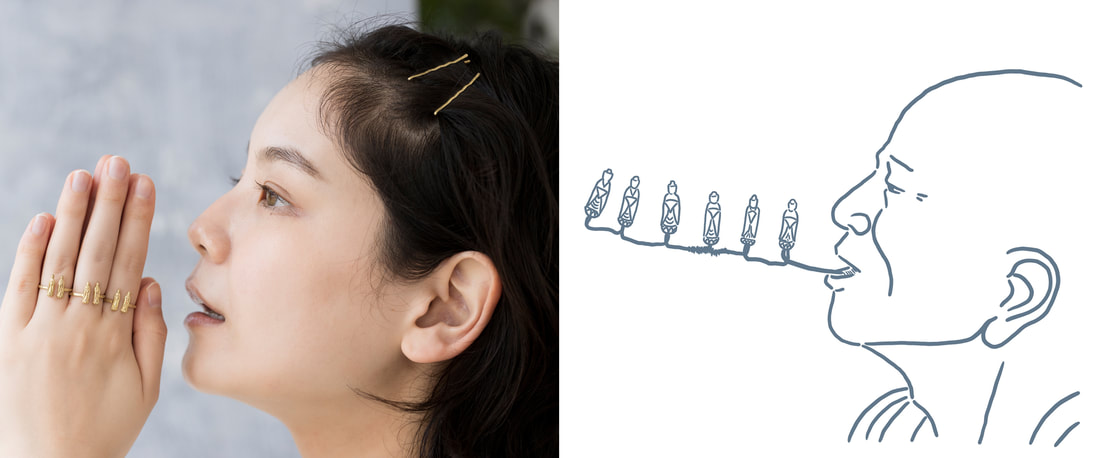

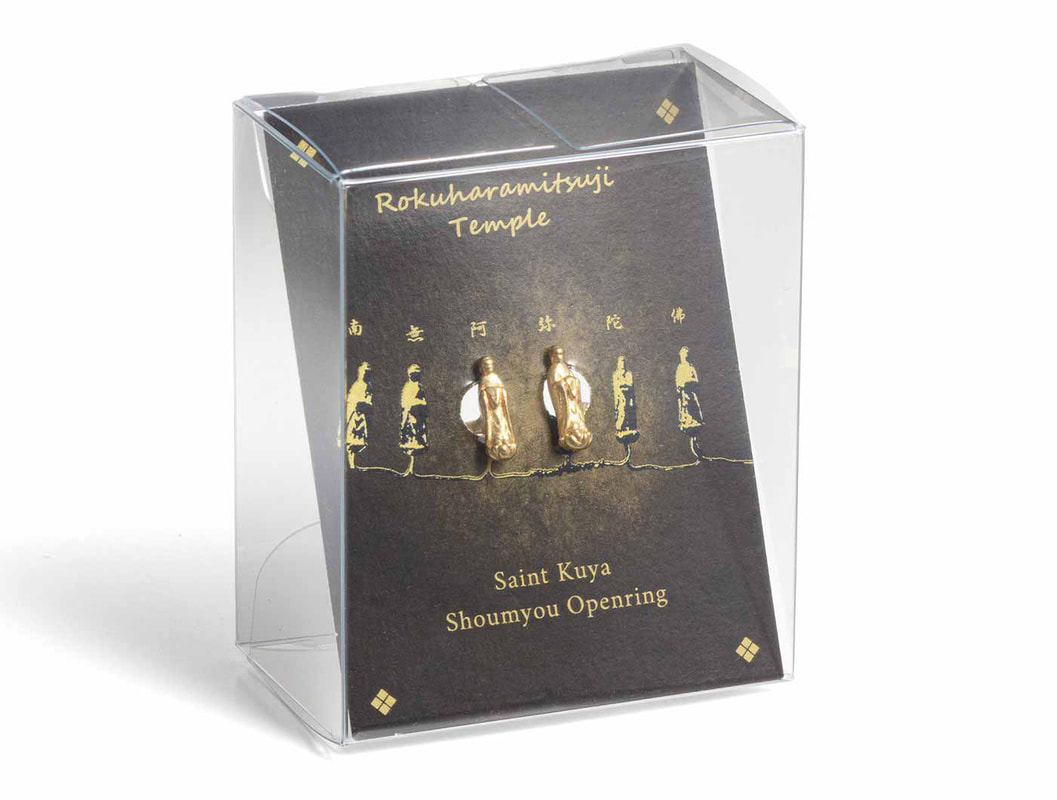

月1個 ¥3,200(+10% ¥3,520) 空也上人が称名念仏にかけた想いを伝えたい……今回は「六波羅蜜寺 空也上人称名オープンリングの会」についてご紹介させていただきます。 謎に包まれた僧侶「空也上人」とは?痩せぎすな様相で鹿の角を細工した杖を持ち、簡素な衣服で歩く僧侶の像。特別仏教には詳しくなくても、この像には見覚えがある、と言う人は多いのではないでしょうか。 モチーフとなった人物は「空也上人(くうやしょうにん)」。平安時代の中期に諸国を歩き「南無阿弥陀仏」の念仏を市井の人々に広め、称名念仏を日本の記録上初めて実践した僧侶だといわれています。 空也上人が生きた時代空也上人が生きた時代、仏教は貴族などの特権階級を中心に広がっていました。一方で市中には度重なる戦や疫病がはびこり、庶民の暮らしは大変なものでした。 そのような世を嘆き、空也上人は「特別な教えはなくとも『南無阿弥陀仏』と念仏を唱えれば安楽を得ることができる」と説き、諸国を歩いて民衆に称名念仏を広めました。このことから、阿弥陀聖(あみだひじり)、市聖(いちのひじり)とも呼ばれています。 南無阿弥陀仏と唱えることで実際に救われるかは実際のところはわかりませんが、人びとのの生活の平穏を願って教えを説いたその姿は、災禍に疲弊しきった人びとの心の支えとなったのではないでしょうか。 特別展「空也上人と六波羅蜜寺」コラボグッズの制作そのような日本の仏教史上とても重要な空也上人の像と教えを今に伝えるお寺「六波羅蜜寺」が東京国立博物館にて特別展「空也上人と六波羅蜜寺」を開催するとなり、おてらぶにコラボグッズの開発をお声がけいただきました。 おてらぶが最初に企画提案したラフスケッチがこちらです。 指に着けて合掌すると口から化仏が出ているイメージになるというコンセプトと完成イメージはこのときから完成していました。六波羅蜜寺へプレゼンに伺った際、とても喜んでいただけました。 空也上人の教えを、指もとにそうして完成したのがこちらです。称名オープンリングには二尊の仏さま(化仏)がデザインされています。1cm程度の小さなモチーフですが、職人の手で空也上人像から出ている化仏のイメージを忠実に再現しています。あえてメッキ加工をしていなので、使うごとに味わいが出るのも特徴です。 念仏といえば合掌。このリングを着けてはめてそっと手を合わせると、空也上人が伝えたかった「合掌してお念仏を唱える」という尊い行いを体験することができます。指輪を3連着けて合掌すると、まるで空也上人像のようです。 もちろん一連でも変わらずお楽しみいただけます。シンプルに、より2尊の化仏がしっかりと表現されて指もとに現れます。「南無」(帰依します)というイメージでお使いください。 称名オープンリングの使い方はもうひとつ。化仏モチーフを掌側に向けると、槌目のニュアンスが楽しめるシンプルなリングとしても楽しめます。 称名オープンリングのパッケージは、空也上人像の化仏を表現しています。プレゼントにもどうぞ。 いかがでしたでしょうか。

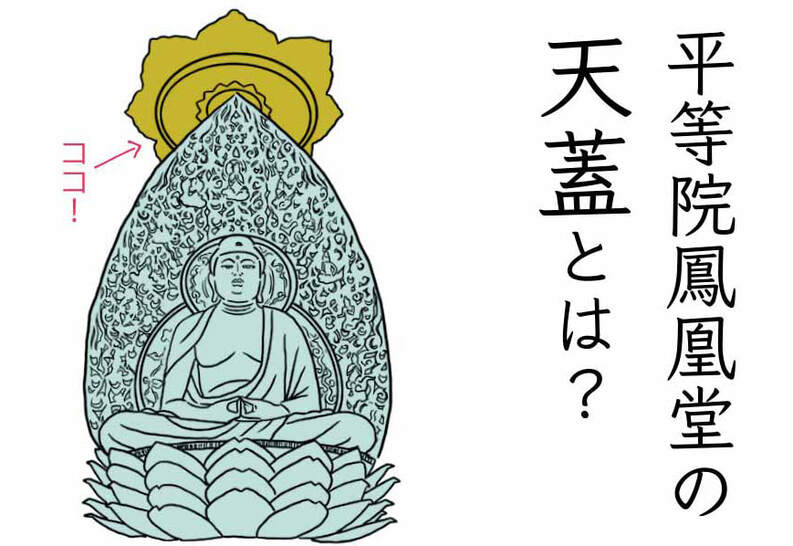

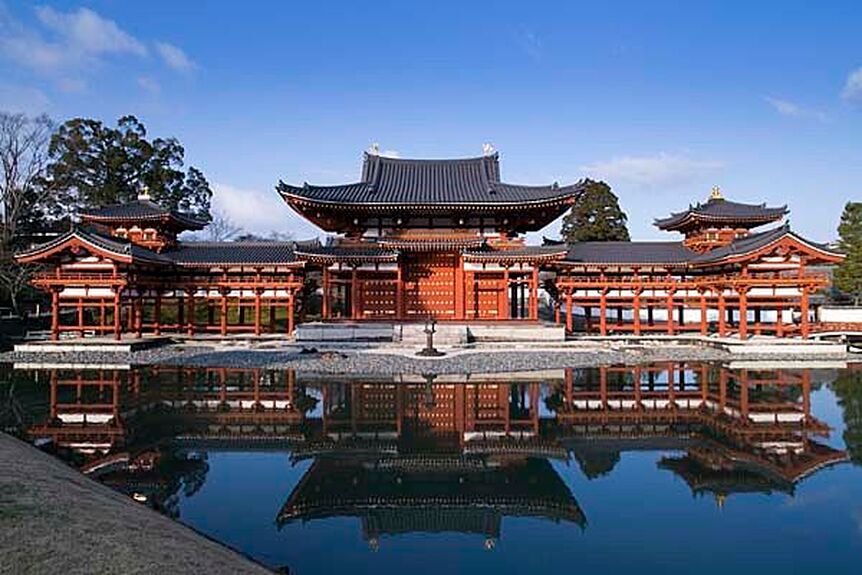

この指輪をきっかけに、日々の暮らしの中で手を合わせて合掌し、感謝する気持ちを持てるきっかけになったのなら幸いです。 今回ご紹介するのは、平等院鳳凰堂 天蓋刺しゅうコンパクトミラーです。 平等院鳳凰堂の天蓋とは平等院鳳凰堂の本尊阿弥陀如来坐像(ほんぞんあみだにょらいざぞう)の頭上には、箱形の方蓋の中に花形の円蓋を組み合わせた豪華な天蓋がつるされています。 制作は天喜元年(1053年)。宝相華文(ほうそうげもん)の透かし彫り、蝶や花の形の螺鈿で装飾された天蓋の中央に、かつては「八花鏡(はっかきょう)」がはめられ、堂内の光を反射していたのだそうです。 天蓋の細部を刺しゅうで表現天蓋に細工されている宝相華はとても美しく現在に残ります。この美しさを表現するために、刺しゅうで半立体化しました。その後に高彩度のプリントを施すことで、不思議な立体感をつけることができました。 裏側はミラー面になっています。

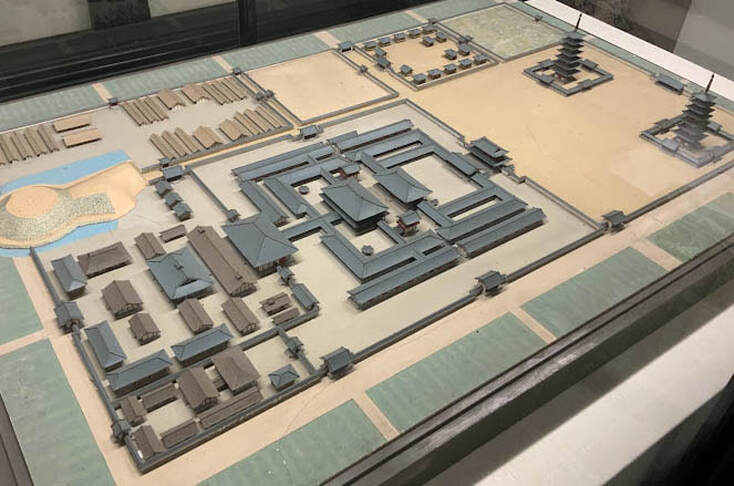

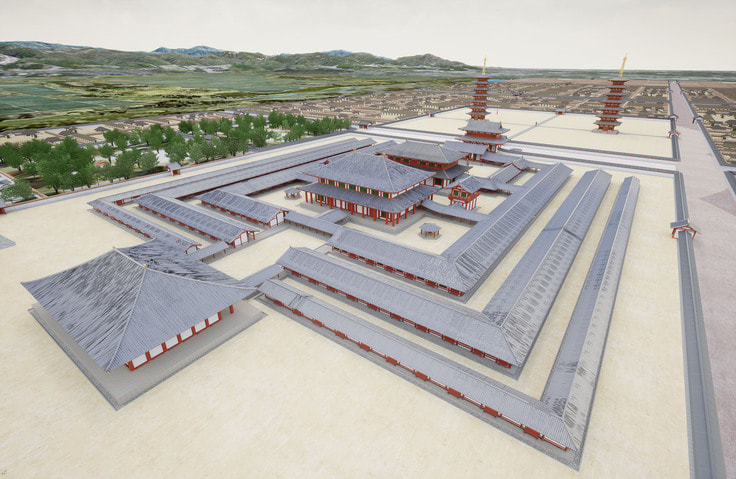

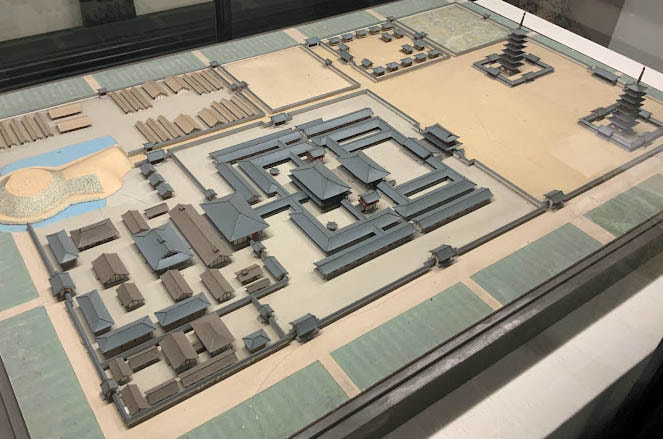

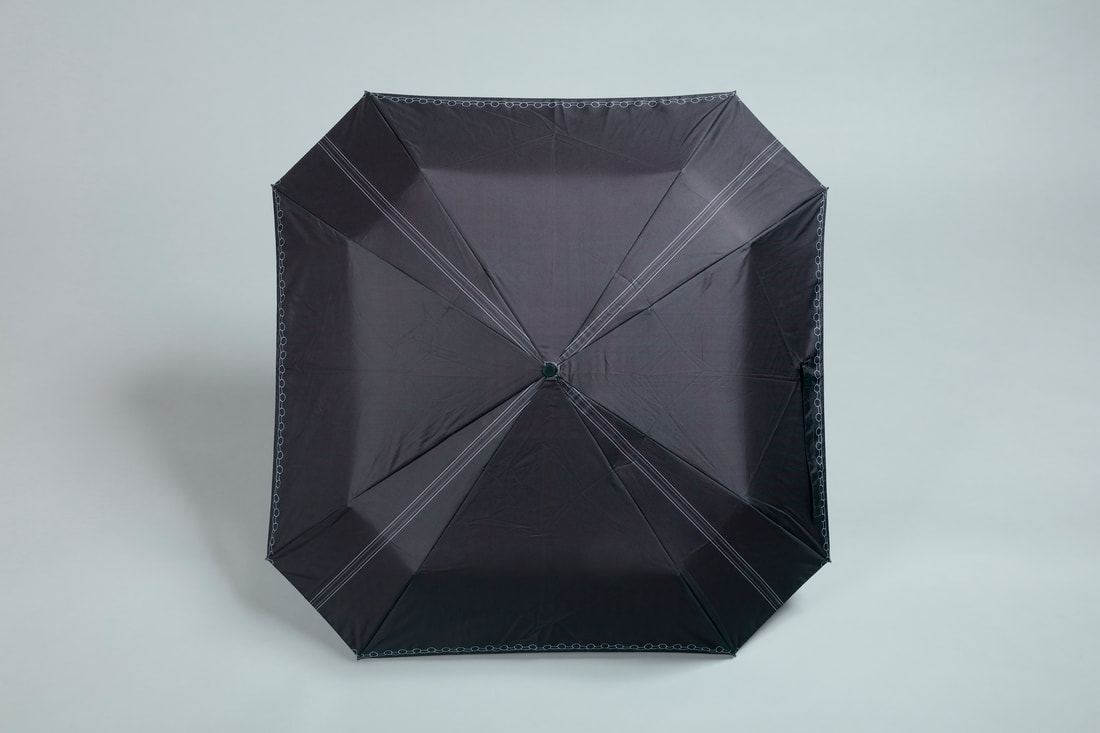

かつて「大安寺」の境内に建っていた七重塔へ想いをはせることができる「大安寺傘」をご紹介いたします。 大安寺とは? 大安寺は奈良県にある高野山真言宗の寺院。日本最古の官立寺院である百済大寺を前身にした寺院であり、南都七大寺の一つに数えられました。 古くは空海や最澄、インド僧など887名の学僧が在籍し、現在の約25倍の広さを持つ当時最大の寺院でしたが、度重なる災禍により現在の境内は最盛期の約4%に。多くの僧が学んだ伽藍も消失してしまいました。 現在は大安寺という地名や、その名を掲げた建物が多くあり、かつてその地域一帯が大安寺の敷地だった名残をとどめています。 当時の大安寺には敷地の東西に七重塔が建設されて、奈良時代から江戸時代まで存在したとされています。しかし、東塔・西塔ともに落雷を受け消失。その後東塔は再建されましたが、江戸時代に入る直前に起きた慶長地震で倒壊、再建されることはありませんでした。 かつての大安寺の姿を伝える試み古都奈良への理解や教育・文化理解の一助として。そして「壮大だった往時の姿を伝えたい」という想いから、CGによってかつての大伽藍を復元するというプロジェクトが大安寺主導のもと始まり、その実現のためのクラウドファンディングをご紹介したのが昨年10月。おてらぶはこのプロジェクトに「返礼品の企画開発」として関わらせていただき、「大安寺傘」を開発しました。 クラウドファンディングについてご紹介した記事はこちら 多くの方の援助のもとクラウドファンディングはネクストゴールも達成し無事終了しましたが、この度フェリシモでも「大安寺傘」を販売することになりました。 大安寺傘の特徴的なデザイン傘を広げると裏側に七重塔の屋根を思わせるデザインが現れます。塔の垂木、肘木、斗、三手先など、楼閣形式の仏塔ならではの特徴的な構造を見ることができます。 一方、傘の表側はシックにブラックトーンで仕上げているので人目を気にせず使うことができます。 傘をさしてみると七重塔の下にいるような気持ちになれるかも。シャンパンゴールドで仕上げた傘骨も、おしゃれさを引き立てています。 セットでついてくる傘袋には、塔の頂に建っている「相輪」をイラストであしらっています。 かつての寺院へ想いをはせていかがでしたでしょうか。

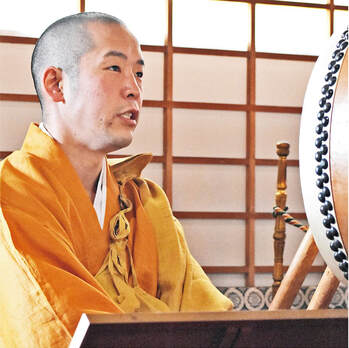

日本には王寺町、藤井寺市、観音寺市などのように、お寺の名前を冠した地名が多くあり、その地名こそお寺の過去と現在をつなぐ道しるべ。地域と関わりながら今に残るお寺だからこそ、その土地の歴史と深い関わりがあることも。 もしお近くに「寺」と名の付く地名を見つけたら、大安寺傘越しに景色を見るように、在りし日のお寺に想いをはせてみると、新しい発見があるかもしれませんね。 おてらぶのひさよしです。2月4日に奈良国立博物館で開催された、特別展「国宝聖林寺十一面観音 三輪山信仰のみほとけ」のプレスプレビューに参加してきましたので、私がグっと感じたポイントを(写真多めで)ご紹介させていただきます。 いざ聖林寺展!いざ奈良へ!当日は展示される仏さまたちの開眼法要があるとのことでしたので、かなり早めのお出かけになりました。 近鉄奈良駅を降り、早朝の澄んだ空気を楽しみながら奈良国立博物館を目指します。 鹿も寒いのか、心なしかゆ~っくりとした動きでこちらを見てきます🦌 ゆっくりと歩いて10分ほどで奈良国立博物館に到着です。入り口に設置された大きなパネルも素晴らしいです。 余談ですが、ふだんお寺で拝む仏さまを改めてポスターや図録で見ることで新しい魅力に気づくことがあります。 これは仏さまを撮影したカメラマンさんの想いが宿っているからかもしれません。 仏さまに関わった方の想いを、いろいろな場所や瞬間に感じることができるのも仏像企画展ならではないでしょうか。 奈良博は西新館と東新館があるのですが、聖林寺展は東新館で開催しています。正面入口から中に入ると、大きなタペストリーに描かれた十一面観音さまと法隆寺の地蔵菩薩さまが出迎えてくださいます。 階段を上り…… 東新館に入ると聖林寺展会場になります。シックな企画展タイトルの出迎えに心がおどりますね。 会場に入ると新聞社をはじめ、すでに多くの報道関係の方々が…… 聖林寺の倉本ご住職が開眼法要の準備を進めていらっしゃいました。 恐れ多くも、法隆寺の地蔵菩薩さまの横から開眼法要に参列させていただきました。 十一面観音さまは大御輪寺から聖林寺へ聖林寺の十一面観音さまは、もとは奈良県桜井市にある大神神社(明治以前は大御輪寺)にいらっしゃいましたが、明治政府の神仏分離令による廃仏毀釈を逃れるために、慶応4年(1868年)に聖林寺へと移されました。その際は、一時的な避難の予定でしたが、大御輪寺が廃寺になったことで、そのまま聖林寺に残ることになったそうです。 会場ではそのときに大御輪寺から渡された「覚(墨書)」も見ることができるので、ぜひご覧になってください。 お見せしたい写真はたくさんありますがこれ以上は企画展会場に足を運んでいただき、仏充空間をお楽しみください。 会場は仏さまや宝物の展示スペースがとても広く、ゆったりと密にならないように配慮していただいているようです。 オリジナルグッズも充実今回も企画展会場ではたくさんのグッズが用意されています。個人的に今回の注目してるのはこちらの日本酒。 十一面観音さまをイメージした日本酒を、聖林寺近くの西内酒造さまが完成させたのだそう。サイズも大きすぎず、おみやげとしてもぴったりです。 そしてもうひとつおすすめなのが、おてらぶが作らせていただいた「聖林寺十一面観音 光のかけらブレスレット」! 聖林寺の倉本ご住職はじめ、聖林寺を愛するデザイナーさん、メーカーさんとともに作り上げました。 今回の聖林寺展でも展示されている「光背残欠」をモチーフにデザインされています。会場でもぜひ手に取っていただきたいアイテムです。

この世で極楽浄土を体現したという平等院の風景を鳳凰堂の上でずっと見守ってきた鳳凰…… 鳳凰が見つめ続けてきた極楽の空を閉じ込めたアイテムを作りたい!!今回はそんな想いで作ったイヤアクセサリーをご紹介します。 平等院鳳凰堂とは?今回のアイテムをご紹介する前に、まず「平等院鳳凰堂」と「鳳凰」についてお話ししたいと思います。 平等院鳳凰堂とは平安時代後期、天喜元年(1053)に、時の関白である藤原頼通によって京都府宇治市の「平等院」に建立された阿弥陀堂のこと。 別名「鳳凰堂」とも呼ばれているのですが、その名の由来は正面から見たお堂がまるで翼を広げた鳥のように見えること、そして屋根上に一対の鳳凰がいるところからきており、江戸時代のはじめ頃より「鳳凰堂」と呼ばれていたのだそうです。 お堂そのものの美しさはもちろん、最大の特徴は池の中島に建立されているところにあり、まるで極楽浄土の宝池に浮かんでいるという宮殿のように水面にその姿を映し出します。美しさもエモさも爆発です!! そんな平等院鳳凰堂ですが、屋根の南北両端には金銅製の鳳凰が胸を張り、両翼を大きく広げてはばたき鋭い目で一点を凝視するかのように直立しています。仏師定朝が原型を作ったとも言われますが、制作方法も含め定かではありません。 鳳凰が見てきた極楽浄土の空をグッズにしたい一説には阿弥陀堂は極楽浄土へ見立てて作られたともいいますが、そうなると2対の鳳凰は極楽の再現といわれる平等院において、極楽浄土の空をずっと見つめてきたと言えるのではないでしょうか。 そのような想いのもと、2対の鳳凰たちと平等院の空を珠の中に閉じ込めたイヤアクセサリーを作りたいと思い、デザインを考えてみました。 イメージは空を閉じ込めたアクセサリー。時の移ろいもふくめて、鳳凰のみた空を再現することを目指しました。 肝心の鳳凰は、直接的な表現で表すのではなく、あえて尾羽のみで再現してみたいと思いました。 そうして出来上がったのがこちら!「朝」「夕」「宵」と3パターンです。 アクリル樹脂製の珠の中は、さわやかな空に浮かぶ雲のイメージをとじこめています。 鳳凰の尾羽パーツは取り外し可能なので、シーンに合わせて印象を変えてお楽しみいただけます。 ピアスタイプとイヤリングタイプ、お好きな方をお選びいただけます。

こちらの商品は、世界文化遺産でもある平等院に伝わる寺宝などを紹介する展覧会「平等院鳳凰堂と浄土院 その美と信仰」とコラボレーションしたグッズです。企画展特設ショップでもお買い求めいただけますので、企画展とともにお楽しみくださいませ。 平等院鳳凰堂と浄土院 その美と信仰 会場・会期 ◆愛媛県美術館(松山市堀之内)2021年11月3日(水・祝)~2022年1月9日(日) ◆静岡市美術館 2022年2月5日(土)~3月27日(日) ◆新潟県立近代美術館 2022年4月23日(土)~6月5日(日) 鳳凰が見た極楽の空 時のうつろい イヤアクセサリーの会 月1組 ¥2,700(+10% ¥2,970) 仏教の世界には「蓮華」や「宝相華」とならんで表現されることが多いモチーフ「雲」ですが、実はさまざまな名で呼ばれています。「紫雲(しうん)」「瑞雲(ずいうん)」「慶雲(けいうん)」「五色(ごうん)」……いったいどのような役割があるのでしょうか。 今回はそんな「雲」をモチーフにした「飛雲ネックウォーマー」をご紹介します。 仏教における雲の役割と来迎図 阿弥陀如来さまを中心とした25菩薩の図 阿弥陀如来さまを中心とした25菩薩の図 仏教で雲を語る際に一番重要なものは「来迎図(らいごうず)」かもしれません。 来迎図とはその名の通り、来迎を画図で表したものです。仏教念仏者が亡くなった際に、極楽浄土の世界から阿弥陀如来さまが25尊の仏さまを従えてやって来るのですが、その様子を「来迎」といいます。 吉祥の兆しとも伝わる特別な雲仏教で語られる雲「紫雲」「瑞雲」「慶雲」「五色」などは吉祥の兆し=ラッキーモチーフでもあるとも伝わります。 阿弥陀如来さまが乗る尊い雲であるということ、自然界でなかなか見る機会のない現象であるといことも、その理由だそうです。 平等院鳳凰堂に作られた来迎図の世界来迎図はたくさん存在していますが、もっとも有名な来迎図のひとつとして、京都宇治の平等院鳳凰堂の壁扉画は外せないでしょう。 平等院鳳凰堂の長押の上には、左右で26体ずつ合計52体の、雲中供養菩薩さまが懸けられていて、お堂の中央に座している阿弥陀如来さまとともに来迎の様子を表現しているといわれます。 一体一体が個性的、雲中供養菩薩さま平等院鳳凰堂の雲中供養菩薩さまは一体ずつ楽器や法具を持った姿で表されています。さまざまな楽器を奏でていたり、雲の上で踊っていたりする姿はとても個性的で、ずっと見ていても飽きません。 個人的には菩薩像だけでなく、それぞれの雲にも注目してほしいと思います。特に雲の「うねり」は必見で、花びらのようにも見える独特の表現で複雑な雲の立体感を表現しています。 飛雲を再現したネックウォーマーネックウォーマーを作るためにデザインアートに描き起こした「雲」がこちら。ネックウォーマーにすることを想定し、お堂には存在していないロングタイプの雲を描き起こしました。 そうして完成したのがこちら。古色の感じも絶妙なニュアンス柄のように見えます。 厚すぎずゴワゴワしにくい素材ですが、やわらかな起毛感で首周りをあたたかく包んでくれます。 裏側も同じ起毛生地ですがシックなカーキカラー一色で仕上げているので、リバーシブルで使うこともできます。 こちらの商品は、世界文化遺産でもある平等院に伝わる寺宝などを紹介する展覧会「平等院鳳凰堂と浄土院 その美と信仰」とコラボレーションしたグッズです。企画展特設ショップでもお買い求めいただけますので、企画展とともにお楽しみくださいませ。

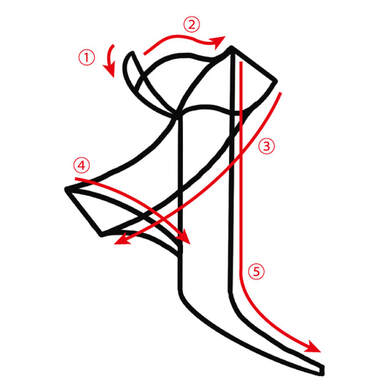

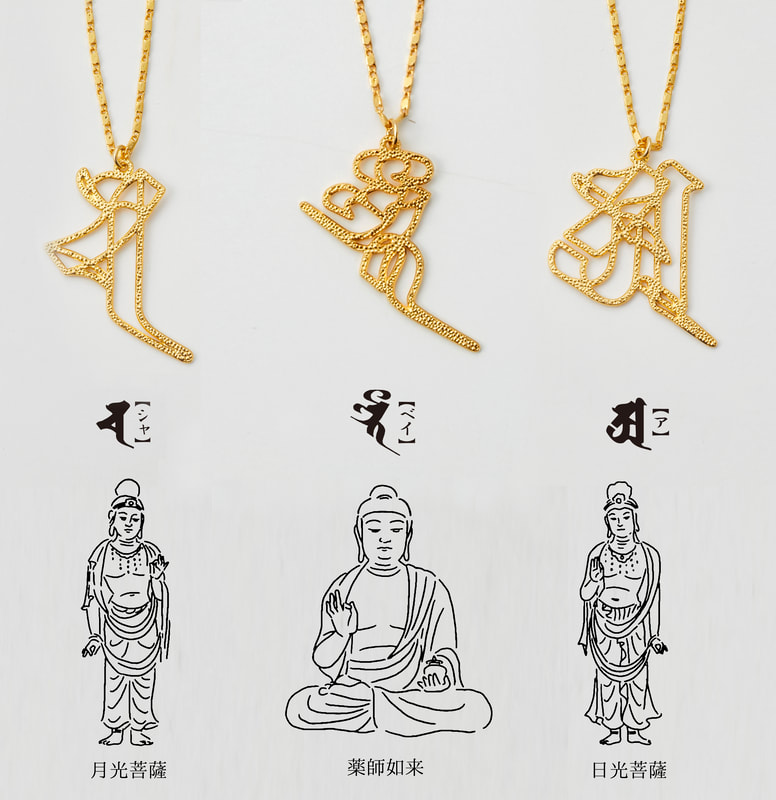

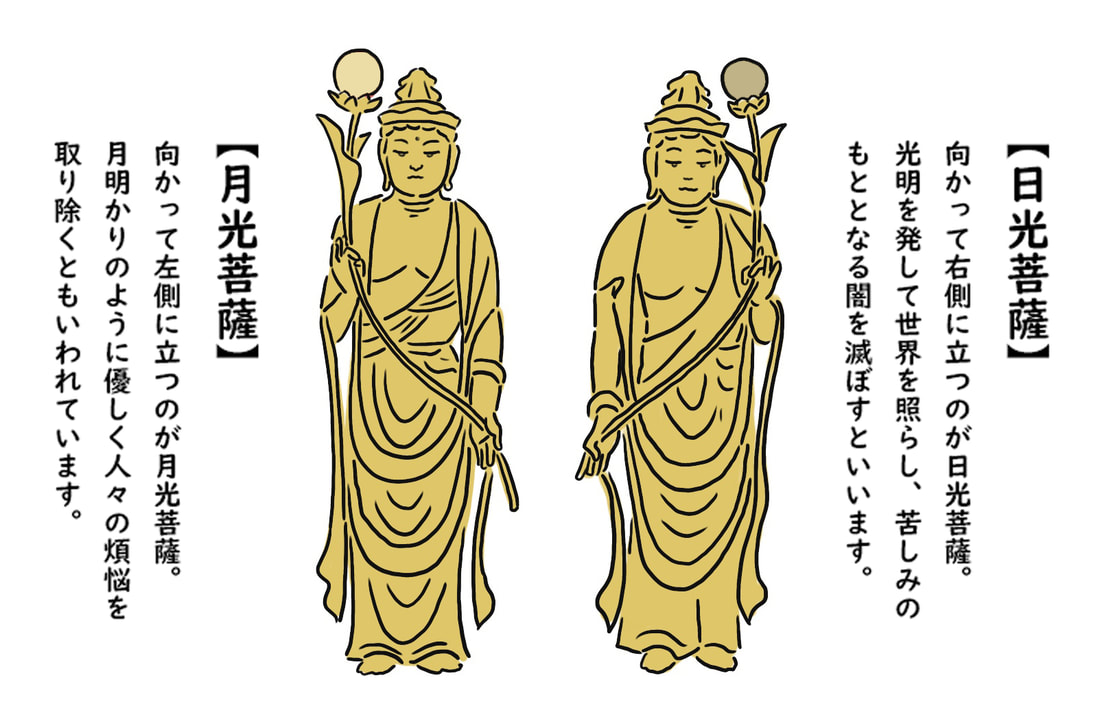

平等院鳳凰堂と浄土院 その美と信仰 会場・会期 ◆愛媛県美術館(松山市堀之内)2021年11月3日(水・祝)~2022年1月9日(日) ◆静岡市美術館 2022年2月5日(土)~3月27日(日) ◆新潟県立近代美術館 2022年4月23日(土)~6月5日(日) 首もとに来迎 飛雲(ひうん)ネックウォーマー 1枚 ¥2,500(+10% ¥2,750) 薬師如来、日光菩薩、月光菩薩という薬師三尊の仏さまそれぞれを表す「梵字(ぼんじ)」をデザインしたゴールドメッキネックレスを作ってみました。 デザインのご紹介をする前に、梵字とは一体何なのか……今回はそのあたりからお話ししたいと思います。 お寺で見かける「梵字」とは?お寺に行くと見かけるこの文字。見ようによっては象形文字のようにも見える不思議な文字ですが、これは「梵字」と呼ばれているものです。 名前は聞いたことがあるけれど、どういう文字かは知らないという人は多いのではないでしょうか。 梵字は古代インドで使われていた文字で言葉としては「梵語(サンスクリット)」と呼ばています。古代語ですので現代では日常会話で使われることはあまりないようですが、ヨガをしている方は「アーサナ」「アシュタンガ」「シャンティ」「マントラ」など聞いたことがあるかと思います。これも古代インドで使われていた「梵語」になります。 日本での梵字の使われ方梵字は奈良時代になって中国から仏教伝来とともにやってきました。日本において本格的に学ばれるようになったのは平安時代の初め、最澄や空海など中国に渡った僧たちが古代北インドで流行・発達した「悉曇文字」で書かれた経典を持ち帰ったことで密教とともに「真言」として一般の人びとの間にも広まったといいます。 梵字一文字で神仏を表している!?今だからこそ「薬師三尊」を身近な存在にコロナ禍により人との距離が激動した昨今、皮肉にも「ご縁」について考えるきっかけが多くあったような気がします。それによって目に見える物だけが大切ではないと気づくことができたのではないでしょうか。 そのようなことを考えていたとき、見えざる神仏とのご縁も意識できるものがあるといいなと思い、つねに身に着けていられるネックレスとしてデザインしたいと思いました。 梵字を書くときの筆の動きをデザインにデザインするときに意識したのが「おしゃれに身に着けることができる」ことでした。そこで一見すると幾何学的なモチーフに見えるように、梵字を書くときの筆の動きを可視化するようなラインアートで表現することにしました。 デザインは薬師三尊をイメージした3種類をご用意しています。 写真中央が薬師如来を表す「ベイ」。 むかって右が日光菩薩を表す「ア」。 対して左が月光菩薩を表す「シャ」。 薬師三尊(やくしさんぞん)とは あらゆる病を癒やす功徳があるといわれる薬師如来。その両脇に付き従う日光菩薩、月光菩薩を合わせて「薬師三尊」という仏像安置様式とされます。薬師如来を中心にして、日光菩薩を左脇侍(ひだりきょうじ)、月光菩薩を右脇侍(みぎきょうじ)とし、この場合の薬師如来から見た「左」「右」になると伝わります。 ネックレスは、通常のヒキワ留め具だけでなく、スライドビーズで調整ができる仕様になっているので、着脱らくちんです。ふだん使いに無理なく取り入れることができるのではないでしょうか。

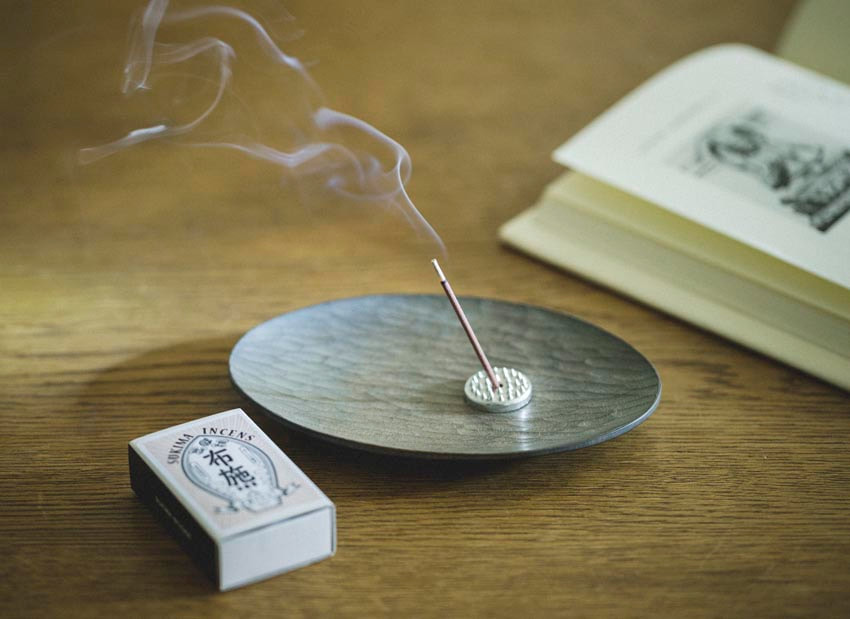

おうち時間が長くなってきた今日この頃、香りのリフレッシュはいかがでしょうか。 スキマ時間にぴったりなショートサイズのお香コレクション「六波羅蜜スキマ香」をご紹介します。 六波羅蜜とは何?今回のスキマ香のテーマにしている「六波羅蜜(ろくはらみつ)とは悟りを開くために実践すべき行いのことです。 それには6つの項目が存在し、 1)他者にほどこす「布施(ふせ)」 2)道徳を守り慎む「持戒(じかい)」 3)耐え忍ぶ「忍辱(にんにく)」 4)日々励む「精進(しょうじん)」 5)自己を見つめる「禅定(ぜんじょう)」 6)真理を見極める「智慧(ちえ)」 があり、「悟るため」とありますが、私たちが生きていく中で決して不必要なものではなく、誰かとの関わりの中で心豊かに生きていくために大切にしておきたいことばかりのように思います。 「悟るため」とありますが、私たちが生きていく中で決して不必要なものではなく、誰かとの関わりの中で心豊かに生きていくために大切にしておきたいことばかりのように思います。 六波羅蜜をイメージした香りは全部で6種類今回のスキマ香は、バラエティの豊かさはそのままに「心落ち着く」をコンセプトに6つの香りをえらびました。 お香立てもセットでお届けしますので、小皿だけご用意いただくだけで、スキマ時間の香りリフレッシュをお楽しみいただけます。 忙しい毎日、おうち時間が増えた今だからこそ、サッと用意できて短時間で気持ちリセットする香りの習慣をぜひ取り入れてみてください。

すきま時間に香りのリフレッシュ 六波羅蜜(ろくはらみつ)スキマ香の会 月1セット ¥700(+10% ¥770) ま~るい珠をくわえた謎の魚……これは一体!? 今回ご紹介するのは「ふかふかあたたか魚板クッション」です。 魚板って一体なに?魚板?「ぎょばん」と読むのですが、これは禅宗のお寺、主に黄檗宗(おうばくしゅう)寺院で見ることができる魚の形をした木製の法具のことです。開梛(かいぱん)と呼ばれることもあるそう。 口から出ている謎の珠。これは人が持つ煩悩を表す「あぶく」なのだそうです。 「貧(とん)・瞋(じん)・痴(ち)」という人の根本的な三つの煩悩「三毒(さんどく)」を表しているのだそう。 仏教では、煩悩の存在を否定せず、煩悩があるからこそ成長したり、悟りにつながるための行動を起こせるともとらえているくらい切っても切れない人の本質と扱われています。 お寺での魚板の使われ方「魚板」はお寺の境内で吊るされていることが多く、たたいて食事や法事の時間を伝えるのだそうです。 なぜ魚の形かというと、魚は眠るときも目を開けていることから寝る間を惜しみ日夜修行に励むようにという修行僧への戒めの意味が込められているのだとか。 煩悩は戻ってくる……口もとにある「煩悩珠」はリールパーツで伸び縮み!自分が持っている煩悩とは何なのかと考えながら、一年を振り返るきっかけにするのはどうでしょう。 魚板のおなかにあるファスナーを開けると、中に湯たんぽを入れることができるので、抱えてふかふかあたたかのさわり心地にうっとりするもよし。お部屋のインテリアとして飾るもよし、家族との楽しい団らんのひとときにぜひ♪

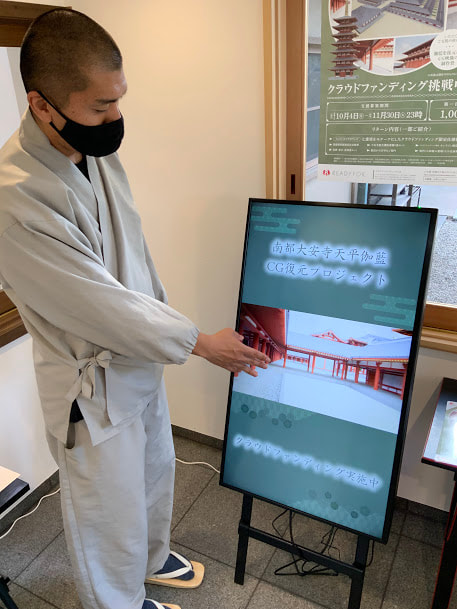

こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 今日は奈良の大安寺で開始されている天平伽藍CG復元プロジェクトをご紹介したいと思います。 大安寺について 大安寺は奈良は大安寺町にある高野山真言宗の寺院。聖徳太子建立の熊凝精舎(祇園精舎にならった仏教道場)、日本最古の官立寺院である百済大寺を前身にした、南都七大寺のひとつに数えられる古刹です。 百済大寺→高市大寺→大官大寺と名と所を変えて、平城遷都に伴い現在の地に遷寺し、現在の大安寺となりました。最盛期の伽藍の大きさは、東大寺や興福寺と並んで壮大で、東西に2基の七重塔が立ち、「南大寺」の別名がありました。 最盛期は空海や最澄、インド僧菩提僊那をはじめ887名の学僧が在籍する国家筆頭寺院で、26万㎡の境内地に90余りの堂棟が建ち並んでいたのだそうです。 かつての大安寺をCGで再現 クラウドファンディングを通じて天平伽藍を復活させると聞き、大安寺副住職の河野裕韶さんにお話を聞いてきました。 かつて南都七大寺随一の規模を誇った大安寺ですが、現在は逆に七大寺の中で一番小さなお寺になってしましまいました。また、大安寺がかつてそのような大寺であった事さえも今はあまり知られていません。 現境内の周囲には住宅や学校等が建ち並んでおり、かつての大伽藍を現実に復興することは事実上不可能な状態ですが、長くこの地で存在している大安寺というお寺のことを知っていただくために、何ができるだろうとずっと考えていました。そんなときにCGでの復元プランを「なら文化交流機構」さまより提案いただきました。 実は以前よりかつての大安寺をCGにしてお見せできないか、という話は寺内でも漠然と話してはおりましたが、その様なノウハウもなく日々の法務に忙殺され、本格的な検討には至っていませんでした。 今回のCG化を提案いただいたタイミングが、ちょうど今般のコロナ禍が始まった矢先で、参拝者の減少等で予期せぬ時間的な余裕ができた頃でした。ただ悲観的に途方に暮れるのでなく、コロナ禍の今だからこそできる事を前向きに進めようと考え、プロジェクト実行を決意致しました。 CGでの伽藍復元のメリット私は今回のCGで復元することにはメリットがいくつかあると思っています。 そのひとつは操作性。今回作るCGの伽藍はゲームパッド操作で自由に散策、飛行、接近できますので、お子さまやご高齢の方、足の不自由な方でもその場にいながら体験できます。 ふたつめはアップデートしやすいことです。 CGは現物での復元に比べて、作り変えが圧倒的に簡単なので、今後新たに出てくるであろう新しい発掘結果を随時更新し、常に最新のものをご体験いただけます。 今は伽藍の外見をいろんな角度から見ることができるようにと制作していますが、堂内や食堂、僧堂に入ることができるようになるなど、構想はいろいろとふくらみます。 クラウドファンディングへの想い私は今回のクラウドファンディングを通じて出来上がったCGデータは、大安寺を多くの方に知ってもらい、地域や教育の現場で使っていただきたいと思っています。 データで作り上げるということは、持ち出すことで寺外(観光施設、博物館、学校、講演会等々)でも体験可能です。 大安寺は古くから公の寺でした。皆さまのお力でともに作り上げたものを多くの人に使っていただけるようにしたいと考えています。 オリジナル返礼品のご紹介おてらぶでは、クラウドファンディングの返礼品をお手伝いさせていただきます。 CG上で見ることができる七重塔を実際に見上げることができたら、というコンセプトのもと、塔の屋根の形をイメージしたデザインの晴雨兼用傘に仕上げます。 表側は屋根をイメージしてシンプルにデザインしているので、ふだん使いの傘として気軽にお楽しみいただけます。 一方、裏面は塔の垂木、肘木、斗、三手先など特徴的な構造をデザインアートで再現しています。表の黒と裏の朱色とのコントラストが美しく、傘をさして見上げると、まるで七重塔の下から見上げたような気持ちになれるのではないでしょうか。 プロジェクト詳細、クラウドファンディングはの支援は以下よりご確認いただけます。

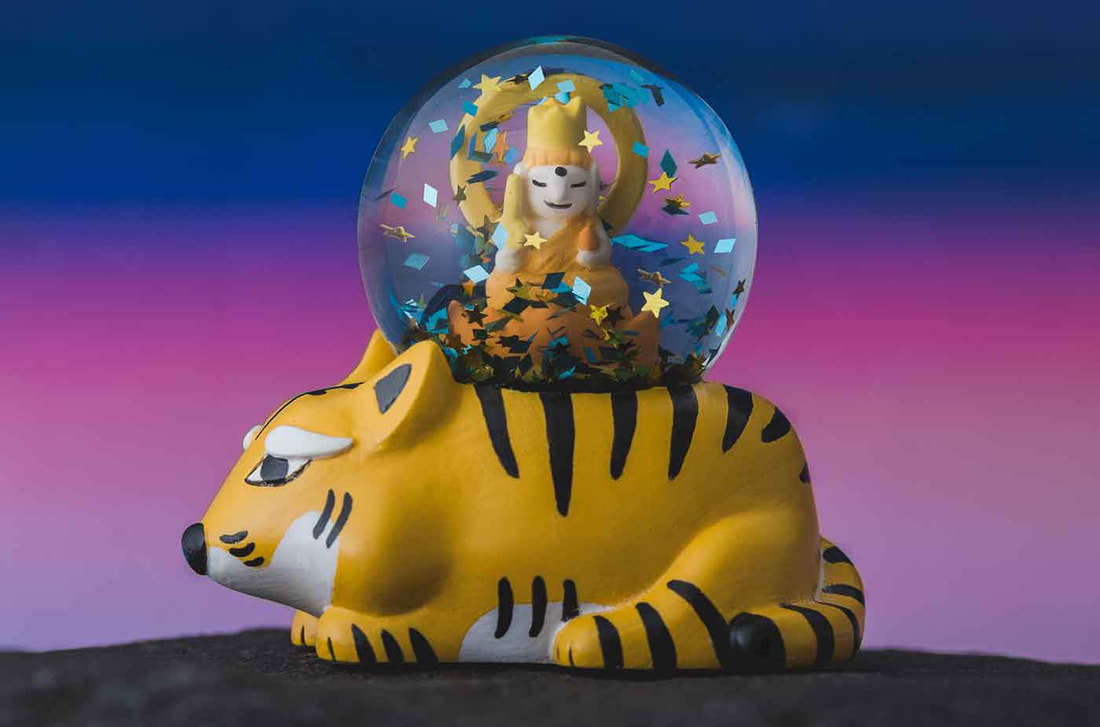

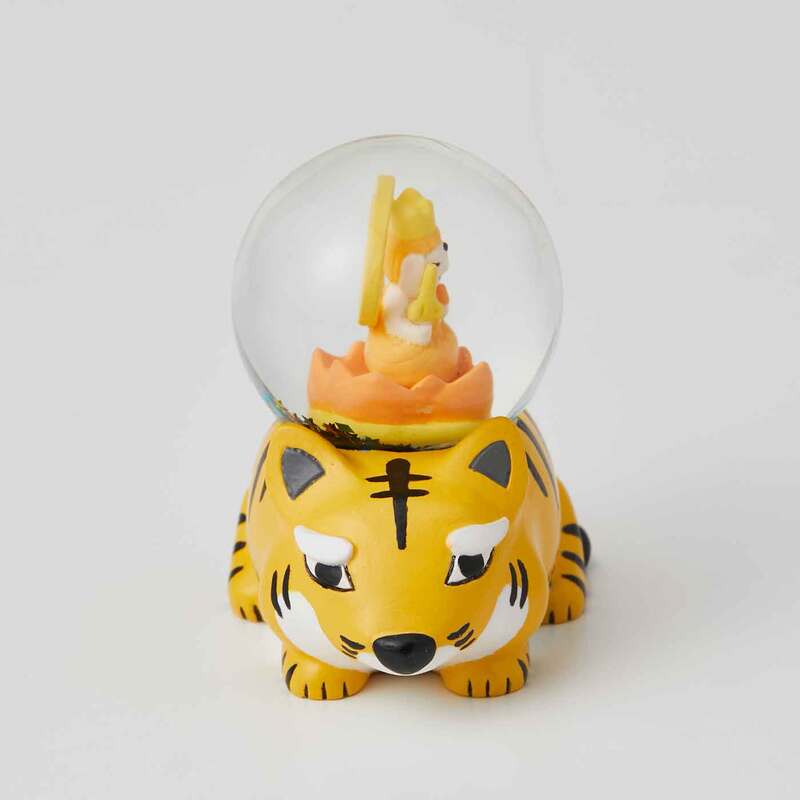

大安寺 南都大安寺天平伽藍CG復元クラウドファンディングは2021年11月30日(火)午後11:00まで開催しています。 幻の大寺、南都大安寺天平伽藍が 最新CG技術で今蘇る(READY FOR) 毎年人気のスノードーム。その2022年版は干支×仏さまをテーマにした完全新作が登場。仏教における「守り本尊」の考えを表現した守り本尊スノードームをご紹介します。 守り本尊とは? 仏教において十二支はとても縁深く、人それぞれ生まれ年の干支で人生を通じて守ってくれる仏さま=守り本尊が決まっていると伝わります。ちなみに各干支と十二支の関係は以下のようになっています。 千手観音菩薩(子年) 虚空蔵菩薩(丑・寅年) 文殊菩薩(卯年) 普賢菩薩(辰・巳年) 勢至菩薩(午年) 大日如来(未・申年) 不動明王(酉年)、 阿弥陀如来(戌・亥年) 寅年の守り本尊である「虚空蔵菩薩」とは?寅年の守り本尊である虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)は仏教における信仰対象である菩薩の一尊です。明けの明星の化身であるともいわれ、知恵を授けてくれる菩薩としても知られています。 デザインは大仏写真家の半田カメラさんデザインは今回も半田カメラさんにおねがいしました。プロカメラマンとしてお仕事されている方ですが、イラストも描かれる方で、今回のスノードーム製作を進めるにあたり、デザインを考えてくれました。 虎に乗った虚空蔵菩薩を描いてくれませんか?というオーダーにこんなにもかわいく応えてくれました! スノードームとしての表現スノードームとして表現する際にこだわった部分のひとつにドーム内のラメがあります。 虚空蔵菩薩が明けの明星の化身であるということから、きらめく星と夜明けのすがすがしい空をイメージしたゴールド&ブルーの2種を選びました。 虎の台座も何ともいえないこの表情。ぽてっとした姿にほっこりしますね。 手のひらサイズは今までのシリーズと共通しているので、一緒に飾っておたのしみください。

「守り本尊スノードーム」は、以下のフェリシモウェブサイトでお買い求めくださいませ。 きらめく輝きで見守る 守り本尊スノードーム虎 月1個 ¥2,200(+10% ¥2,420) 2021年もあっという間に年末に差し掛かりました。今年も作りました!恒例の花まつりスノードーム新色のご紹介をさせていただきます。 2022年版はシックなグレー×ゴールド毎年好評いただいています「花まつりスノードーム」を今年は少しシックな色目でご用意させていただきました。 象の色はお釈迦さま誕生のエピソードより白色であることを守りつつ、装飾品のカラーを前々回イエロー、前回のピンクからグレーへと変えて登場です。 今回はラメをゴールドに変更しました。ベースのシックカラーにゴージャスなラメが映えます。 光を再現した細かなラメもいい感じです。 サイズも今までと同じ大きさなので並べて飾るのもいいですね。 いかがでしたでしょうか。 「花まつりスノードーム2022」は以下のフェリシモウェブサイトでお買い求めくださいませ。 しゃかしゃか花舞う 花まつりスノードーム2022 月1個 ¥1,800(+10% ¥1,980) おてらぶのアクセサリーコレクションの新作として、「瓔珞(ようらく)」モチーフのイヤーアクセサリーを発売しました。 瓔珞って何?瓔珞……なんだか難しい漢字ですが「ようらく」と読みます。 瓔珞は仏教世界において、神仏が身に着けている装飾品のひとつです。お寺で仏像を見るとき、鉄製のネックレスをつけている仏像を見かけることがあると思います。あれこそが瓔珞です。 もとは古代インドの貴族たちが、自らを着飾るための装身具として使っていたものでしたが、仏教にその文化が取り入れられた際に、尊い存在である神仏が身に着ける首飾りや胸飾りとして表現されるようになりました。 そのほか、寺院や仏壇の天蓋荘厳具として用いられることもあり、お寺に行くと天上からぶら下がっているのを見かけることがあると思います。 瓔珞のデザインはさまざまですが(中には髑髏のデザインもあるとか!?)、宝相華をイメージした意匠があしらわれたものも少なくはありません。吉祥のモチーフだからこそ、煌びやかな世界に扱いたかったのかもしれませんね。 ちなみに、宝相華をイメージしたおてらぶ人気商品は以下になります。 指もとに咲く吉祥の華やぎ 宝相華(ほうそうげ)ボタニカルリングの会 吉祥モチーフを西陣織で仕上げた宝相華(ほうそうげ)文様の制菌マスクケースの会 イヤーアクセサリーとしての新解釈瓔珞をイヤーアクセサリーにする際に考えないといけなかったのが、「華やかさと厳かさの両立」です。 天蓋荘厳具のように耳元からぶら下がると、自然と華やかな感じにはなりますが、そうなるとハレの日にしか使うことができなくなってしまいます。 ちょっとしたときにも気軽に使えるアイテムにしたいという想いがあったので、どういうデザインにしあげたらよいか悩んでいたところ、このアクセサリーを手掛けてくれたメーカーさんが分解して使うことができるのはどうかと提案してくれました。 どうでしょうか。宝相華モチーフの瓔珞パーツとボールチェーンパーツが分解できる仕様になったことで、華やかさのレベルをその日の気分で選ぶことができます。左右のスタイルを変えてアシンメトリーに楽しむことだってできます。 いつものように、ピアス派・イヤリング派どちらのスタイルの方にも、自分に合った仕様をお選びいただけます。 いかがでしたでしょうか。今までなかった瓔珞モチーフのイヤーアクセサリーは

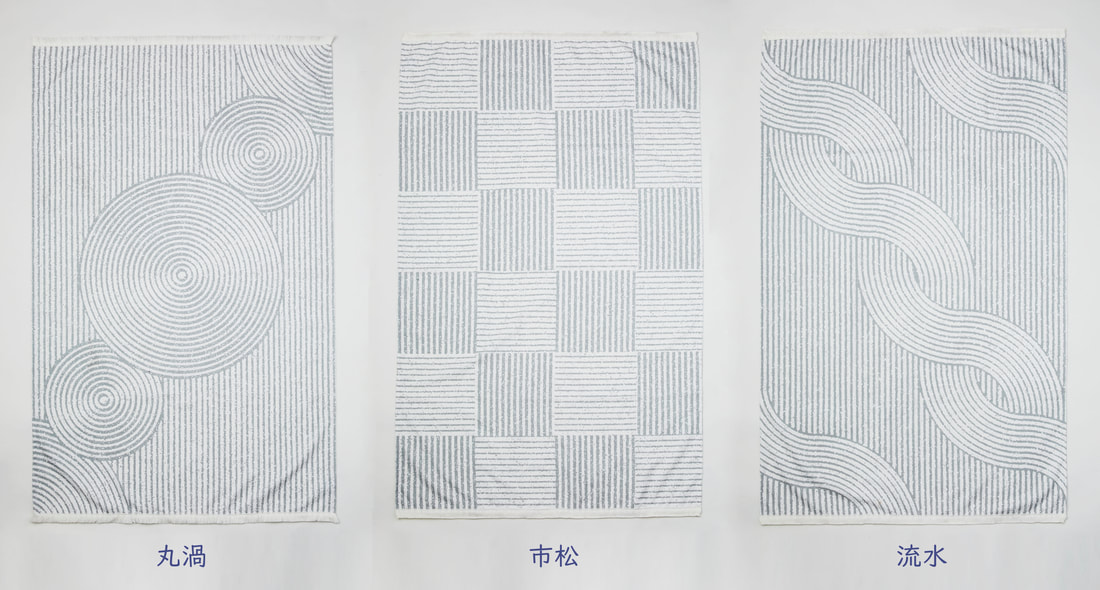

こちらの商品は以下フェリシモウェブサイトでお買い求めいただけます。 耳もとに凛(りん)と華やぐ 瓔珞(ようらく)イヤーアクセサリー 月1組 ¥2,500(+10% ¥2,750) こんにちは、おてらぶのひさよしです。最近、なかなかお寺に行けていない!そんな人のために、家にいながらお寺の癒やし空間を感じられる「枯山水マルチカバー」を作りました。 お寺で癒されたい……でも行けない……長引く自粛要請で、多くの方が自由に外出できない日々をお過ごしだと思います。お寺好きの人たちは、お寺の空間そのものに癒やしを感じている人が多く、お寺に行けないことでつらい思いをされていると思います。(私もそう) 今は我慢の時、巣ごもりの時。それならお家の中にお寺の癒やし空間を再現してみようということで考えたのが今回の「枯山水マルチカバー」です。 このように床に敷くだけで、枯山水の完成!です(つもりです) ソファにかけているだけでも雰囲気いいですね。 マルチカバーの端には細かなフリンジがついているのですが、このちょっとした部分がインテリアアイテムとしての格を上げてくれるのです!(……のような気がします) デザインは3種類をご用意。 実際の枯山水でも砂の模様で水の流れを表現するという「砂紋(さもん)」をイメージして、「丸渦」「市松」「流水」をデザインしました。 いかがでしたでしょうか。おうち時間が長くなっている今だからこそ、お寺好きな私たちが選びたいアイテムを取り入れてみるのはいかがでしょうか。

こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 お香の香りが大好評だった「おてらぶが作ったハンドクリーム」の第二弾「わけあえるしあわせ 六波羅蜜ハンドクリーム」をご紹介します。 六波羅蜜とは?「六波羅蜜(ろくはらみつ)」……うーん、なんだか聞いたことがあるような、ないような……きっとお寺好きな人は、六波羅蜜寺(ろくはらみつでら)というお寺の名前で知っているのではないでしょうか。 実はこの特徴的な言葉の意味、実は「悟り」に関係している言葉で、6つの行いを通じて悟りに至ると伝わっています。 布施波羅蜜:できることで布施することを探す布施と聞くと金品を貢ようなイメージがあるかもしれませんが、何も財を渡す行為だけではありません。布施の行には、現実的な財を施す財施(ざいせ)、法の教えを聞かせる法施(ほうせ)、話しかけたり、笑顔で答えたりなど、相手の精神面に尽くす無畏施(むいせ)があります。私たちがすぐにできることは無畏施ではないでしょうか。 大金を寄付したり、大勢の人々と一緒にかかわる活動を興したりなど、なかなかできないものですが、身近な困っている人に寄り添って行動ができるようになりたいものです。 持戒波羅蜜:道徳を守って生きることの大切さ仏教には、さまざまな戒律についての教えがありますが、その中でも有名な五戒(ごかい)というものがあります。 不殺生戒(殺生をしない)、不偸盗戒(盗みを働かない) 、不邪婬戒(不道徳な交際をしない)、不妄語戒(嘘をつかない)、不飲酒戒(お酒を飲まない)の5つです。 どの項目も、日々のニュースを賑わすもとになっていそうなものばかりですが、仏教が生まれた2500年前から言われ続けていたのだから、身近にありつつも罪に走りやすいものなのかもしれませんね。 忍辱波羅蜜:つらい時こそ耐え忍ぶことも大切生きていく中で、理不尽なことに遭遇することってありますよね。「なんでそんなこと言うの!」「信じられない!」「私ばっかりつらい目に……」わかります。辛さのレベルはどうあれ、今苦しんでいる私がいることは真実です。しかし、感情に振り回されて行動することは、今よりひどい状況になるかもしれません。 「忍辱波羅蜜」では、今起きていることに心を過度に乱さず、怒らず、やり過ごすことが大切だと説いています。一説によると、怒りの感情は90秒で消えるのだという研究結果もあるのだとかこの90秒を忍辱波羅蜜で乗り切りたいものです。 精進波羅蜜:自分だけが目指せる自分を高める努力「精進波羅蜜」は生きていく中で雑念を持たず、善い行いに励み、努力をし続けて自分を高めることの大切さを説いています。その際、余計な雑念をもたないことも大切なのだといいます。 雑念を持たないことも大切ですが「し続ける」というのがとても難しく、かつ尊いことなのだと思います。すぐに成果はでませんが、ゴールを見据えて「精進」したいものです。 禅定波羅蜜:他ならぬ自分を見つめて冷静に「禅定波羅蜜」では、心が乱れても自己を見つめ、心を落ち着かせることの大切さを説きます。私たちは生きていく中で、あらゆる感情の影響を受けて生きているといってもおかしくはないでしょう。その多くは、環境や他者からもたらされることが多く、自分で逃げることは難しいと思います。 だからこそ、自分の身に降りかかった感情を受けたうえで自分の力で心を落ち着けることが大切になります。「怒っているな、私」と冷静に観察することができるようになりたいものです。 智慧波羅蜜:真理を知ることで真の智慧を知る「智慧波羅蜜」は他の5つの波羅蜜の根本になる教えだといいます。私たちはつい知識に頼って物事を考えてしまいますが、大切なのは知識ではなく「智慧」であり、物事の本質をとらえて考え行動することの大切さを説いています。 考えるのも難しいですが、実践するのはもっと難しそうなこの智慧へ至る道こそ、仏教的な悟りへの道なのかもしれません。 “わけあえる”に込めた想い今回のハンドクリームは、同じ香りが2個1セットにしてお届けいたします。その理由のひとつに、“わけあう”ことのきっかけになれたら、というのがありました。 よいものを自分だけで楽しむのでなく自然とわけあえる。日常のふとした時にこういうシーンが増えていけば、きっといろいろなものが今より素敵に動いていくのではと思ったのです。そう思えるようになったのは、おてらおやつクラブとの出会いがあったからでした。 「おてらおやつクラブ」は、お寺にお供えされるさまざまな「おそなえ」を、仏さまからの「おさがり」として頂戴し、子どもをサポートする支援団体の協力の下、経済的に困難な状況にあるご家庭へ「おすそわけ」する活動です。今では趣旨に賛同するさまざまな宗派の約1,500を超えるお寺の協力のもと、母子家庭や生活困窮者を支援する全国500ほどの団体さま(NPO団体や社会福祉協議会、子ども食堂や行政窓口など)と連携し、20000人を超える子どもたちのもとに「おすそわけ」しています。 お寺の「ある」を社会の「ない」場所へ回していくことを、できるところから行っていくお坊さんの活動を見て、おてらぶも何かできることからはじめたい。そう思うようになりました。 今回のハンドクリームは、前回のハンドクリームで人気だったお香の香りに、花や植物の香りをプラスして仕上げ、“わけあえる”をコンセプトにミニサイズ2個セットで新登場。ひとつは自分用に、もうひとつは贈りものとしてもご活用いただけます。

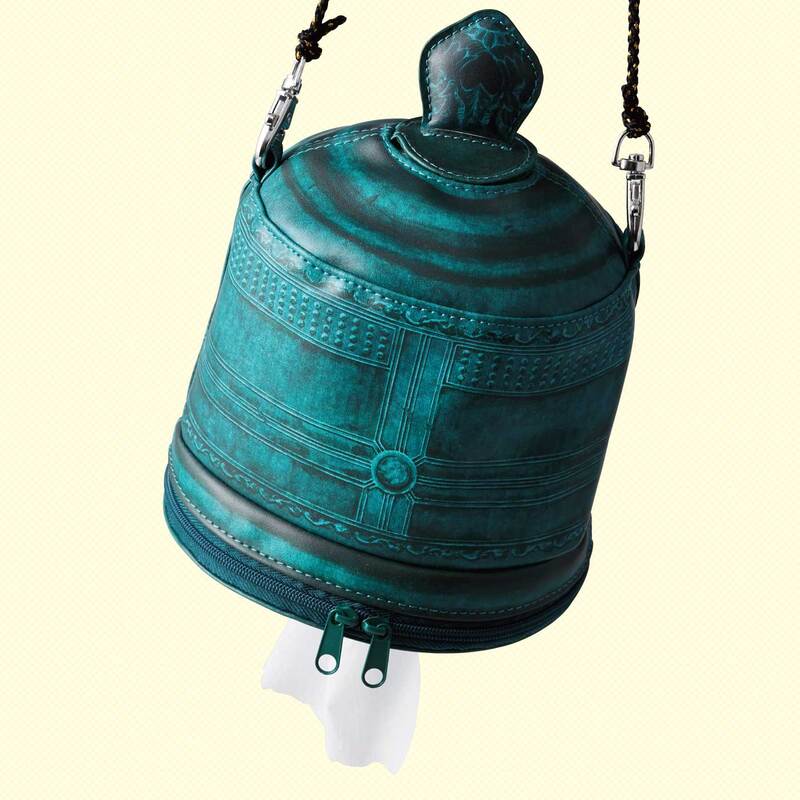

ハンドクリームひとつの売り上げのうち、30円は「おてらおやつクラブ基金」として運用されます。(基金部分は非課税) こんにちは、おてらぶのひさよしです。 この度、見ているだけでゴーンと音が聞こえてきそうな「梵鐘」デザインのロールペーパーホルダーが完成しました。今回はなぜこれを作ったのかという話と、こだわりポイントを解説させていただきます。 おうち時間でもお寺を感じたい昨今の外出制限下での暮らしも、はや2年……なんだか慣れてしまっている部分もありますが、我慢をしていることはたくさんあります。 例えばお寺好きからすれば、今までのように気軽にお寺へお参りに行けないことは大問題です。 境内にあるベンチに座ってぼんやりしながら、ゆっくりとした時間の流れに浸ったり、風の音に心地よさを感じたりしていた日々が、恋しくあります。 嘆いていても始まらない!! 外に行けないのなら、お家にいながらお寺の雰囲気を思い出すことができて、しかも暮らしでちゃんと使える雑貨を作ってしまおうと思い、考えたアイテムのひとつがこの「梵鐘ロールペーパーホルダー」なのです。 吊るしてシュッと、置いてもシュッとこの梵鐘ロールペーパーホルダーは、中にロールペーパーをセットすることで、つかう分だけペーパーを取り出せるアイテムです。商品には長さ調整ができる専用のストラップがセットになっているので、お寺にある本物の梵鐘のように吊るして使うことができます。コロナ禍で人気のキャンプシーンでも大活躍ですね。 またストラップはナスカン仕様で簡単に取り外すことができるので、卓上に置いて使うことも可能です。その際は、梵鐘の頭についている竜頭(りゅうず)パーツをパカっと開けると、上からもペーパーを取り出すことができます。 コロナ禍の過ごし方を少しでも楽しく日常の暮らしが大きく様変わりして、おうち時間も趣味の時間も大きく制限がかかる毎日ですが、ちょっとしたことでもいいので、楽しさや心地よさを感じることができる「きっかけ」があるといいな、そんな想いで作りました。 コロナ禍が収まった暁には、思う存分お寺巡りができるよう、みなさんも一緒に乗り切っていきましょうね。 商品は以下フェリシモウェブサイトでお買い求めくださいませ。

いろんなシーンで活躍 梵鐘(ぼんしょう)ロールペーパーホルダー 1個 ¥2,500(+10% ¥2,750) このたび、おてらぶのアクセサリーアイテムとして、仏さまが身に着けている腕釧(わんせん)から着想したバングルを発売しました。2つのデザイン違いが楽しめるこのアイテムは、日光菩薩と月光菩薩をモチーフにデザインしています。 日光菩薩・月光菩薩とは?日光・月光と呼ばれることが多いこの仏さまは、薬師如来の脇侍として、ともに奉られることの多い仏さまです。 それぞれ単独で奉られることはほとんどなく、薬師如来の左右につきそうように表現されます。 仏像のデザインに関しては、作られた時代や仏師によって日輪&月輪を持つす姿や唐風の礼服を着た姿などさまざまですが、必ず鏡合わせのように左右対称のデザインになっているのも特徴のひとつです。 今こそ日光月光をモチーフに以前作った薬壺がま口ポーチはすべての病を癒やす薬師如来をモチーフにしているというお話をさせていただきましたが、今回の日光菩薩・月光菩薩の二尊は、その薬師如来をサポートする仏さまです。 なかなか抜け出せないコロナ禍での暮らしではありますが、身に着けるアクセサリーひとつでも、希望を持つことができればと思い、今回は薬師如来の補佐役でもある日光菩薩、月光菩薩をモチーフに作らせていただきました。 職人の手による丁寧な槌目打ち今回のアクセサリーも、職人さんの手によってひとつずつ丁寧に槌目を打たせていただいています。日光バングルは陽光をイメージしたヘアライン風の槌目を、重ならないように慎重に…… 月光バングルは月の表面をイメージしたランダムなモールドを、細かく打ち込んでいきます。 この作業、見ているだけでも気が遠くなる感じですが、そのおかげで、機械量産にはない味のあるバングルが出来上がるのです。職人さんのアクセサリーに対する想いも詰まっていますね。 仕上がったバングルの美しさは、こうやって作り上げられているのでした。 シンプルな形ですが色はゴールドで統一し、槌目の表現でニュアンス表現で差を出していますので重ね付けで楽しんでも違和感ありません。 いかがでしたでしょうか。

こちらの商品は以下フェリシモウェブサイトでお買い求めいただけます。 ニュアンス違いの槌目(つちめ)が美しい 日光月光腕釧(にっこうがっこうわんせん)バングルの会 月1個 ¥3,500(+10% ¥3,850) 仏教の世界には仏さまたちだけでなく、いろんな動物たちがいます。中には知っている姿の生き物もいれば、見たことのない不思議な姿の生き物も…… 今回はそんな動物たちを、楽しみながら学ぶことができるピンバッジコレクションにしましたので、デザインとともに、みほとけ世界の動物の不思議さを見ていきましょう! ライオン?狛犬?いいえ「獅子」です神社で見かける狛犬のようなこの動物、仏像と一緒に表現されているのなら、おそらくそれは「獅子」でしょう。仏教の世界では神獣として扱われる動物です。有名なところでは、文殊菩薩が乗っている姿で登場しています。 真理を説いて邪説を喝破する仏の説法を獅子吼(ししく)とよぶこともありますが、それほど獅子の吠える声は特別なのでしょうね。 美しい尾羽にうっとり……「孔雀」孔雀といえば、現実世界にもいるあの孔雀です。仏教世界では特別な鳥として扱われていて「阿弥陀経」とよばれるお経の中で「浄土の六鳥」に数えられています。孔雀は毒蛇を食べることから、この世のあらゆる毒を制するといわれていて、孔雀明王を背に乗せていることでも有名です。 余談ですが、ギリシア神話では100の目を持つアルゴスという巨人を女神ヘラが孔雀の尾羽にしたというエピソードがあります。文化を問わず孔雀は人々を魅了しているのですね。 六本牙の特別な「象」象は仏教で外すことのできない動物のひとつです。お釈迦さまが生まれる際、白象がマーヤー夫人のからだに入ってきたというお話から始まり、帝釈天が座す動物としても有名です。よく見ると牙が六本生えていたりと、少し私たちの知っている象と違う部分もありそうです。 4月8日のお釈迦さまの誕生日「花まつり」では全国の寺院で大小さまざまな白象の出し物が見られます。 アヒルじゃないよ「鵞鳥」鵞鳥(がちょう)も仏教世界において特別な動物として語られています。例えば梵天との関係はとても深く、 梵天のもととなった古代インドの神「ブラフマー」が鵞鳥に似た神獣「ハンサ鳥」に乗っていると伝わっています。 ちなみに、鵞鳥ってくちばしと舌の上に歯のような棘があるって知ってましたか? 古より伝わる神聖な動物「牛」牛は仏教世界で重要な動物として扱われています。例えば悟りにいたる十段階を図と詩で表す「十牛図」や、大威徳明王という仏さまが乗るのもこの牛です。古代インドの神さまたちも牛との関係性は特別なものとして伝わっています。 ちなみにお釈迦さまの本名である「ゴータマ」とは、「最上の牛」という意味があるのだそうです。 天上の美しい歌声「迦陵頻伽」おそらく、この「迦陵頻伽(かりょうびんが)」が一番馴染みのない生き物ではないでしょうか。上半身が人、下半身が鳥の仏教における想像上の生物なのですが、孔雀とともに「阿弥陀経」で浄土の六鳥に数えられ、非常に美しい歌声なのだとされています。仏教行事の舞楽は迦陵頻伽の舞を表現しているのだそう。 おもしろいことに、ギリシア神話に出てくるセイレーンとその姿や美しい歌声ということまで似ています。 お好みの場所に付けて楽しんで好きなところに付けて楽しめるのは、ピンバッジならでは。帽子やカバンに付けるのもよしです。 コレクションアイテムとして台紙のままディスプレイするのもよいですね。 デザインしたのはデザイナー/ホトケ女子の安達えみさん。

仏さまに対する信仰やお寺の"中の人"の思いを第一に、その魅力をデザインやガイドなどを通じてお寺と人とのつなぎ役的な活動をされています。 安達えみさんの活動は「塗仏観光」ホームページからチェックできます。 こんにちは、おてらぶ部長のひさよしです。 いつもいろんなお寺文化アイテムを作っているのですが、中にはお寺さまと一緒にコンセプトやデザインを考えて形にしていくものがあります。今回はそんな商品の中から「文殊菩薩ピンクブレスレット」をご紹介したいと思います。 般若寺と文殊信仰般若寺は飛鳥時代に建立された真言律宗のお寺です。1180年に「南都焼討」に遭いますが、鎌倉時代に入ると真言律宗宗祖である興正菩薩叡尊(こうしょうぼさつえいそん)と観良房良恵(かんりょうぼうりょうえ)の手によって、境内に十三重石宝塔や、金堂に丈六の文殊菩薩が奉られ、改めて文殊信仰の中心となりました。 叡尊は、菩薩の教えである「利他の行(自分を高め、他者の利になる行いをする)」を弟子たちとともに、病者や弱者救済に尽くしたといいます。 般若寺は別名「コスモス寺」とも呼ばれるほど、境内いっぱいにコスモスが咲くお寺です。 秋には30種、約15万本のコスモスが境内に咲き乱れ、その様子はさながら花浄土のようです。(昔、おてらぶでもお参りに行って旧ブログで記事にしたこともありました。懐かしい……) 般若寺のブレスレットに込めた思い今回、ブレスレットを作るにあたって、般若寺の副住職である、工藤顕任(くどうけんにん)さんにお話をお聞きしてきました。 当山がブレスレットにかける想いは「人を助ける想いやりの心」を思い出してほしいということです。今、世界はコロナ禍の影響が強く出ており、私たちが本来持っているはずの「利他の心」が隠れてしまっているように思います。 般若寺の縁起には、利他の心で行動した忍性さん(忍性菩薩)というお坊さんがいます。忍性さんは、幼いころからお母さんと一緒にお寺に参っていましたが、忍性さんが16歳のころ、お母さんが病にかかり亡くなってしまいます。忍性さんは、病に伏せたお母さんを安心させようと、借り物の僧侶の服を身にまとい、頭を丸め、「僧侶として生きていくので安心してほしい」と伝えたのだそうです。この出来事をきっかけに、忍性さんは弱者救済の一生を歩むことになりました。 般若寺に伝わる「文殊信仰」の特徴はまさにこの「弱者救済」にあります。その後、忍性さんは今でいう福祉施設のような場所を作り、孤児や老人、病に苦しむ人びとなど弱い立場の人のために現実的な救いを行ったうえで、生きていく上の基本的な道徳である戒律を教えて人々の生に寄り添いました。 そんな忍性さんの想いを、このブレスレットを通じて「利他の心」を思い出してくれたらと思うのです。 (般若寺副住職 工藤 顕任さん) 般若寺の想いを形にした天然石ブレスレットブレスレットはそんな般若寺の想いを形にするべく、般若寺らしさをたくさん取り入れています。 ピンクジェイドとローズクォーツの2種の石がそれぞれ8つずつレイアウトされているのですが、これは文殊信仰の中心となる仏さま、八字文殊菩薩をイメージしています。 そして天然石の間に挟んだ13個のそろばん玉パーツは、境内にある十三重石宝塔をイメージし、全体をまとめたピンクトーンはコスモス寺として親しまれている般若寺のイメージカラーです。 タッセルパーツは取り外し可能なので、シーンに合わせて楽しむことができます。 いかがでしたでしょうか。

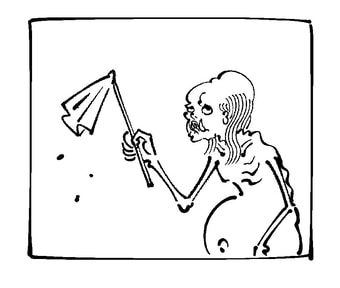

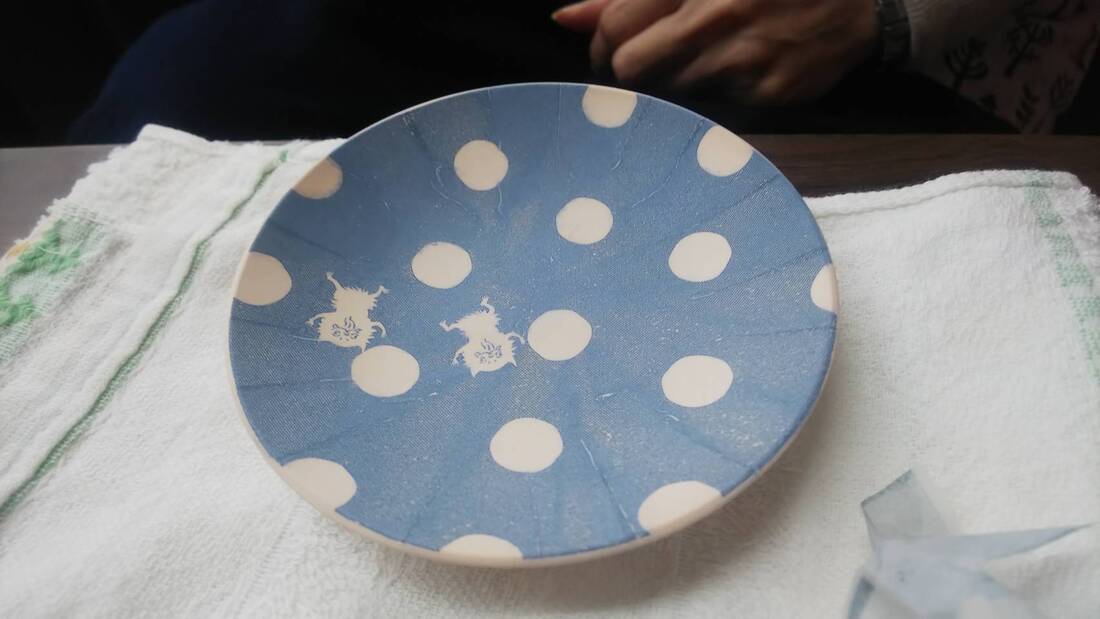

お寺にはたくさんの伝えたい想いや教えがあります。それが人びとの心に届いて「いいね!」となったときに信仰としてつながっていくのだと思います。 おてらぶでは、これからも人の想いがつながったものを伝えていったり、オリジナルグッズとして提案していきたいと思います。 商品は以下のフェリシモウェブサイトで交換・お買い求めください。 思いやりの心を天然石に込めて 文殊菩薩ピンクブレスレット ▷ポイント交換ページ 1本 33,000merry ▷購入ページ 1本 ¥3,900(+10% ¥4,290) 前回ご紹介しました、おてらぶ初『丁寧な暮らしをする餓鬼』とのコラボレーションアイテム、蚊帳生地ふきんが大人気でしたが、このたび第二弾アイテムである銅板転写豆皿を作ることができました! 改めて「丁寧な暮らしをする餓鬼」って何?もはや解説不要かもしれませんが、丁寧な暮らしをする餓鬼(@gaki_teinei)とは、見た目はまさに餓鬼道にいる餓鬼ですが、身の丈の丁寧暮らしを私たちに見せてくれる、Twitter界で一番有名な餓鬼です(愛称は“ガッキー”)。 今日もTwitterという舞台で多くの人たちを魅了しながら、ユニークでちょっぴり為になる気づきを与え続けてくれています。 今は少なくなったモノづくりの方法に着目今回なぜガッキーと一緒に「豆皿」を作ることになったかというと、ガッキーをよく知る人物(作者)、塵芥居士(ちりあくたこじ)さんとの会話の中からでした。 新しいコラボ商品の相談の中で、塵芥居士さんは、日本の伝統的なモノづくりの方法でオリジナルグッズを作りたいという想いを語られました。 そのような考え方におてらぶも共感し、今回コラボアイテム第二弾となる「銅板転写豆皿」を作ることとなりました。 銅板転写という技術今回の豆皿で採用したのは「銅板転写」という技術を使った絵付け。銅製の板に鉄筆でデザイン図を刻み入れて絵具をすりこんだ後、そのデザイン図を印刷機で印刷した転写紙を作ります。最終的にその転写紙を器に貼りつけて写すという技法を銅版転写といいます。 銅板転写で絵付けされた物の特徴として、素焼きの陶磁器に直接貼り付けた後に釉薬掛けをして製作する下絵付けのため、器が破損しないしない限りプリントされた柄は消えないというのがあります。 昭和初期までは銅板を使用してデザイン図版を作っていましたが、現在はシルクスクリーンで和紙に印刷して転写紙を製作しています。 転写紙を豆皿にのせて、筆で水をつけていきます。 ゆっくりとはがしていくと…… 一枚一枚仕上がりの違う、味のある豆皿の完成です。 転写紙ができたら、それを皿などに貼り、水をつけた筆などでたたくようにしてデザイン図を写し付けます。職人が一枚一枚貼り付けていくので仕上がりに個体差が出ますが、手仕事ならではの味わいある仕上がりが特徴です。 味わい深い豆皿にガッキーたちが!アナログな手仕事で生み出される豆皿に、丁寧な暮らしをする餓鬼とその仲間たちが図案として現れました。登場するキャラクターのことを知っている人も知らない人も、その愛らしさをご覧ください。 いかがでしたでしょうか。和菓子や香の物との相性も抜群の銅板転写豆皿。お手元に届きましたらぜひいろんなものをのせてお楽しみください。

かばんの中で行方不明になりがちな、小物やお薬をまとめて収納できるがま口タイプのポーチが、おてらぶらしいデザインモチーフで登場です。 モチーフは薬師如来の薬壺デザインモチーフになっているのは、薬師如来(やくしにょらい)の薬壺(やっこ)。薬師如来は仏教における「如来」に属する仏で、その特徴は手に持っている薬壺にあります。 この薬壺の中には、あらゆる病を癒やすといわれている霊薬が入っているといわれており、薬師如来と呼ばれる理由のひとつでもあります。 がま口ポーチの内生地は瑠璃色に仕上げています。これは、薬師如来が別名「薬師瑠璃光如来(やくしるりこうにょらい)」と呼ばれていることからで、外に取り付けているタッセルと同じくそのイメージを反映しています。小銭入れとしても使えますので、お寺巡りのお賽銭入れにもぴったりですね。

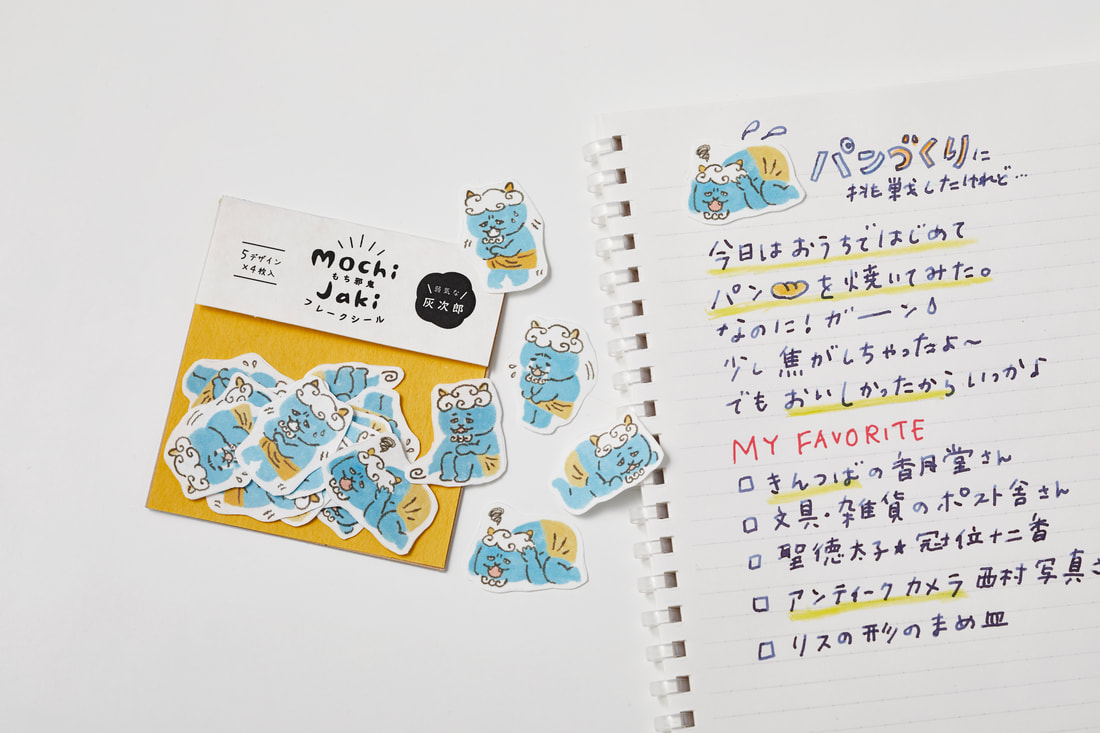

新型コロナウィルスの影響はまだ収まりませんが、すべての病を癒やすと言われる薬師如来の薬壺のエピソードにあやかって、よくなることを祈りつつみんなで乗り切りましょう。 商品は以下フェリシモウェブサイトでお買い求めくださいませ。 お薬も小物もこれにお任せ 薬師如来の薬壺(やっこ)がま口ポーチ 月1個 ¥1,900(+10% ¥2,090) 2016年の発売から、おてらぶを代表するグッズになった「もちもち邪鬼ポーチ」のキャラクター「もち邪鬼」たちがフレークシールとなって登場しました! もち邪鬼とは?もち邪鬼とは、2016年、東京国立博物館で開催された、興福寺中金堂再建記念特別展『運慶』展で、おてらぶが製作し企画展グッズとして販売された、もちもちな触り心地のぬいぐるみポーチです。 黄助、灰次郎、緑太、白彦と4鬼のデザインで展開し、それぞれ個性あふれるキャラクター設定で人気のアイテムでした。 現在はリニューアル版として、灰次郎・白彦が販売されています。 キャラクター設定を生かすフレークシールに邪鬼といっても、まじめすぎたり、のんびりやだったり、慎重だったりと、なんだか私たちとそう変わらないようなもち邪鬼たち。そのユニークな様子をキャラクターの個性たっぷりに表現しています。

日々の出来事を代弁してくれるようなかわいいフレークシールは、毎月5デザインそれぞれ各4枚の合計20枚セットでお届けいたします。 私たちの暮らしを襲ったウィルスの猛威はいまだ衰えず、日々の暮らしの中でマスクは必要不可欠となりました。使わなければならないのなら、自分の気持ちが少しでも明るくなるデザインを探したい!そう思うのは当たり前ですね。そこで身に着けるマスクだけでなく、緊急用や食事の際に収納することができるマスクケースをご紹介します。 西陣織で美しく表現された宝相華文様ご紹介するのは吉祥のモチーフ「宝相華」のデザインをあしらったマスクケースです。今回は贅沢に京都の「西陣織」で表現してみました。 西陣織は、京都(西陣)で精密に織り上げる先染の紋織物の総称で、主に着物や伝統工芸の世界で技術が発達しました。さまざまな技法で織り出される文様は、現代においても愛され続けています。 少しでも安心したいから「制菌加工」見た目の美しさは自信をもっていますが、機能面はどうでしょう。 もちろん、そちらもぬかりございません。マスクを収納する際に触れる内生地は「制菌加工」を施しています。 抗菌加工は聞いたことがあるかもしれませんが制菌加工を聞いたことがない人もいらっしゃるかもしれません。制菌加工とは、繊維に付着した菌の繁殖を抑える技術のことです。これを施すことによって、付いてしまった皮膚常在菌や有害細菌の増殖を抑えて衛生面を高く維持することができます。 一方、抗菌加工の主な目的は臭いの原因となる黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えて防臭することです。 制菌加工は人体に有害な菌の増殖を抑えることもできるので、嫌な臭いを防げるだけでなくからだに有害な菌が増えることも防げるのです!(すごい) ケースにはマスク1枚を折り畳んで収納可能です。外出するときの予備を持ち歩く際や、外食をする際にひととき外す際にご使用いただけます。 デザインは3種類。

日本の伝統色から「鴇色(ときいろ)」「白藍(しらあい)」「牡丹鼠(ぼたんねず)」を使い、それぞれ印象の違う宝相華のデザインを西陣織で表現しています。 |

過去の投稿

6月 2024

ブログテーマ

すべて

|

RSSフィード

RSSフィード